重症破伤风营养支持治疗1例

破伤风在临床较常见,其特征是张口、吞咽困难 ,牙关紧闭、全身抽搐和阵发性痉挛,不能自主进食,易发生营养障碍,严重影响预后。我们采用营养支持治疗1例重症破伤风病人效果满意,现报道如下。

,牙关紧闭、全身抽搐和阵发性痉挛,不能自主进食,易发生营养障碍,严重影响预后。我们采用营养支持治疗1例重症破伤风病人效果满意,现报道如下。

1. 资料和方法

1.1 病人资料

病人,男,50岁。2012年8月9日,因右脚趾外伤7 d后,张口困难、颈项强直 1d,突发抽搐伴呼吸困难

1d,突发抽搐伴呼吸困难 1 h入院。采用气管切开,呼吸机辅助呼吸,处理伤口,注射破伤风抗毒素

1 h入院。采用气管切开,呼吸机辅助呼吸,处理伤口,注射破伤风抗毒素 ,给予镇静、解痉、吸痰等处理。头部CT检查

,给予镇静、解痉、吸痰等处理。头部CT检查 未见明显异常。

未见明显异常。

血常规 显示:白细胞20.80×109/L,中性粒细胞86.4%。血清前清蛋白(PA)0.064 g/L,视黄醇结合蛋白(RBP)0.69 mg/L,肌酸激酶(CK)1 431U/L,清蛋白(ALB)28 g/L,二氧化碳结合力

显示:白细胞20.80×109/L,中性粒细胞86.4%。血清前清蛋白(PA)0.064 g/L,视黄醇结合蛋白(RBP)0.69 mg/L,肌酸激酶(CK)1 431U/L,清蛋白(ALB)28 g/L,二氧化碳结合力 (CO2CP)17.9 mmol/L。

(CO2CP)17.9 mmol/L。

1.2 营养支持方法

病人于入院后第3天置入胃管行胃肠减压,同时经锁骨下静脉给予肠外营养 (PN)混合液,由氨基酸

(PN)混合液,由氨基酸 、脂肪乳、葡萄糖

、脂肪乳、葡萄糖 和多种维生素

和多种维生素 配制组成。糖脂热量比为1:1,氮量0.2 g/(kg•d),热氮(kJ:g)比为125:1。

配制组成。糖脂热量比为1:1,氮量0.2 g/(kg•d),热氮(kJ:g)比为125:1。

入院第6天胃肠减压量≤150 ml,开始肠内营养(EN)支持。首先给予5%葡萄糖液500 ml,经鼻胃管持续滴注,24 h后给予短肽型EN制剂(短肽型全营养素,重庆聚洋公司)500 ml/d(1 kcal/m1),经鼻胃管缓慢持续滴人,随胃肠道功能恢复逐渐增加剂量,同时减少等热量的PN液,直至替代为1 500 ml/d的全肠内营养。可经口进食后,拔出胃管,辅助饮食,口服营养液。EN治疗至20 d停止。增加EN的方法采用浓度由低到高,量由少到多的原则。在住院期间,密切观察病人的体温、呼吸、血压、脉搏 、尿量

、尿量 和血电解质的变化和抽搐、痉挛情况。

和血电解质的变化和抽搐、痉挛情况。

2. 结果

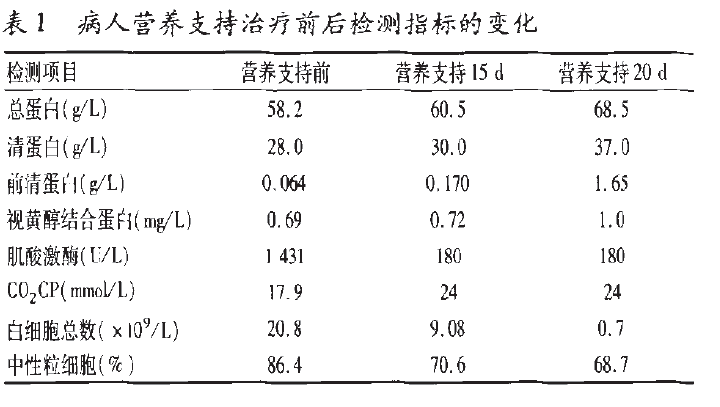

营养治疗15 d后,病人面色逐渐红润,可经口进食,TSF增加,双下肢水肿 消退,血生化各项指标正常,抽搐次数及持续时间明显缩短,直至完全停止,临床和营养状况均明显改善,1个月后痊愈出院。病人营养支持治疗前后相关指标变化见表1。

消退,血生化各项指标正常,抽搐次数及持续时间明显缩短,直至完全停止,临床和营养状况均明显改善,1个月后痊愈出院。病人营养支持治疗前后相关指标变化见表1。

3. 讨论

重症破伤风病人因抽搐频繁、蛋白质分解加快、机体能量消耗多,易出现负氮平衡。在应激状态下,体内儿茶酚胺 分泌增加,胃黏膜缺血、缺氧,出现应激性溃疡和消化道出血

分泌增加,胃黏膜缺血、缺氧,出现应激性溃疡和消化道出血 ,长期禁食病人胃肠道缺乏刺激,导致胃黏膜萎缩,易发生肠源性感染,甚至引发多器官功能衰竭。

,长期禁食病人胃肠道缺乏刺激,导致胃黏膜萎缩,易发生肠源性感染,甚至引发多器官功能衰竭。

EN能改善胃肠黏膜的血液循环,保护黏膜细胞结构和功能的完整性,减少胃肠道并发症的发生。从鼻饲管给予破伤风病人镇静剂,减少病人抽搐,减轻痛苦,利于恢复。EN能增加机体免疫功能和抗感染能力,降低肺不张 和肺炎等并发症的发生率。短肽型EN制剂能明显改善危重症病人的营养状况,提高病人血清蛋白质水平,对改善免疫功能、防止肠道细菌易位具有积极的作用。其节氮能力和肠道耐受性明显优于整蛋白型EN制剂。

和肺炎等并发症的发生率。短肽型EN制剂能明显改善危重症病人的营养状况,提高病人血清蛋白质水平,对改善免疫功能、防止肠道细菌易位具有积极的作用。其节氮能力和肠道耐受性明显优于整蛋白型EN制剂。

短肽型EN制剂中的营养成分是经过水解处理的预消化型营养制剂,它以麦芽糖糊精、蔗糖 为主要碳源,以植物油、中链三酰甘油

为主要碳源,以植物油、中链三酰甘油 为脂肪源,以乳清蛋白水解产物(短肽)为主要氮源,并配有适量的维生素、矿物质、微量元素。预消化型短肽制剂无需消化分解即可直接被肠上皮细胞吸收利用,适用于胃肠功能不全、吸收面积减少或胰液分泌不足的病人。另外,有较低的渗透浓度,能减少胃肠道不良反应,耐受性更强。在配方上降低了脂肪的含量,更适合消化道功能不全和脂肪代谢障碍的病人。

为脂肪源,以乳清蛋白水解产物(短肽)为主要氮源,并配有适量的维生素、矿物质、微量元素。预消化型短肽制剂无需消化分解即可直接被肠上皮细胞吸收利用,适用于胃肠功能不全、吸收面积减少或胰液分泌不足的病人。另外,有较低的渗透浓度,能减少胃肠道不良反应,耐受性更强。在配方上降低了脂肪的含量,更适合消化道功能不全和脂肪代谢障碍的病人。

危重症病人的应激系数高,营养和能量消耗主要用于维持重要内脏器官的功能代谢,消化道的消化吸收功能顺应性降低。危重症病人消化吸收能力均有不同程度的降低,短肽型EN制剂的吸收利用不依赖于消化酶的参与。

此期给予短肽型EN可减轻消化道吸收负担,为机体提供热量和蛋白质。同时维持病人消化道的屏障功能,防止肠道细菌易位。目前,营养支持的金标准为“全营养支持,首选肠内,肠内与肠外联合应用”,危重症病人的EN支持仅需达到40%~60%即可有维护肠黏膜屏障的效果,EN的节氮效应优于PN。短肽型EN制剂对改善病人的营养状况和免疫功能具有积极作用。

重症破伤风病人人院时即出现牙关紧闭,张口困难,抽搐严重,在入院48 h(气管切开前)置入胃管实施EN支持,一般应用输液泵或利用重力作用经鼻胃管持续或间歇滴注营养液,同时密切观察胃潴留情况,如胃内容物>150 ml,暂停滴人,对症处理。