床边无创溶血检测新技术诊断新生儿溶血1例

黄疸 为新生儿期最常见的临床问题,其中血清未结合胆红素异常增高可导致神经系统损伤,而溶血是新生儿黄疸常见病因。针对新生儿溶血临床判断的困惑,近年来发展了通过呼气末一氧化碳

为新生儿期最常见的临床问题,其中血清未结合胆红素异常增高可导致神经系统损伤,而溶血是新生儿黄疸常见病因。针对新生儿溶血临床判断的困惑,近年来发展了通过呼气末一氧化碳 (ETCO)检测来评估胆红素产出量的方法,以明确黄疸病因。本文将笔者对ETCO应用的初步经验进行介绍。

(ETCO)检测来评估胆红素产出量的方法,以明确黄疸病因。本文将笔者对ETCO应用的初步经验进行介绍。

病史简介

患儿男,足月平产,出生42小时,因“面色明显黄染”由基层医院转入我院。

门诊检查患儿一般情况好,无明显头颅血肿等出血情况,面部和躯干皮肤可见黄染。

实验室检查血红蛋白 155g/L,网织红细胞计数1.5%,经皮测定胆红素10.0mg/dl(171μmol/L),血型A型(母亲血型O)。

155g/L,网织红细胞计数1.5%,经皮测定胆红素10.0mg/dl(171μmol/L),血型A型(母亲血型O)。

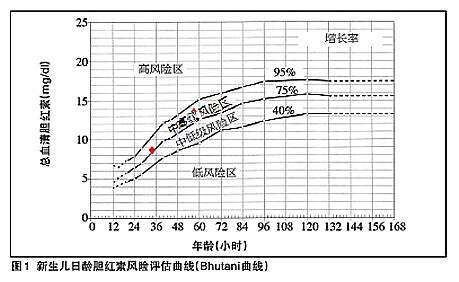

根据上述情况,结合新生黄疸风险评估曲线(Bhutani曲线,图1),患儿黄疸属于中低危险区,需要决定是否住院治疗干预或仅门诊随访。

诊断思路与方法选择

1,患儿足月产,一般情况好,皮肤黄染明显,血清总胆红素为10.0mg/dl(171μmol/L),对照Bhutani曲线,该患儿黄疸处于中低危险区。

2,常规新生儿溶血相关检查:血红蛋白155g/L、无头颅血肿等导致异常胆红素增高情况;血型A型(母亲血型O),有ABO血型不符的可能,网织红细胞不高、尚须等待抗人球蛋白(Coombs’)试验检查的证据。

3,在临床上,对尚属于中低危险区的黄疸新生儿,可门诊随访观察;但如有免疫性溶血,血胆红素水平有进一步显著增高可能,应该密切监测、及时干预。此时,判断患儿是否存在溶血(红细胞破坏)有十分重要的意义。

进一步诊疗过程

上述新生儿属于高胆红素血症,但尚处于住院治疗干预或仅门诊随访之间。为寻找新生儿溶血后胆红素产生增多的证据,笔者采用近期从美国引进的监测仪,进行ETCO检测,以获得新生儿红细胞破坏后胆红素产生增多的证据。

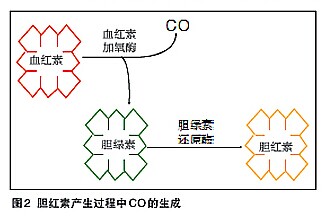

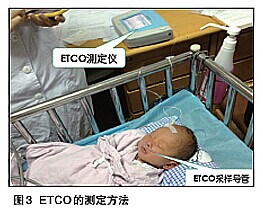

ETCO的基本原理是:红细胞破坏后血红素在血红素加氧酶(Hemeoxygenase,HO)的催化下氧化成胆绿素Ⅸa,然后再被胆绿素还原酶还原为胆红素Ⅸa,同时产生等当量的一氧化碳(CO)(图2)。人类75%的CO来源于循环中红细胞的分解代谢,其余18%来源于肝脏HO系统,7%来源于无效红细胞生成。基于体内CO全部经肺排出,因此可以通过测定呼气末CO肺排出率(VECO)来评价内源性一氧化碳增长情况,从而反映溶血情况(图3)。该患儿ETCO的检测结果为4.1ppm,显著高于非溶血新生儿(参考笔者近期测定的一组数据,表)。

根据上述情况,患儿新生儿溶血病诊断的可能性较大,即给予入院进一步诊治。

入院后第2天,患儿血清总胆红素上升至15mg/dl(256μmol/L),直接Coombs’试验阳性,考虑诊断为ABO血型不符溶血。经静脉内丙种球蛋白应用,双面蓝光光疗每天12小时,并继续母乳喂养。入院后第3天,患儿血清总胆红素降低为9mg/dl(154μmol/L),再经1天观察后出院随访。

讨论

新生儿溶血病包括母婴血型不合溶血病、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 (G-6-PD)缺乏症等,在我国多特指母婴血型不合溶血病。

(G-6-PD)缺乏症等,在我国多特指母婴血型不合溶血病。

溶血发生时,大量红细胞破坏引起胆红素生成突增,血清未结合胆红素过高可产生神经毒性,故临床上急需便捷有效的新生儿溶血病早期诊断方法。临床常用的ABO血型不合溶血诊断方法包括:高胆红素血症、血网织红细胞增多、外周血涂片 球形红细胞

球形红细胞 增多、直接Coombs’试验阳性或抗体释放试验阳性等,但传统的溶血诊断指标特异性和敏感性都不够高。在新生儿ABO血型不合溶血时,网织红细胞不一定增加,Coombs’试验也存在假阳性或假阴性,外周血涂片球形红细胞检查对溶血的判断存在血涂片操作因素等影响而特异性不高。由于新生儿溶血诊断的准确性不够,临床出现了对溶血本身或对黄疸处理的不足或治疗过度。

增多、直接Coombs’试验阳性或抗体释放试验阳性等,但传统的溶血诊断指标特异性和敏感性都不够高。在新生儿ABO血型不合溶血时,网织红细胞不一定增加,Coombs’试验也存在假阳性或假阴性,外周血涂片球形红细胞检查对溶血的判断存在血涂片操作因素等影响而特异性不高。由于新生儿溶血诊断的准确性不够,临床出现了对溶血本身或对黄疸处理的不足或治疗过度。

ETCO是一种能在床边测定(Point of Care,POC)的装置,便于操作使用,可反映红细胞破坏后胆红素生成产量。新生儿黄疸是临床常见的问题,当胆红素水平达到需要临床干预或接近需要干预水平时,临床医生常需要做出是否应留院观察、治疗或回家观察的决策,此时,结合ETCO检查对判断黄疸的增加趋势及决定是否需要治疗干预有很好的指导作用。

小结

ETCO是一种床边无创伤性检测新生儿溶血的新方法,它为新生儿高胆红素血症 的病因诊断、早期临床干预和避免不必要的治疗提供了新的、有效的手段。

的病因诊断、早期临床干预和避免不必要的治疗提供了新的、有效的手段。