巨大胸腹主动脉瘤样扩张1例

病例资料

男,12岁,因“胸闷气促15 d”为主诉,于2014年9月9日入复旦大学附属儿科医院(我院)。患儿病程中无发热 、晕厥

、晕厥 、抽搐、恶心、呕吐、胸痛

、抽搐、恶心、呕吐、胸痛 、腹痛、少尿、皮疹

、腹痛、少尿、皮疹 、关节肿痛、四肢无力和肢端末梢苍白,大小便正常。

、关节肿痛、四肢无力和肢端末梢苍白,大小便正常。

患儿于6年前(2008年) 因动脉导管未闭行开胸结扎手术治疗,术后随访超声心动图 未见残余分流,心功能正常; 术后6个月后未再随访。患儿否认反复呼吸道感染病史,否认活动后心悸

未见残余分流,心功能正常; 术后6个月后未再随访。患儿否认反复呼吸道感染病史,否认活动后心悸 气促史,否认特殊食物药物接触史。患儿可参加正常体育活动; 其父及一哥哥体格健康,母亲患有高血压,父母否认近亲婚配,否认家族性遗传性疾病史。图1为患儿起病后的症状体征诊断和治疗等重要临床信息时间轴。

气促史,否认特殊食物药物接触史。患儿可参加正常体育活动; 其父及一哥哥体格健康,母亲患有高血压,父母否认近亲婚配,否认家族性遗传性疾病史。图1为患儿起病后的症状体征诊断和治疗等重要临床信息时间轴。

入院查体: 神志清楚,反应差,营养发育可,机械通气 中,唇周发绀

中,唇周发绀 不明显,双肺底可闻及湿啰音,心音尚有力,未闻及心前区杂音,第5肋间胸骨中线可见陈旧性手术疤痕,腹部未及压痛,肝脾不大,NS ( -)。BP 143/57 mmHg,(右上肢) , 138/44 mmHg (左上肢) ,171/58 mmHg (右下肢) ,157/44 mmHg (左下肢)。

不明显,双肺底可闻及湿啰音,心音尚有力,未闻及心前区杂音,第5肋间胸骨中线可见陈旧性手术疤痕,腹部未及压痛,肝脾不大,NS ( -)。BP 143/57 mmHg,(右上肢) , 138/44 mmHg (左上肢) ,171/58 mmHg (右下肢) ,157/44 mmHg (左下肢)。

实验室及影像学检查: 血常规 正常,PCT 0.4 ng/ml,CK-MB和CTnt正常,肝功能正常,超声心动图: 左心功能不全,肺动脉高压,EF41%,FS20%。X线胸片: 心影增大,肺水肿

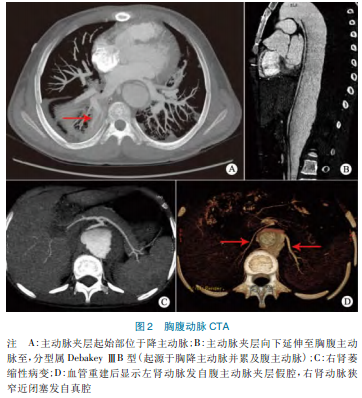

正常,PCT 0.4 ng/ml,CK-MB和CTnt正常,肝功能正常,超声心动图: 左心功能不全,肺动脉高压,EF41%,FS20%。X线胸片: 心影增大,肺水肿 。胸腹动脉CTA:左肾动脉、腹腔干、肠系膜上动脉发自假腔,肺部渗出伴有肺大泡(图2)。

。胸腹动脉CTA:左肾动脉、腹腔干、肠系膜上动脉发自假腔,肺部渗出伴有肺大泡(图2)。

考虑到患儿体征无下肢血压低于上肢血压,心脏超声及动脉造影未见主动脉缩窄及心脏瓣膜异常,无马凡综合征临床体征且基因检测阴性,常见病原体检测阴性,排除主动脉缩窄及主动脉瓣发育畸形、感染性血管疾病和遗传性疾病所致主动脉夹层 ; 虽然血管炎相关指标(PANCA、CANCA ) 、抗核抗体及ENA系列均为阴性,但CRP、ESR、IL-6等非特异性炎症指标升高,且临床存在多处大动脉受累表现(肾动脉、胸腹主动脉) ,符合多发性大动脉炎

; 虽然血管炎相关指标(PANCA、CANCA ) 、抗核抗体及ENA系列均为阴性,但CRP、ESR、IL-6等非特异性炎症指标升高,且临床存在多处大动脉受累表现(肾动脉、胸腹主动脉) ,符合多发性大动脉炎 (TA) 诊断标准。

(TA) 诊断标准。

讨论

主动脉夹层动脉瘤(ADA) 是主动脉壁发生中层坏死或退行性变,当内膜破裂时血液在主动脉压力作用下,在中层形成血肿并向远端延伸形成。ADA年发病率为(5~10) /100万,发病年龄多>40岁,成人病例90%伴有高血压和动脉粥样硬化,儿童发病极罕见。根据患儿入院后典型的胸腹部CT A表现,同时鉴于上述鉴别诊断分析,临床需要考虑引起巨大胸腹主动脉夹层原发疾病为炎症性血管疾病。

A表现,同时鉴于上述鉴别诊断分析,临床需要考虑引起巨大胸腹主动脉夹层原发疾病为炎症性血管疾病。

炎症性血管疾病是一类自身免疫性疾病引起的血管累及,包括多发性大动脉炎、川崎病 、闭塞性脉管炎、系统性红斑狼疮等。本文病例累及部位为主动脉及其分支(肾动脉),临床无发热皮疹和淋巴结肿大表现,血清结缔组织抗体血管炎抗体均为阴性,故应首先考虑TA。TA国外报道成人发病率( 0.8~2.6) /100万,儿童发病率更低,2006年欧洲儿童风湿病协会关于TA诊断标准为: 血管造影

、闭塞性脉管炎、系统性红斑狼疮等。本文病例累及部位为主动脉及其分支(肾动脉),临床无发热皮疹和淋巴结肿大表现,血清结缔组织抗体血管炎抗体均为阴性,故应首先考虑TA。TA国外报道成人发病率( 0.8~2.6) /100万,儿童发病率更低,2006年欧洲儿童风湿病协会关于TA诊断标准为: 血管造影 异常加以下任意一条:外周动脉搏动减弱或肢体间歇性跛行;双上肢收缩压

异常加以下任意一条:外周动脉搏动减弱或肢体间歇性跛行;双上肢收缩压 差>10 mmHg; 主动脉或其主要分支杂音; 符合儿童年龄高血压。

差>10 mmHg; 主动脉或其主要分支杂音; 符合儿童年龄高血压。

TA累及血管病变以炎症反应致血管狭窄最为常见(53% ) ,血管闭塞占21%,而引起动脉扩张仅占16%,动脉瘤形成占10%; 累及部位以肾动脉锁骨下动脉及颈动脉最为常见。而本文病例不仅存在肾动脉狭窄同时合并胸腹主动脉全程夹层病变,既往文献未见报道。考虑ADA形成可能与TA临床症状不典型致肾性高血压病程较长,疾病本身累及降主动脉有关,而在主动脉夹层进展过程中又未形成局部动脉瘤样扩张,而致胸腹主动脉均匀扩张,逐渐形成慢性主动脉夹层。故本文病例肾动脉病变为TA典型病变,而主动脉病变实属罕见。

TA治疗在急性期主要以抑制炎症反应,经典药物包括糖皮质激素 、甲氨蝶呤

、甲氨蝶呤 (MTX) 及乙酰唑胺

(MTX) 及乙酰唑胺 单独或联合应用,对于免疫抑制治疗抵抗的患者近年有文献报道可选用抗肿瘤坏死因子单克隆抗体可能有效,TA其他药物治疗包括周围血管扩张药、改善微循环药物、抗血小板药、物降压药等; 对于重要器官供血血管狭窄或闭塞需给予相应的外科干预,文献报道经皮腔内血管成形术(PTCA) 对血管狭窄治疗有效率达56%~80%,而对于TA病例,行动脉内膜切除术、血管支架放置、及血管旁路手术成功率均不高。而儿童TA血管外科或介入治疗安全性尚缺乏有效资料,本文患儿血管病变存在广泛主动脉夹层,结合患儿病程>1个月及2次CTA随访结果,认为患儿主动脉夹层属慢性稳定型病变,暂时不需要进行手术及血管支架介入治疗; 由于该患儿已经出现右肾萎缩性病变,故右肾动脉狭窄处理需要随访同位素分肾功能及高血压控制情况决定处理方案,若肾性高血压难以控制或右肾尚残余功能可考虑进行右肾动脉重建治疗。

单独或联合应用,对于免疫抑制治疗抵抗的患者近年有文献报道可选用抗肿瘤坏死因子单克隆抗体可能有效,TA其他药物治疗包括周围血管扩张药、改善微循环药物、抗血小板药、物降压药等; 对于重要器官供血血管狭窄或闭塞需给予相应的外科干预,文献报道经皮腔内血管成形术(PTCA) 对血管狭窄治疗有效率达56%~80%,而对于TA病例,行动脉内膜切除术、血管支架放置、及血管旁路手术成功率均不高。而儿童TA血管外科或介入治疗安全性尚缺乏有效资料,本文患儿血管病变存在广泛主动脉夹层,结合患儿病程>1个月及2次CTA随访结果,认为患儿主动脉夹层属慢性稳定型病变,暂时不需要进行手术及血管支架介入治疗; 由于该患儿已经出现右肾萎缩性病变,故右肾动脉狭窄处理需要随访同位素分肾功能及高血压控制情况决定处理方案,若肾性高血压难以控制或右肾尚残余功能可考虑进行右肾动脉重建治疗。

(作者:陈伟明,陈晶晶,陆铸今,等.中国循证儿科杂志,2015年1期)