25岁女孩腹痛、便血,连医生都差点没想到“幕后黑手”居然是……丨医起推理吧

作者:小东

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

01

25岁的林小蔓,身穿一条飘逸的碎花长裙,一头乌黑亮丽的长直发垂落在她的肩头,鼻梁上架着一副黑边眼镜,口罩边缘隐约可见暗红色的痘印。

她神情焦虑地推开消化内科诊室的门,向吴医生诉说着自己的困扰:1天前突发左下腹绞痛,排便时伴有鲜血,但无恶心、呕吐 、发热

、发热 ,体重也未出现下降。

,体重也未出现下降。

经医生腹部查体:左下腹压痛,但没有反跳痛,指诊没有发现痔疮 。

。

辅助检查结果如下:

➤血常规 :WBC 9.5×10⁹/L,Hb 120g/L。

:WBC 9.5×10⁹/L,Hb 120g/L。

➤二聚体:2.1mg/L(升高4倍)。

➤C反应蛋白(CRP):正常。

➤腹部CT平扫 :降结肠肠壁增厚,周围脂肪间隙模糊。

:降结肠肠壁增厚,周围脂肪间隙模糊。

吴医生突然问:“你脸上的痤疮 貌似挺严重,看过吗?”

貌似挺严重,看过吗?”

“之前在皮肤科看过,开过药,但后来停了……”林小蔓眼神躲闪,迅速拉上口罩,没有继续说下去。

接诊的吴医生陷入了沉思,青年女性便血的鉴别诊断犹如“排雷”:

➤感染性肠炎:常伴发热,便培养阳性,CRP/PCT升高,但该患者CRP正常,无发热。

➤炎症性肠病 :需警惕克罗恩病

:需警惕克罗恩病 与溃疡性结肠炎

与溃疡性结肠炎 ,前者多见跳跃性病变,后者常有连续性黏膜损害,但两者均需长期病程支持。

,前者多见跳跃性病变,后者常有连续性黏膜损害,但两者均需长期病程支持。

➤缺血性结肠炎:腹痛、便血,CT可见病变部位肠管水肿 增厚,与本例较吻合。

增厚,与本例较吻合。

➤结直肠肿瘤:青年患者可能性低,但需肠镜 排除。

排除。

吴医生对林小蔓说道:“腹痛、便血,可能的原因比较多,感染性肠炎、炎症性肠病、缺血性结肠炎、结直肠肿瘤性疾病等,都有可能,但结合你这个症状,再结合腹部CT 的结果,初步考虑缺血性结肠炎的可能性比较大,住院进一步诊治吧。”

的结果,初步考虑缺血性结肠炎的可能性比较大,住院进一步诊治吧。”

对方同意后,吴医生给她办好了住院手续。

缺血性结肠炎是由于结肠血管供血不足导致的结肠黏膜缺血性损伤,常见病因包括动脉粥样硬化 、低血容量性休克、心力衰竭

、低血容量性休克、心力衰竭 等引起的肠道低灌注,以及血管炎

等引起的肠道低灌注,以及血管炎 、血液高凝状态等导致的血管阻塞。患者常表现为突发腹痛、便血,腹痛部位多与病变结肠部位相关,一般无恶心、呕吐等消化道梗阻症状,也较少出现发热和体重下降。

、血液高凝状态等导致的血管阻塞。患者常表现为突发腹痛、便血,腹痛部位多与病变结肠部位相关,一般无恶心、呕吐等消化道梗阻症状,也较少出现发热和体重下降。

02

因为门诊的吴医生初步诊断就是缺血性结肠炎,所以,在病房的小李医生,就按照缺血性结肠炎进行了对症治疗,包括必要的禁食、补液、抗感染、改善循环等。经过两天的治疗之后,林小蔓的症状确实有所好转,腹痛减轻,便血的次数也有明显减少。

当然在这期间,小李也完善了不少检查:

➤增强CT:降结肠肠壁水肿、增厚,肠系膜动静脉没有明显的狭窄和血栓。

➤粪便钙 卫蛋白:85μg/g(正常范围<50μg/g)。

卫蛋白:85μg/g(正常范围<50μg/g)。

➤抗核抗体谱、ANA、ANCA:均显示阴性。

考虑到患者为青年女性,需要重点与以下疾病进行鉴别诊断:

➤炎症性肠病:如溃疡性结肠炎和克罗恩病,通常起病较为缓慢,多有慢性腹泻 、黏液脓血便病史,病程较长且易反复发作。而林小蔓为急性起病,平时无慢性腹泻、黏液脓血便史,故炎症性肠病的可能性相对较低。

、黏液脓血便病史,病程较长且易反复发作。而林小蔓为急性起病,平时无慢性腹泻、黏液脓血便史,故炎症性肠病的可能性相对较低。

➤感染性肠炎:多由细菌、病毒、寄生虫等病原体感染引起,常伴有发热、便培养阳性、C反应蛋白(CRP)升高等表现。林小蔓便培养阴性,CRP正常,无发热,故感染性肠炎的可能性不大。

➤血管炎:血管炎患者常有皮疹 、关节痛等全身症状,且抗核抗体谱、ANCA等自身抗体检测多为阳性。林小蔓无皮疹、关节痛病史,抗体检测阴性,面部的痘痘经皮肤科诊断为痤疮,故血管炎的可能性较小。

、关节痛等全身症状,且抗核抗体谱、ANCA等自身抗体检测多为阳性。林小蔓无皮疹、关节痛病史,抗体检测阴性,面部的痘痘经皮肤科诊断为痤疮,故血管炎的可能性较小。

“肠道的问题终究要在肠镜中寻找答案,现在这个患者病情有所好转,应该可以喝少量的泻药进行肠镜检查准备。”小李医生喃喃道。

03

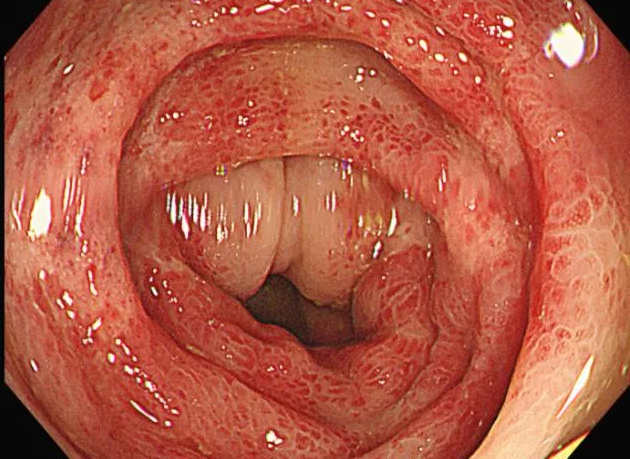

住院第6天,林小蔓肠道准备完善后行肠镜检查:距肛门25~40cm节段性黏膜充血水肿,部分黏膜可见淤血瘀斑,严重处见条形溃疡。

图源:作者提供

小李医生看着发红的肠道黏膜,对患者说道:“这更加考虑是缺血性结肠炎了。”

次日病理报告结果出来了:黏膜层坏死伴毛细血管微血栓,未见肉芽肿及隐窝脓肿。

小李医生看着病理报告说:“就像灌溉农田的水渠被堵塞,现在微血栓已经造成肠道黏膜‘缺血’,因为缺血,所以说肠壁才水肿、坏死,才有腹痛、便血这些相应的症状。”

但病因依旧不明确,20多岁的年轻女性为什么会有血栓呢?这让小李医生特别头疼。

继续做溯源检查,结果显示:

➤凝血因子Ⅷ:210%(↑,正常50%~150%)。

➤蛋白S活性:55%(↓,正常60%~150%)。

➤血栓弹力图 :MA值78mm(↑,正常50~70mm),提示机体处于高凝状态。体内的凝血机制异常会引起高凝状态,这种高凝状态致使肠系膜一些微血管形成的血栓。

:MA值78mm(↑,正常50~70mm),提示机体处于高凝状态。体内的凝血机制异常会引起高凝状态,这种高凝状态致使肠系膜一些微血管形成的血栓。

查房时,小李医生看到患者漂亮的衣服和脸上的痤疮是那么的不协调,突然发问:“小林,你说你的痤疮在皮肤科看过,都用过什么特殊的药吗?”

林小蔓怔住,打开钱包,从最里面掏出一张处方笺,上面写着:

➤诊断:顽固性痤疮(III级)

➤治疗史:

多西环素 100mg bid×8周:疗效差且ALT升高至107U/L(正常参考范围0~40U/L)。

100mg bid×8周:疗效差且ALT升高至107U/L(正常参考范围0~40U/L)。

异维A酸 10mg bid×4周:因唇炎、眼干终止。

10mg bid×4周:因唇炎、眼干终止。

现处方:炔雌醇环丙孕酮片 1片/日×21天/周期

1片/日×21天/周期

警示:需严格避孕,监测血栓风险。

“虽然是治疗痤疮,但因为这也是避孕药,所以开始没好意思说……”

至此,小李医生恍然大悟,脑海中残存的知识碎片此刻连成了线。

04

虽然炔雌醇环丙孕酮片是治疗痤疮的有效药物,但它属于雌激素 类药物,可能通过三重机制诱发血栓形成。

类药物,可能通过三重机制诱发血栓形成。

1.上调凝血因子:雌激素通过ER信号通路可上调凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅹ的活性,增加血液凝固的风险,本例患者凝血因子Ⅷ活性升高,与这一机制相符。

2.抑制抗凝物质:雌激素能够抑制抗凝血酶Ⅲ和蛋白S的活性,减弱机体的抗凝能力,本例中蛋白S活性降低,正是这一机制的表现。

3.促进血小板聚集:雌激素可促进血小板聚集,使血液更容易形成血栓,血栓弹力图MA值升高,提示血小板聚集功能增强。

结合2019年发表的Meta分析数据,使用炔雌醇类药物者静脉血栓风险增加,这正是患者肠系膜微循环血栓形成的病理基础。

停用避孕药第5天,林小蔓的腹痛和便血完全消失,复查D二聚体也恢复了正常。

出院时,皮肤科给出了新方案:2%酮康唑洗剂 +蓝光治疗,每月随访激素水平。

+蓝光治疗,每月随访激素水平。

在临床工作中,对于出现便血等症状的患者,我们需要全面、细致地进行检查和鉴别诊断,不放过任何一个可能的线索。同时,也要关注患者的用药史,因为某些看似无关的药物,可能正是引发其他疾病的“幕后黑手”。

晨光中,林小蔓踏出医院门口,摘下口罩,微风扑面而来,发丝随风飘扬,百褶裙也荡起了涟漪,希望她的痤疮治疗之路也会顺利吧。

参考文献:

[1] 郑荣荣,袁为标,周蓉,等.口服避孕药增加静脉血栓发病率的Meta分析[J].现代妇产科进展,2019,28(10):774-780.DOI:10.13283/j.cnki.xdfckjz.2019.10.032.

[2] 中华医学会消化病学分会老年消化协作组,国家老年疾病临床医学研究中心(解放军总医院).老年人结肠缺血诊治中国专家指导意见[J].中华内科杂志,2023,62(6):639-646.

[3] 项蕾红.中国痤疮治疗指南(2014修订版)[J].临床皮肤科杂志,2015,44(01):52-57.DOI:10.16761/j.cnki.1000-4963.2015.01.020.