郭军教授:不断探索,让世界听见更多“中国之声”

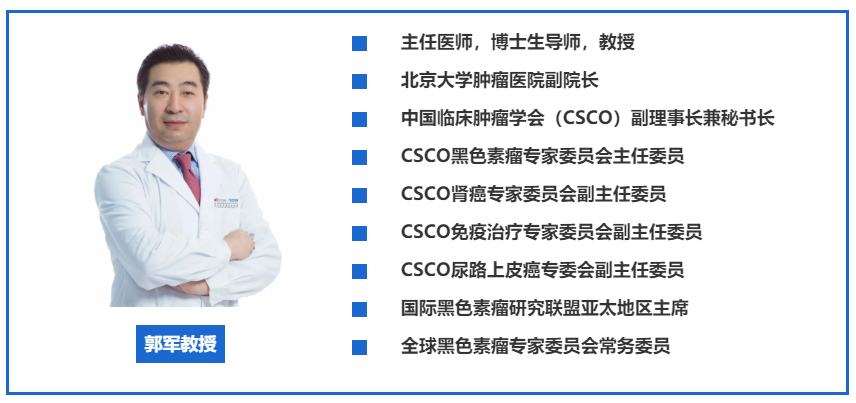

黑色素瘤是一种我国较为少见的恶性肿瘤,但其病死率高,且发病率也在逐年增加。由于靶向治疗、免疫治疗等众多创新疗法在黑色素瘤中率先试水,因此黑色素瘤成为肿瘤领域新疗法的“风向标”。医脉通特邀北京大学肿瘤医院郭军教授浅谈黑色素瘤的发展现状及热门疗法。

免疫靶向,花开并蒂

由于传统的肿瘤治疗模式对黑色素瘤疗效甚微,手术切除无法明显延长患者总生存,因此黑色素瘤被称为癌症中的“王中王”。随着干扰素、细胞因子治疗以及免疫检查点抑制剂等疗法问世,黑色素瘤治疗迎来了一缕曙光,其中以CTLA-4单抗、PD-1单抗以及PD-1单抗为基础的各类免疫联合治疗迅速推动黑色素瘤治疗的发展。

在国外,伊匹木单抗 、帕博利珠单抗

、帕博利珠单抗 、纳武利尤单抗

、纳武利尤单抗 、T-VEC溶瘤病毒等免疫疗法已获得监管机构批准用于黑色素瘤治疗,而在近年,各种药物申请也正在审批当中,未来可能有更多的免疫疗法问世;在国内,帕博利珠单抗及特瑞普利单抗

、T-VEC溶瘤病毒等免疫疗法已获得监管机构批准用于黑色素瘤治疗,而在近年,各种药物申请也正在审批当中,未来可能有更多的免疫疗法问世;在国内,帕博利珠单抗及特瑞普利单抗 已获批用于黑色素瘤治疗。

已获批用于黑色素瘤治疗。

免疫治疗在黑色素瘤治疗中“异军突起”时,BRAF V600E突变的发现也驱动了黑色素瘤靶向治疗的前进,BRAF抑制剂的诞生使部分基因突变患者得到明显获益。目前,国内外已有多种靶向治疗获得监管机构批准,如以维莫非尼 为代表的BRAF抑制剂以及以伊马替尼

为代表的BRAF抑制剂以及以伊马替尼 为代表的KIT抑制剂等,其中达拉非尼

为代表的KIT抑制剂等,其中达拉非尼 +曲美替尼

+曲美替尼 (D+T方案)在我国获批用于黑色素瘤晚期及辅助治疗,为BRAF突变患者带来显著获益。

(D+T方案)在我国获批用于黑色素瘤晚期及辅助治疗,为BRAF突变患者带来显著获益。

亚型差异下,探索中国特色黑色素瘤诊疗之路

黑色素瘤治疗药物的“大爆发”大幅提高了黑色素瘤患者的总生存。目前,对于西方常见的皮肤黑色素瘤 患者而言,其5年总生存率已从过去的不足10%,提升至了60%左右,而对于中国黑色素瘤的治疗,研究者也取得了一定的进步。

患者而言,其5年总生存率已从过去的不足10%,提升至了60%左右,而对于中国黑色素瘤的治疗,研究者也取得了一定的进步。

在亚洲,肢端黑色素瘤以及黏膜黑色素瘤这两种亚型占东亚人种黑色素瘤的75%,而在欧美黑色素瘤中的占比不足5%。在发病机制、生物学行为、组织学形态等方面,不同亚型之间存在显著差异,相同的治疗方案在亚洲黑色素瘤患者中的疗效有限。因此中国黑色素瘤研究者开始了探索中国特色黑色素瘤诊疗之路。经过十数年的努力,中国研究者通过改变传统治疗模式,引进靶向、免疫治疗,并针对中国常见亚型开展免疫联合治疗,并取得了令人欣喜的成绩,如阿昔替尼 联合PD-1单抗使黏膜黑色素瘤的治疗有效率从10%提高至50%。郭军教授表示,对于肢端与黏膜黑色素瘤,研究者在未来将有望取得和欧美皮肤黑色素瘤相同的治疗效果。

联合PD-1单抗使黏膜黑色素瘤的治疗有效率从10%提高至50%。郭军教授表示,对于肢端与黏膜黑色素瘤,研究者在未来将有望取得和欧美皮肤黑色素瘤相同的治疗效果。

不断探索,为世界贡献更多中国力量

对于亚洲常见的肢端和黏膜黑色素瘤而言,新辅助治疗的意义更加重大。与皮肤黑色素瘤不同,黏膜及肢端黑色素瘤常见于鼻腔、口腔、手掌、足掌等,手术难度大,易影响器官功能,新辅助治疗可显著缩小肿瘤,降低手术范围以及术后复发、转移风险,延长患者生存期,改善患者生活质量。

在2021年ASCO大会中,一项由郭军教授领导的特瑞普利单抗联合阿昔替尼新辅助治疗可切除黏膜黑色素瘤的Ⅱ期临床试验在病理完全缓解率(pCR)方面取得了突出的疗效,并获得了国际同道的广泛关注。免疫靶向联合方案在黏膜黑色素瘤新辅助治疗之路上“高歌猛进”的同时,一项溶瘤病毒联合PD-1单抗新辅助治疗肢端黑色素瘤患者的研究也传来好消息。

该项研究纳入了30例局部转移性肢端黑色素瘤患者,研究显示,在24例完成新辅助治疗的患者中,有21例(88%)患者接受了手术,有3例(12%)患者因疾病进展而未接受手术,6例患者仍在接受新辅助治疗。10例(33%)患者表现出影像学缓解。在21例接受手术的患者中,有17例(81%)患者的切除转移病灶表现出病理缓解,3例(14%)为pCR,14例(67%)为pPR。中位随访8.9个月时,接受手术的患者尚无一例复发。郭军教授表示,对于肢端难治的黑色素瘤患者而言,这一方案能取得如此高的有效率及pCR率是非常喜人的。可能为肢端黑色素瘤的诊疗模式带来革命性的变化。

溶瘤病毒可以杀伤肿瘤细胞,促进肿瘤抗原的释放,并通过旁观者效应,进一步提高其对肿瘤细胞的杀伤作用。随着基因工程技术的迭代与溶瘤病毒的发展,分泌免疫增强性细胞因子的溶瘤病毒逐渐问世,在溶解、杀伤肿瘤细胞的同时,释放细胞因子,诱导全身抗肿瘤免疫反应。与PD-1单抗的“去刹车”作用联合,两者能产生协同作用,在“无计可施”的转移病灶中“大显身手”。

约50%~80%的晚期黑色素瘤患者会出现肝转移, 尤其来源于脉络膜、鼻腔及直肠等黏膜来源的黑色素瘤,更容易出现肝转移。患者一旦出现肝转移,其平均生存期不足4个月。在过去,黑色素瘤肝转移疗法的疗效有限,因此如何延长肝转移患者生存期,改善患者生活质量成为了黑色素瘤研究者的重点研究方向之一。

郭军教授团队探索了溶瘤病毒肝瘤体内注射联合PD-1单抗在肝转移患者中的疗效。这项溶瘤病毒联合特瑞普利单抗治疗肝转移的Ⅳ期黑色素瘤患者的1b期研究显示,溶瘤病毒联合特瑞普利单抗的客观缓解率(ORR)为13.3%(2/15),疾病控制率(DCR)为46.7%(7/15),注射病灶的缓解率为40%(6/15),非注射肝脏病灶的缓解率为28.5%(4/14),肝外转移的缓解率为23%(3/13)。郭军教授表示,这一方案不仅有可能解决亚洲黑色素瘤肝转移的问题,甚至有可能帮助肝转移发生率较低的欧美患者获益,为世界贡献出中国研究者的力量。

结语

T-VEC的获批,证明了溶瘤病毒在黑色素瘤治疗中的价值。随着国内外溶瘤病毒研究的开展与深入,无论是黑色素瘤新辅助治疗,还是棘手的肝转移病灶,溶瘤病毒均表现出良好的治疗潜力,延长患者的生存。郭军教授表示,科学的发展驱动着人类的进步,通过点滴的累积,使患者的“生命之花”保持活力,期望更多有益的疗法获批上市,使患者早日获益。