赵英仁教授:慢性HBV感染治疗进展

本文经赵英仁教授授权发布,未经允许请勿转载。

慢性乙型肝炎病毒 (HBV)感染是全球重大公共卫生问题,据估计,目前我国慢性HBV感染者约7000万例,其中慢性乙型肝炎患者2000万-3000万例,慢性乙型肝炎的治疗方法正在不断发展中。在中华医学会第十七次全国感染病学术会议暨第三届国际感染病高峰论坛上,来自西安交通大学第一附属医院的赵英仁教授就“慢性HBV感染治疗进展”这一专题进行了精彩演讲,医脉通对主要内容进行了汇总,现呈现如下。

(HBV)感染是全球重大公共卫生问题,据估计,目前我国慢性HBV感染者约7000万例,其中慢性乙型肝炎患者2000万-3000万例,慢性乙型肝炎的治疗方法正在不断发展中。在中华医学会第十七次全国感染病学术会议暨第三届国际感染病高峰论坛上,来自西安交通大学第一附属医院的赵英仁教授就“慢性HBV感染治疗进展”这一专题进行了精彩演讲,医脉通对主要内容进行了汇总,现呈现如下。

一、扩大慢乙肝抗病毒治疗

2016年WHO提出了到2030年消除病毒性肝炎作为重大公共卫生危害的目标,要求慢乙肝新发感染减少90%、死亡减少65%。而目前我国慢乙肝诊断率仅22%,治疗率仅17%,离WHO的目标还有很大差距。

慢乙肝抗病毒治疗可以有效抑制HBV复制,减轻肝脏炎症坏死、有效阻断和逆转肝纤维化甚至早期肝硬化,从而减少肝硬化相关并发症、降低肝细胞癌 (HCC)和肝病相关病死率。然而,尽管国内外指南对于慢乙肝抗病毒治疗的适应证均已经逐步放宽,但仍有相当数量的慢性乙型肝炎患者因不符合现有标准而未能接受抗病毒治疗,因而可能导致疾病进展。

(HCC)和肝病相关病死率。然而,尽管国内外指南对于慢乙肝抗病毒治疗的适应证均已经逐步放宽,但仍有相当数量的慢性乙型肝炎患者因不符合现有标准而未能接受抗病毒治疗,因而可能导致疾病进展。

2022年中华医学会肝病学分会制订了《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》,关键信息有以下几点:

• 扩大筛查:扩大人群筛查乙型肝炎表面抗原 (HBsAg),提高HBV DNA检测灵敏度,尽早发现需要治疗的患者。

(HBsAg),提高HBV DNA检测灵敏度,尽早发现需要治疗的患者。

• 积极治疗:扩大抗病毒治疗适应证,积极治疗有潜在疾病进展风险者。

• 主动干预:对正在接受抗病毒治疗的慢性乙型肝炎患者,积极干预治疗低病毒血症。

二、HBV治疗药物新进展

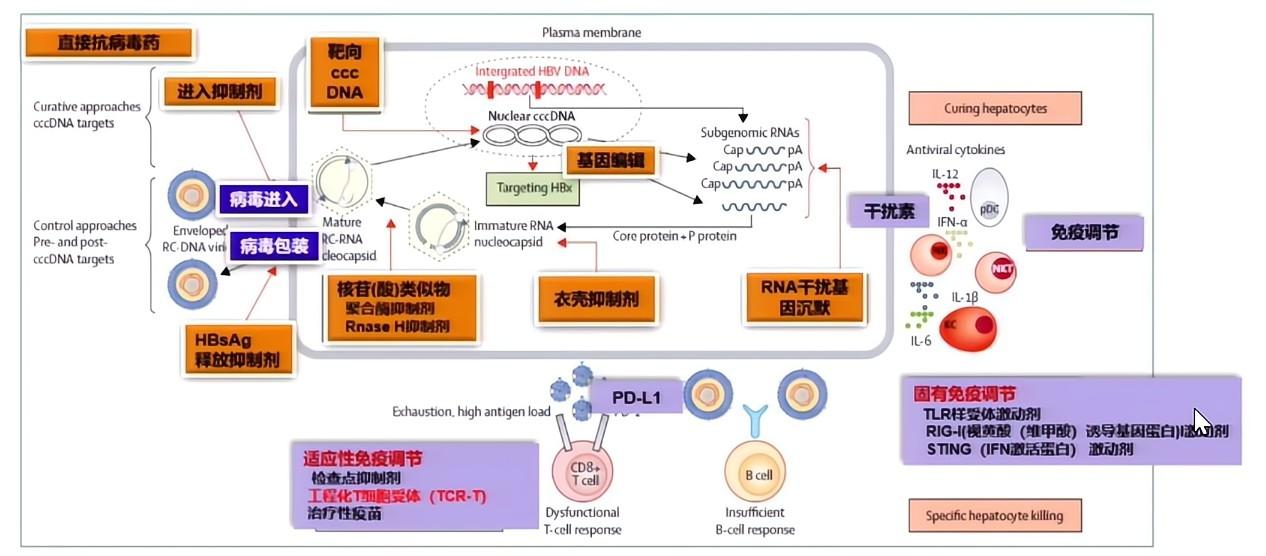

HBV生命周期的每个阶段都可能是HBV的治疗靶点,现有50余款新药处于不同的研发阶段,其中至少25款药物已经完成Ⅰ期临床试验。

图1 不同类别的HBV治疗药物

1. siRNA(RNA沉默):通过降解HBV RNA,从而降低各类HBSAg的翻译表达

经过改进递送系统(脂质体纳米颗粒→N-乙酰半乳糖苷)、双靶点设计、化学修饰来增加稳定性、特异性、降低免疫刺激作用;siRNA类的降HBsAg作用增强,副作用降低,尤其是早期受到关注的心脏安全性问题。

表1 在研的基于siRNA的抗病毒药物

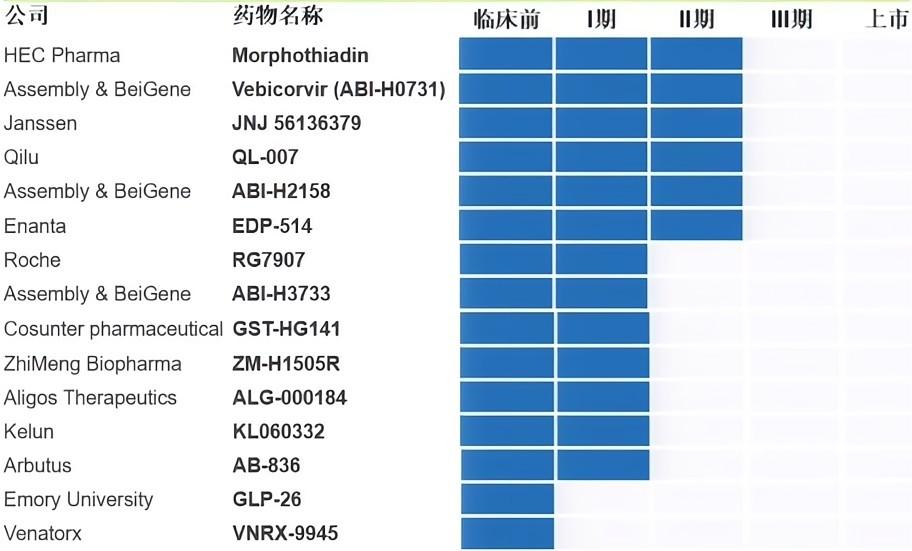

2. 核衣壳抑制剂:干扰病毒核壳蛋白的形成、抑制病毒复制

目前抗HBV研发中,该类药物较多,但与核苷(酸)类似物(NUC)、干扰素联合的效果仍需慎重看待,降低DNA、RNA的作用明显,但HBsAg下降程度有限。

表2 在研的核衣壳抑制剂

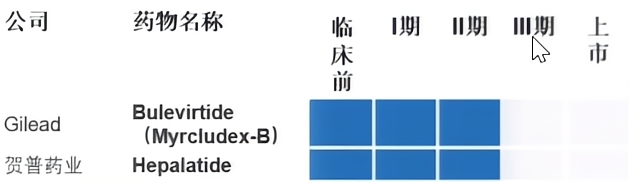

3. 病毒进入抑制剂:NTCP抑制剂

包括肉豆蔻酰化脂肽(47个氨基酸 )、Na+/牛磺胆酸

)、Na+/牛磺胆酸 盐类似物等。病毒进入抑制剂与聚乙二醇

盐类似物等。病毒进入抑制剂与聚乙二醇 化干扰素、核苷类药物联合的抗病毒效果肯定,并在阻断新发感染方面具有优势,但是胆酸盐升高、肝酶升高、瘙痒的问题需关注;其他HBV受体阻断剂值得关注。

化干扰素、核苷类药物联合的抗病毒效果肯定,并在阻断新发感染方面具有优势,但是胆酸盐升高、肝酶升高、瘙痒的问题需关注;其他HBV受体阻断剂值得关注。

表3 在研的病毒进入抑制剂

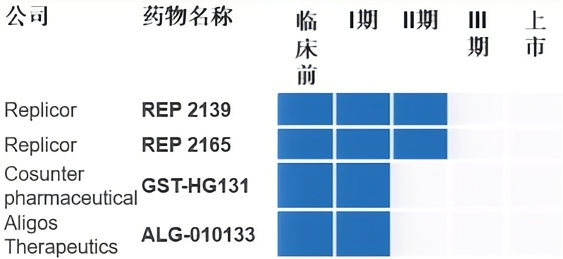

4. HBsAg抑制剂(NAPs):干扰HBsAg的产生

NAPs主要靶向内质网和胞浆内新生成的HBsAg,在出胞前将HBsAg降解而发挥作用;NAPS的作用只是干扰HBsAg释放,对HBV复制的其他环节无明显抑制作用;NAPs单药治疗引起的血清HBsAg消失并不是真正意义上的“临床治愈”,应综合监测血清HBV DNA、HBV RNA、乙型肝炎e抗原 (HBeAg)以及乙肝核心相关抗原(HBcrAg)水平的动态变化以评价其抗病毒疗效。

(HBeAg)以及乙肝核心相关抗原(HBcrAg)水平的动态变化以评价其抗病毒疗效。

表4 在研的NAPs

5. 反义寡核苷酸(ASO):靶向并降解mRNA,阻断病毒蛋白合成

ASO是乙肝治疗药物的新秀,比siRNA表现出更好的降病毒、降HBsAg的作用。此外,ASO能够激活肝非实质细胞的TLR-3、TLR-9,发挥免疫清除作用。

表5 在研的ASO

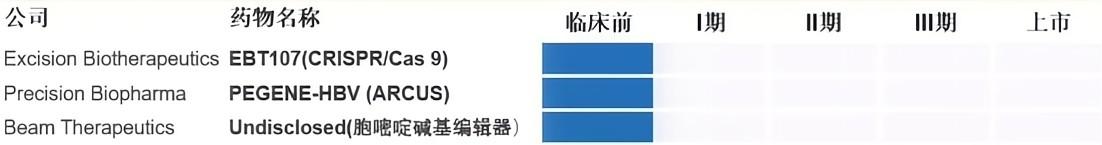

6. 基因编辑:伦理问题、潜在致癌性等可能是限制应用的节点

表6 在研的编辑病毒基因药物

7. 非直接抗病毒药物(IAA):靶向人体免疫系统来攻击HBV病毒

(1) 治疗性疫苗:

• 进入Ⅱ期临床试验的药物包括:CVI-HBV-002、GS-4774和HepTcell等近10种。

• 增强残存的免疫功能,可能仅在仍存在乙肝特异性免疫的人群能够发挥作用。

(2) 免疫检查点抑制剂:

• 如恩沃利单抗 (PD-L1抗体,ASC22)Ⅱb期结果显示良好安全性,与核苷(酸)类似物(NA)联合后HBsAg下降理想;还有多个处于Ⅰ期和临床前期;

(PD-L1抗体,ASC22)Ⅱb期结果显示良好安全性,与核苷(酸)类似物(NA)联合后HBsAg下降理想;还有多个处于Ⅰ期和临床前期;

• 但是PD-1、PD-L1分布广泛,抗病毒的特异性值得关注,有研究提示HBsAg升高。

(3) 先天免疫防御系统:

• 如TLR-8激动剂、TLR-7激动剂,包括GS9688、RG7854、RO7020531等进入Ⅱ期临床试验;

• 在优化的人群(残存乙肝特异性免疫功能)中发挥辅助作用。

(4) 宿主作用途径:

• 诱导程序性细胞死亡的化合物,包括APG-1387(Ⅱ期临床,亚盛医药)、CRV431(Ⅰ期临床,ContraVir)

(5) 单克隆抗体:

• 中和HBsAg,如GC1102(HBsAg单克隆抗体,Ⅱ期临床,Green Cross)

(6) 其他药物:如TCR-T(工程化T细胞受体T细胞)

• 增强宿主免疫,募集未耗尽的T细胞来清除含有cccDNA或整合HBV DNA的肝细胞

• IMC-I109V(T细胞受体)、LT-V11(T细胞受体)

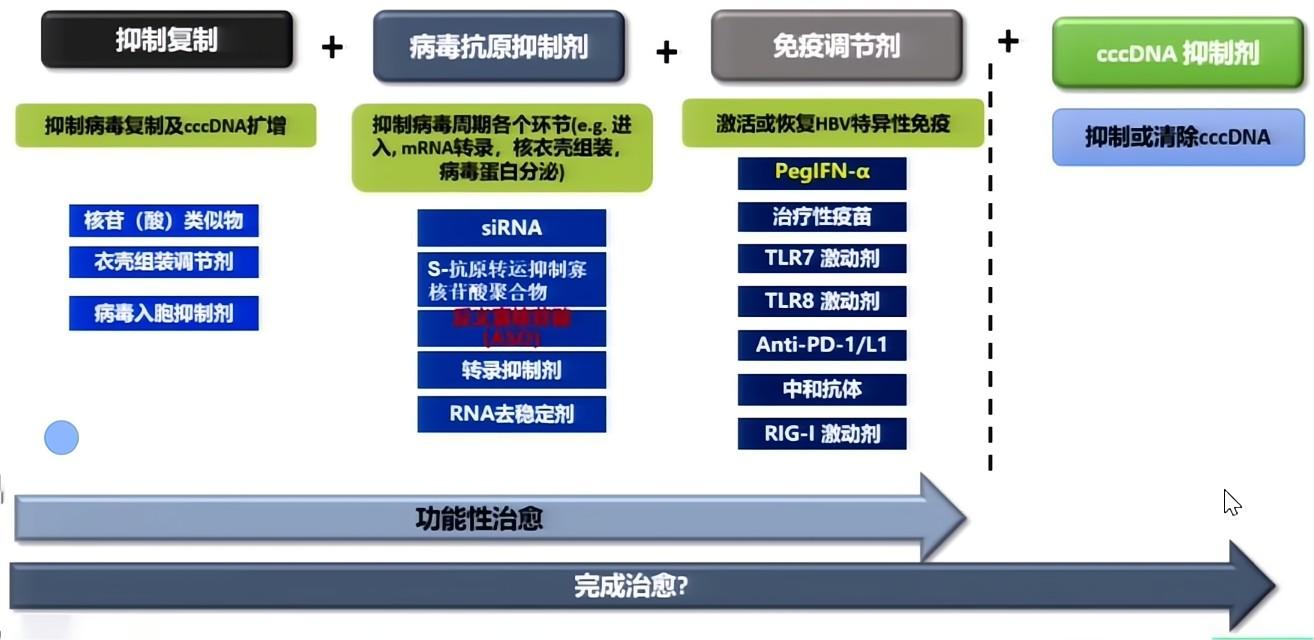

图2总结了乙肝治愈的研发思路,即三明治疗法[NUC+直接抗病毒药物(DAA)+IAA]。

图2 乙肝治愈的研发思路

三、HBV治疗预测指标进展

1. 血清抗-HBc水平

荷兰的一项研究基于四项全球随机对照试验的慢乙肝患者,筛选出接受聚乙二醇干扰素治疗的患者,分析基线抗-HBc水平与炎症、干扰素应答的关系。结果显示血清抗-HBc水平与组织炎症活动相关,较高的抗-HBc水平与良好的治疗结果相关。

2. 停用NA时HBsAg水平、HBcrAg水平

魏来教授团队纳入12家医院HBeAg阳性、符合中国《慢性乙型肝炎防治指南》(2015年版)停药标准的慢性乙型肝炎患者,寻找停药后HBsAg消失的预测因素。结果显示停药时HBsAg≤135 IU/mL(59.2% vs 1.3%,P<0.001)或HBcrAg≤3.6 logU/mL(17% vs 5.4%,P=0.027)的患者停药后24个月累积HBsAg消失率更高。

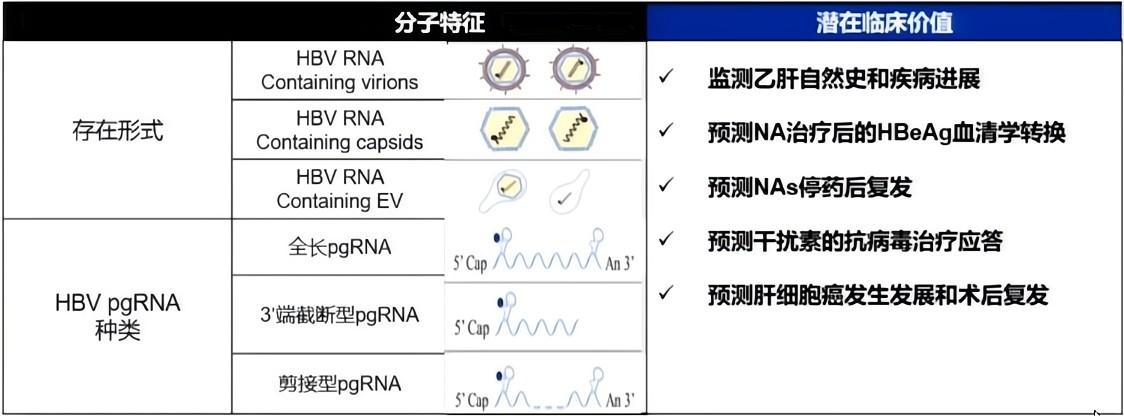

3. 血清HBV RNA

HBV RNA是肝内cccDNA的直接下游产物,孙剑教授团队结合其前期研究,系统介绍了血清HBV RNA的分子特征和在临床诊断、抗病毒治疗相关预测以及肝癌相关风险预测等方面的应用价值。

表7 血清HBV RNA的分子特征和潜在临床价值

目前还有以下问题有待解决:

• 不同疾病状态下,血清HBV RNA的具体分子特征和生物学功能;

• 血清HBV RNA的定量方法有待进一步标准化;

• 血清HBV RNA和HCC发生发展的相关性需前瞻性临床研究验证。

四、特殊人群抗病毒治疗进展

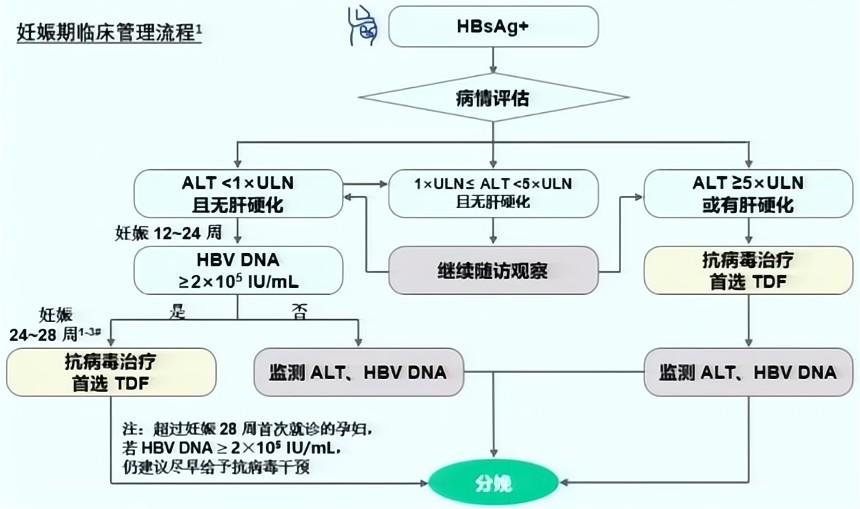

慢性乙型肝炎妊娠期临床管理流程见图3。对于抗病毒药物的选择,妊娠期治疗推荐富马酸替诺福韦酯(TDF)或替比夫定 (LdT);对拉米夫定

(LdT);对拉米夫定 (LAM)或LdT经治、耐药者,推荐TDF治疗;如果孕妇存在骨质疏松、肾损伤或导致肾损伤的高危因素,可选择富马酸丙酚替诺福韦

(LAM)或LdT经治、耐药者,推荐TDF治疗;如果孕妇存在骨质疏松、肾损伤或导致肾损伤的高危因素,可选择富马酸丙酚替诺福韦 (TAF)。

(TAF)。

图3 妊娠期临床管理流程

注:ALT,丙氨酸 氨基转移酶

氨基转移酶

五、小结

愈来愈多的证据支持扩大慢乙肝抗病毒指征,扩大指征具有显著的成本-效益比,对于长期抗病毒的顾虑需要通过研究证据、宣传来消除。在新药研发方面,靶向HBV生命周期的抗病毒治疗以及免疫调节疗法是非常有前景的治疗靶点,三明治疗法(NUC+DAA+IAA)将为乙肝治愈提供可能,停药后预测指标可为安全停药保驾护航。此外,愈来愈多的证据为特殊人群抗病毒的安全性及有效性提供保障。

赵英仁 教授

• 二级教授、一级主任医师,博士生导师

• 西安交通大学第一附属医院感染科主任

• 陕西感染病学会主任委员

• 中华医学会感染病学会常委

• 中国医师协会感染病分会副会长

• 中国医院协会抗菌药物合理应用委员会副主任委员

• 陕西省感染性疾病临床研究中心主任

• 主持国家自然科学基金、国家科技部“十一五”“十二五”“十三五”重大传染病防治专项等国家级课题13项,获得科研经费1000万元,取得了一系列的研究成果,发表论文120余篇,其中SCI收录87篇,获省级科技进步一等奖1项(第一完成人)

• 牵头制订我国首部基于循证医学证据的《中国乙型肝炎病毒母婴传播防治指南(2019年版)》。

• 参编四大出版社所有《感染病学》纸质及电子教材;担任《新发感染病学》副主编。

• 曾获全国抗击新冠疫情“先进个人”、陕西省青年科技奖(第2届)、西安交通大学“优秀共产党员”、“十佳教师”等荣誉

参考文献:中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 慢性乙型肝炎基层诊疗指南(实践版·2020)[J]. 中华全科医师杂志, 2021,20(03):281-289.