陈煜教授:肝衰竭诊疗现状及进展

医脉通编辑整理,未经授权请勿转载。

导读

天府之国,群贤毕至。2023年12月22-24日,由中华医学会、中华医学会肝病学分会和感染病学分会联合主办、四川省医学会承办、四川大学华西医院协办的“第二十一次全国病毒性肝炎及肝病学术会议暨2023年中华医学会肝病学分会年会、中华医学会感染病学分会年会”在四川省成都市召开。作为在病毒性肝炎及肝病、感染性疾病领域国内水平极高的学术盛会,国内外著名专家学者及领域同行积极踊跃地参会,就目前病毒性肝炎和肝病学以及感染病学研究的最新进展及热点问题进行分享和探讨,推动广泛的交流与合作,全方位地展现了学科领域的最新成就和发展趋势。

在本次大会现场,医脉通特邀首都医科大学附属北京佑安医院陈煜教授进行对话,围绕目前肝病治疗领域热门话题——“肝衰竭 诊治进展”,结合临床现状及其个人思考,进行了有关分享。

诊治进展”,结合临床现状及其个人思考,进行了有关分享。

医脉通:您在大会上做了“肝衰竭的精准管理与评估”学术报告,能否请您介绍一下肝衰竭的分类、分期、分级、分型及其对于肝衰竭评估和管理的意义?

陈煜教授:对肝衰竭进行精准的病情评估与管理需要从多个方面分别进行探讨。

首先是分类,从2006年我国首版《肝衰竭诊治指南》一直到2012年及 2018年做了修订的《肝衰竭诊治指南》,均将肝衰竭分为急性、亚急性、慢加急性及慢性四种类型。其中最常见、病例最多的是慢加急性肝衰竭。在临床实践中需要对其进行区分,例如,急性肝衰竭强调两周内出现以Ⅱ度以上肝性脑病 为特征的肝衰竭,当然也有一些肝功能进行性的加重。但是一般要求血浆凝血酶原活动度(PTA)≤ 40% 或国际标准化比值(INR)≥ 1.5。慢性肝衰是在终末期肝病一般是都有肝硬化的基础上缓慢出现肝功能进行性减退导致的以反复腹水

为特征的肝衰竭,当然也有一些肝功能进行性的加重。但是一般要求血浆凝血酶原活动度(PTA)≤ 40% 或国际标准化比值(INR)≥ 1.5。慢性肝衰是在终末期肝病一般是都有肝硬化的基础上缓慢出现肝功能进行性减退导致的以反复腹水 和/或肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿,但是它最终的结局是不可逆,最终可能还要做肝移植

和/或肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿,但是它最终的结局是不可逆,最终可能还要做肝移植 ,或者是死亡。慢加急性肝衰竭在慢性肝病基础上,短期内出现急性肝功能失代偿和肝功能衰竭的临床表现。慢加急性肝衰竭病例多且具有潜在的可逆性,通过一些积极的治疗能够使患者恢复,部分患者能够通过肝脏再生恢复,避免做肝移植或者死亡。

,或者是死亡。慢加急性肝衰竭在慢性肝病基础上,短期内出现急性肝功能失代偿和肝功能衰竭的临床表现。慢加急性肝衰竭病例多且具有潜在的可逆性,通过一些积极的治疗能够使患者恢复,部分患者能够通过肝脏再生恢复,避免做肝移植或者死亡。

其次,肝衰竭的分期代表患者病程的进展程度。对于亚急性肝衰竭和慢加急性肝衰竭,可以根据临床实验室指标、并发症、凝血功能、器官衰竭等情况分为前期、早期、中期和晚期,有助于精准评估病情。

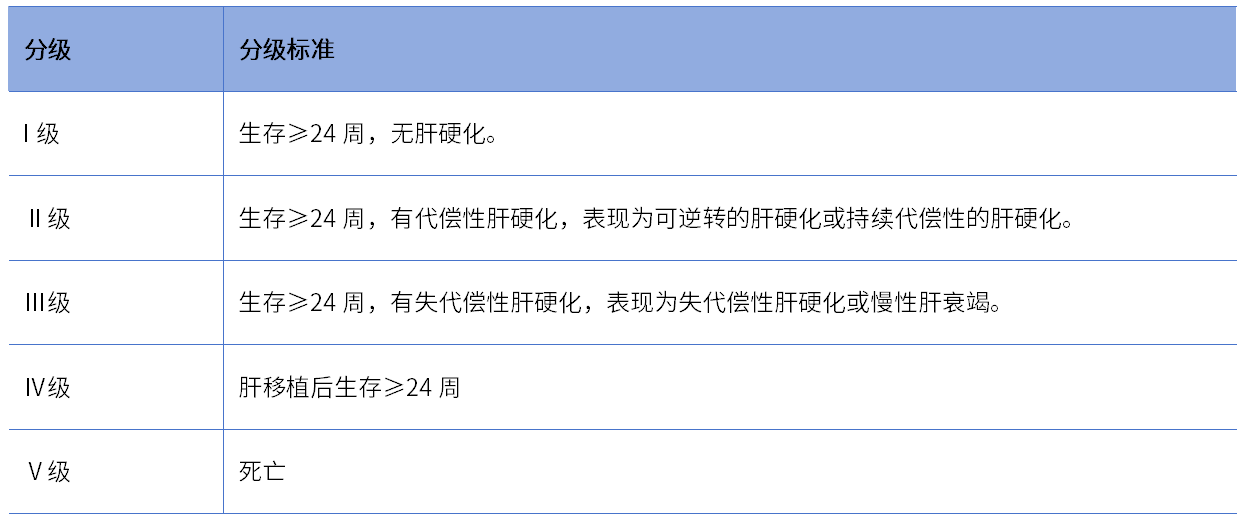

第三,西方肝衰竭的分级是根据器官衰竭的数目进行的。慢加急性肝衰竭可以分为0级、一级、二级和三级,器官衰竭的数目越多分级越高。我们团队则针对患者中长期预后分为5个等级,有助于评估患者的病情严重程度和预后。

表1 针对患者预后及中长期预后的分级标准

此外,肝衰竭的分型可以从起病状态和病情严重程度进行划分。例如,起病时是否出现肝外器官衰竭以及肝衰竭的严重程度等。这些分型有助于更好地了解患者的病情特点和转归,为治疗决策提供参考。

总的来说,了解肝衰竭的分类、分期、分级和分型,有助于全面评估病情和治疗方案的制定。通过对这些方面的综合评估,我们可以更好地判断患者的病情状况和预后,从而采取合适的治疗方法。

医脉通:目前,人工肝在肝衰竭治疗中的应用正不断发展。能否请您谈谈人工肝治疗肝衰竭的现状和发展趋势如何?

陈煜教授:人工肝是属于血液净化治疗的范畴,其目的是通过生物或非生物的方法去除毒素、改善内环境,从而促进器官功能的恢复。人工肝既有血液净化的共性,同时由于肝脏具有强大的再生能力,且肝脏又很复杂,因此人工肝血液净化治疗不可能完全替代肝脏的功能,使得人工肝的治疗具有特殊性。

人工肝治疗目前主要包括非生物型、生物型和混合型三大类。非生物型人工肝如血浆置换 、双重吸附、透析滤过等已在医院广泛开展。生物人工肝尚处于研究阶段,但已经取得了一些进展,特别是干细胞等新型细胞来源的应用,使得其功能得到了显著提升。未来,生物人工肝的发展趋势可能包括疾病早期加以干预、对患者间断多次治疗以及组合治疗等方法,以更好地改善患者血液内环境、阻断或延缓疾病进展。

、双重吸附、透析滤过等已在医院广泛开展。生物人工肝尚处于研究阶段,但已经取得了一些进展,特别是干细胞等新型细胞来源的应用,使得其功能得到了显著提升。未来,生物人工肝的发展趋势可能包括疾病早期加以干预、对患者间断多次治疗以及组合治疗等方法,以更好地改善患者血液内环境、阻断或延缓疾病进展。

在优化人工肝治疗方面,临床需要解决的问题包括人工肝治疗的次数、时机、抗凝问题、模式和方法等。为了提高疗效、减少并发症和不良反应,在临床实践中需要不断地进行优化和组合。同时,创新性的治疗方法也值得探讨,如材料的创新、治疗模式的创新等。随着人工肝治疗的普及度越来越高,学会已经推出了人工肝血液净化临床应用专家共识,为临床提供指导。然而,仍有许多问题亟待探索,包括组合治疗方法、治疗间隔等。

总的来说,人工肝治疗在肝衰竭治疗中具有重要作用,但需要进一步的研究和创新,以更好地发挥其治疗作用。

医脉通:您认为未来肝衰竭的探索方向是什么?

陈煜教授:肝衰竭是一个复杂的病理生理过程,涉及肝脏炎症反应等多种机制。为了更好地阻断炎症进展、促进干细胞再生或治疗其并发症,我们需要深入探索其中的机制。同时,寻找更精准、更好的标志物,用于早期预警及评估肝脏再生和预后。

随着治疗手段的不断进步,如人工肝、干细胞治疗和新的药物研发,我们有望进一步降低肝衰竭的病死率。然而,如何准确判断哪些病人真正需要肝移植也是一个重要问题。我们需要仔细区分哪些病人能够恢复,避免不必要的肝移植。对于无法恢复的病人,及时进行肝移植是必要的,以挽救他们的生命。

在判断肝移植的时机时,我们需要权衡利弊。过早进行肝移植可能会使一部分有可能恢复的患者“被移植”,而太晚进行则可能使病人等不到合适的肝源或者失去了肝移植的机会。对于特别晚期的病人,如果他们已经出现多个器官衰竭,肝移植可能并不是最佳选择,姑息治疗可能更为合适。

总的来说,我们需要从机制研究、早期预警、诊断、预后判断、新的治疗方法以及肝移植的时机等方面进行深入探讨和研究,以提高肝衰竭的救治成功率。在面对肝衰竭时,我们应尽量通过积极的内科综合治疗和人工肝血液净化治疗等,使具有潜在可逆性的病人能够自身恢复或存活,避免肝移植。实在无法恢复的病人,肝移植仍是我们最后的希望。

陈煜 教授

首都医科大学附属北京佑安医院肝病中心四科主任(疑难肝病与人工肝中心主任),主任医师,教授,博士生导师

中华医学会肝病学分会副秘书长、委员、终末期肝病学组副组长

北京医学会肝病学分会常委、肝衰竭及人工肝学组副组长

全国疑难及重症肝病攻关协作组副组长

佑安肝病感染病专科医疗联盟肝衰竭及人工肝专委会主任委员

中国研究型医院学会肝病专业委员会重症肝病学组副组长

中国重症血液净化协作组副主任委员、人工肝学组组长

中国医学救援协会生命支持技术分会副会长

中国医药教育协会肝病专业委员会常委

中国医师协会急救复苏专业委员会委员

北京医院协会医疗管理科学专业委员会委员

发表论文500余篇,累计发表SCI论文150余篇。出版专著20余部,获得科研奖项10余项,获得发明专利7项。