淋巴瘤最前沿 | 李志铭、许贞书教授:有限期iFCR+伊布替尼维持为初治CLL患者带来全面获益,复发患者再治疗仍有效

慢性淋巴细胞白血病(CLL)是一种高度异质性的B细胞恶性肿瘤,免疫球蛋白重链可变区(IGHV)突变状态是重要的预后因素,在IGHV未突变(U-IGHV)的CLL患者中,获得持续缓解仍是研究者面临的难题。近年来出现的以伊布替尼 为代表的布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)为CLL患者提供了良好的疾病控制。近日,Blood Advances发表了一项针对伊布替尼联合方案治疗初治CLL的II期研究的5年随访结果,医脉通特邀中山大学肿瘤防治中心李志铭教授和福建医科大学附属协和医院许贞书教授解读该研究。

为代表的布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂(BTKi)为CLL患者提供了良好的疾病控制。近日,Blood Advances发表了一项针对伊布替尼联合方案治疗初治CLL的II期研究的5年随访结果,医脉通特邀中山大学肿瘤防治中心李志铭教授和福建医科大学附属协和医院许贞书教授解读该研究。

本期文献—伊布替尼联合氟达拉滨 、环磷酰胺

、环磷酰胺 和利妥昔单抗

和利妥昔单抗 治疗初治CLL研究的5年随访结果

治疗初治CLL研究的5年随访结果

研究背景

氟达拉滨、环磷酰胺和利妥昔单抗(FCR)可改善CLL患者生存,但相较于伴IGHV突变(M-IGHV)患者,U-IGHV患者缓解持续时间明显更短,实现持久的疾病控制仍是该类患者面临的一项挑战。

无论IGHV突变状态如何,BTKi伊布替尼在CLL患者中均实现了良好疾病控制,但BTKi单药治疗CLL难以实现微小残留病(MRD)阴性。

本研究旨在评估有限期伊布替尼联合FCR(iFCR)治疗后伊布替尼维持(IM)治疗2年是否可在年轻健康的CLL患者中产生持久深度缓解,而无论患者IGHV状态如何。我们之前报道了这项II期研究中位随访17个月的初步结果,本文报告中位随访63个月的最新数据。

研究方法

研究共纳入85例18-65岁的初治CLL患者,包括伴del(17p)和TP53突变的患者,2017年排除了del(17p)的患者,并作为扩展队列。

伊布替尼口服给药(420mg,qd),持续7天,随后静脉给予最多6个周期的氟达拉滨(25mg/m2,d1-3)、环磷酰胺(250mg/m2,d1-3)和利妥昔单抗(首个周期375mg/m2,d1,第2-6个周期500mg/m2),并连续口服伊布替尼(420mg,qd)。在至少3个周期iFCR治疗后获得缓解的患者中继续使用伊布替尼2年作为维持治疗。

对于原始队列,无论骨髓(BM)MRD状态如何,允许IM治疗超过2年;对于扩展队列,BM-MRD阴性(<10-4)者在2年后停药,若患者MRD阴转阳或出现疾病进展,可使用伊布替尼再治疗。

研究主要终点为实现完全缓解(CR)/未经证实的CR(CRi)且BM-MRD阴性的患者比例以及iFCR后获得BM-MRD阴性患者中2年IM后持续BM-MRD阴性的比例。次要终点为总体缓解率(ORR)、部分缓解(PR)率、CR率、PFS、总生存期(OS)、安全性和耐受性等。

研究结果

在85例患者中,52.9%的患者为U-IGHV,5.9%(5例)的患者伴del(17p)和/或TP53突变。中位随访63个月,76例(89.4%)患者完成了iFCR治疗并进行IM治疗,其中69例(90.7%)患者完成了2年IM治疗。5年PFS率和OS率分别为94%和99%。长期随访亚组分析显示,不同IGHV状态或IM治疗持续时间患者间未观察到PFS差异,基于IGHV突变状态亚组患者间获得最佳缓解时的CR且BM-MRD阴性率无显著差异(M-IGHV 55.9% vs U-IGHV 46.7%;P=0.25)。

在完成iFCR和2年IM治疗后,有49例患者具有临床缓解和BM-MRD数据,分析显示,IM治疗使CR率增加了一倍(iFCR后2个月为34.7%[17/49],2年IM后为79.6%[39/49])。49例患者中有44例(89.8%)在iFCR后2个月为BM-MRD阴性,其中32.7%(16例)实现CR且BM-MRD阴性,BM-MRD阴性率高且持久(IM治疗2年后为77.6%[38/49])。

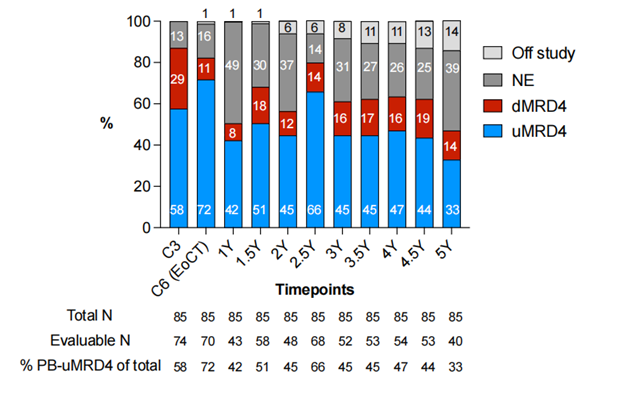

在85例患者中,外周血(PB)MRD阴性率也较高,且得以维持,iFCR后为71.8%,IM治疗2年后为65.9%,治疗开始后4.5年时为43.5%(图1)。

图1. 各治疗阶段患者PB-MRD阴性率

69例患者被纳入MRD动力学分析,36例患者末次随访时持续PB-MRD阴性,13例(18.8%)患者MRD阴转阳。6例患者接受伊布替尼再治疗,其中3例获得PR,1例在最佳缓解时达到CRi。

为了研究复发CLL患者的遗传特征,本研究将90个NGS靶向序列基因应用于7例发生MRD阴转阳时的患者PB样本。结果显示2例患者检测到新的TP53突变,1例患者发生新的NOTCH1突变,只有1例患者发生PLCG2突变,变异等位基因频率较低(2.2%),无患者发生BTK突变。

安全性方面,最常见的不良反应为血液学毒性,包括血小板减少、中性粒细胞减少等。最常见的非血液学毒性是恶心(1.2% G≥3)、高血糖(8.2% G≥3)和疲劳(0% G≥3)。房颤和高血压的累积发生率分别为8.2%(2.4% G≥3)和27.1%(7.1% G≥3)。

结论

总体而言,iFCR与2年IM治疗在具有不同遗传特征的CLL患者中取得了持久深度缓解。重新出现的克隆缺乏BTK突变,并在再治疗时仍保留了对伊布替尼的敏感性。

专家点评

李志铭 教授

CLL是一种淋巴细胞克隆性增殖的肿瘤性疾病,大多数为B细胞的克隆性增殖。全球首款BTKi伊布替尼的出现开启了淋巴瘤的靶向治疗时代,历经近十年,逐渐改变了CLL的治疗格局,使众多患者获得了长期生存和更高的生活质量。

该研究随访5年的结果表明,在年轻、健康的患者中,iFCR和2年的IM治疗产生了持久深度缓解,5年PFS率和OS率分别高达94%和99%,且无论IGHV突变状态如何,患者在iFCR后均获得了较高的MRD阴性率,近半数患者在iFCR完成4年后仍能维持PB-MRD阴性。此外,虽然大多数患者在停止治疗后持续MRD阴性,但仍有18.8%的患者在随访期间出现MRD阴转阳,但未观察到与伊布替尼耐药相关的BTK突变,表明伊布替尼再治疗是该部分患者的可行选择。

鉴于年轻CLL患者的预期寿命较长、持续治疗的经济负担等因素,iFCR的有限期联合治疗代表了CLL患者的可行选择,应在更大样本量的研究中进一步探索。未来希望看到伊布替尼等BTKi在CLL领域继续发光发热 ,也期望其在更多的淋巴瘤领域展开应用,为更多的患者带来优化治疗。

,也期望其在更多的淋巴瘤领域展开应用,为更多的患者带来优化治疗。

许贞书 教授

CLL是一种异质性疾病,伴有IGHV未突变、TP53突变等高危遗传学因素的患者预后较差。靶向治疗在CLL一线治疗中的地位举足轻重,BTKi伊布替尼可显著改善初治CLL患者的预后,是CLL患者一线治疗的优选推荐。

该研究证实在初治CLL患者中,有限期iFCR治疗和2年IM治疗可克服U-IGHV状态对预后的不良影响,为患者带来持续的高PB-MRD阴性率和持久的PFS,高达94%的患者可实现长期无进展生存。在2年维持治疗期间,因毒性而停用伊布替尼的比例较低,大多数血液学不良事件局限于联合治疗期,严重的细胞减少并发症相对少见。对于后续复发的CLL患者,因缺乏BTK突变,再治疗后对伊布替尼依旧保持敏感性,提示伊布替尼耐药后复发的患者仍有可能从伊布替尼再治疗中获益。

总体而言,该研究结果为年轻健康的CLL患者提供了新的治疗思路,未来希望有更多基于伊布替尼的方案应用于CLL领域,使患者获得更明显的生存获益。

李志铭 教授

中山大学肿瘤防治中心内科

教授,主任医师,博士生导师

中国老年保健协会肿瘤免疫治疗专业委员会主任委员

广东省抗癌协会淋巴瘤专业委员会主任委员

广东省临床医学会头颈肿瘤综合治疗委员会主任委员

中国老年保健协会肿瘤免疫治疗专业委员会主任委员

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会青年委员会副主任委员

中国医师协会肿瘤医师分会青年委员会副主任委员

广东省抗癌协会靶向与个体化治疗专业委员会副主任委员

广东省中西医结合学会肿瘤免疫专业委员会副主任委员

广东省健康管理学会生育力保护专业委员会副主任委员

广州抗癌协会淋巴瘤专业委员会常务副主委

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

广东省抗癌协会化疗专业委员会常委

CSCO中国淋巴瘤联盟(UCLI)委员

许贞书 教授

医学博士、主任医师、教授、博士生导师

博士后合作导师福建省高层次人才

福建医科大学附属协和医院血液病学科方向带头人

福建医科大学附属协和医院血液科副主任

福建省血液病研究所副所长

福建医科大学附属协和医院旗山院区召集人兼血液科负责人

欧洲CLL 研究协作组 (ERIC) 成员

美国血液病协会 (ASH) 会员

中国免疫学会高级会员

科技部国家重点研发项目评审专家

教育部“长江学者”项目评审专家

中组部第17批博士服务团成员

Experimental Hematology &Oncology期刊编委

International]ourmal of Oncology 、Biomarker Research、中华内科杂志、中华血液学杂志等期刊审稿专家

长期从事血液淋巴肿瘤临床诊疗及研究工作,近期承担国家自然科学基金面上项目、福建省自然科学基金重点项目等5项课题;参与多项本专业中国指南(专家共识)制定工作;参与科学出版社 The Bethesda Handbook of Clinical Oncology第5、6版有关章节翻译工作;在Leukemia 、Haematologica 、Oncogene等期刊发表50+篇研究论文。