双抗的信号#4 | 跨界对话,解码双抗最新研究与临床实践,引领新药组合拳风潮

双抗的信号,点亮治愈之光。近期,一档名为“双抗的信号”的科学观察类节目火热开播,多位大咖齐聚“信号小屋”,前沿观点激情碰撞,将治愈的信号传递给每一位弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者。本期特邀“大咖观察员”天津医科大学肿瘤医院张会来教授、中国医学科学院血液病医院邹德慧教授、天津医科大学肿瘤医院李兰芳教授,以及淋巴瘤之家的学术专栏撰稿人&淋巴瘤康复者橙色雨丝老师,共同观摩2023ASH大会演讲视频并展开热议。

R/R DLBCL治疗困境备受关注,期待新型治疗信号

R/R DLBCL预后较差,一直是淋巴瘤治疗中的“差等生”,其后续治疗在临床中也备受关注。请您谈谈目前R/R DLBCL的临床治疗现状?

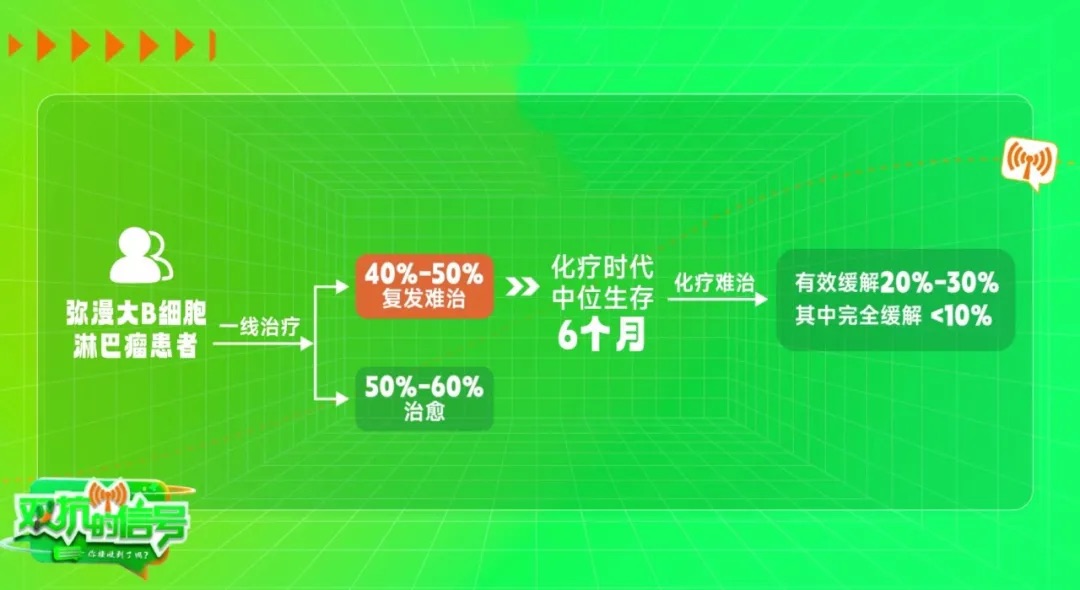

张会来教授:DLBCL是淋巴瘤中最常见的一种亚型,目前针对该亚型的治疗已进入精准治疗时代。然而,复发/难治性(R/R)DLBCL的治疗已成为瓶颈问题,这些患者在化疗时代的中位总生存期(OS)仅有6个月左右,特别是对化疗难治的患者而言,二线治疗的有效率约为20%-30%,完全缓解(CR)率不足10%1。此外,长期治疗可能给患者带来沉重的经济负担,并且生活质量也受到很大影响。

图1 DLBCL一线治疗情况

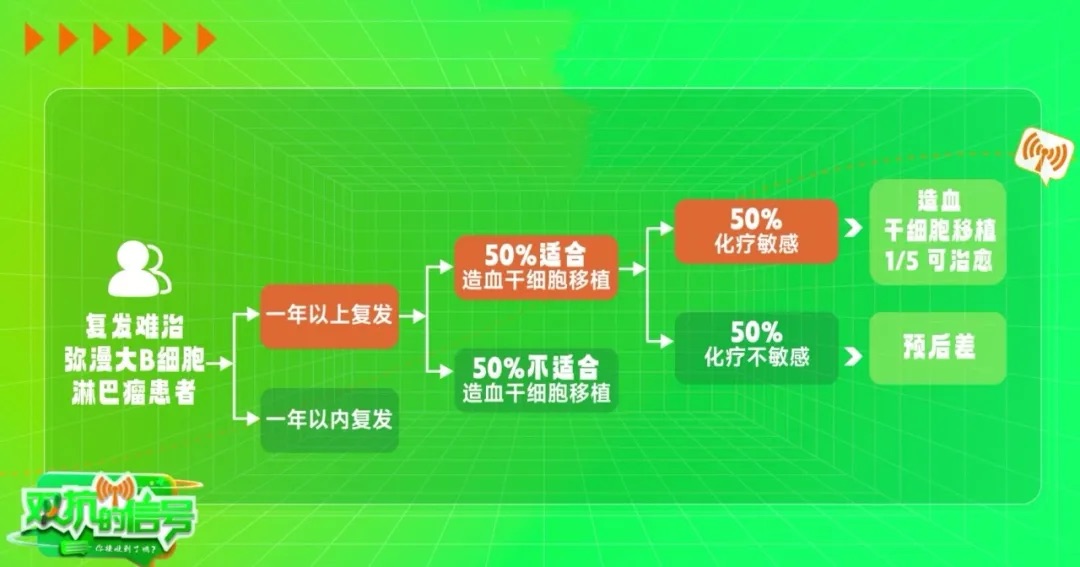

在R/R DLBCL治疗中,如果患者的复发时间>12个月,一半患者可以接受造血干细胞移植等挽救性治疗,但治愈机会仍较低。然而,一半的患者对化疗不敏感导致预后非常差。

图2 R/R DLBCL二线治疗情况

因此,对于那些化疗不敏感、不适合移植或移植后仍未能达到CR的患者,亟需更有效的治疗手段。在新药时代,尤其是免疫治疗时代,包括单抗、双抗、ADC和CAR-T细胞疗法等,这些重要进展有望为R/R DLBCL患者带来更好的生存获益。

目前R/R DLBCL有不少新的治疗手段,在刚刚过去的2023年度ASH大会上有哪些重磅的研究进展?

邹德慧教授:在2023ASH大会上,格菲妥单抗 、Mosunetuzumab以及Epcoritamab等多款CD20×CD3双抗具有很高的热度,它们与CAR-T治疗的应用先后顺序以及联合其它治疗药物的研究也备受关注。从大会上公布的随访数据可看出,双抗不仅单药效果令人鼓舞,而且与其它作用机制的药物联合治疗也展现出良好的治疗潜力。

、Mosunetuzumab以及Epcoritamab等多款CD20×CD3双抗具有很高的热度,它们与CAR-T治疗的应用先后顺序以及联合其它治疗药物的研究也备受关注。从大会上公布的随访数据可看出,双抗不仅单药效果令人鼓舞,而且与其它作用机制的药物联合治疗也展现出良好的治疗潜力。

聚焦2023ASH,揭示双抗研究新信号

刚才视频展示了2023ASH大会上格菲妥单抗单药应用核心研究的32个月延长随访数据,哪些数据让您印象深刻?

李兰芳教授:新药的缓解率尤其是长期缓解率非常重要。在NP30179研究32个月的延长随访数据中,格菲妥单抗单药仍然保持非常高的缓解率和良好的CR率2。令人欣喜的是,即使研究中接近三分之一的患者是CAR-T治疗失败的患者,他们在接受格菲妥单抗治疗后,仍然展现出了显著的疗效,无疑带来了获得新生的机会2。

此外,CR患者拥有更长的无进展生存期(PFS)和OS,与既往报道一致。值得关注的是,在两个周期治疗后达CR患者中,大部分能够维持2年无疾病进展,中位PFS达到了31个月,24个月PFS率和OS率分别达到63.5%和73.4%,再次印证了早期达到CR对于改善患者生存的重要性2。

站在患者的角度,对于这种创新药物的关键性研究,您会关注哪些核心数据?

橙色雨丝:侵袭性淋巴瘤患者非常关注且经常讨论的是CR,包括CR率和CR的持续时间(DoCR)。在达到短暂的CR之后快速复发让人难以接受,也证明治疗不理想。在这项临床研究中,在12个周期的格菲妥单抗单药治疗后达到CR的患者中,高达55%实现了持续24个月的CR,中位DoCR达到了26.9个月[2]。无论是初治患者还是复发难治患者,如果DoCR超过2年,说明这种新药诱导的CR状态可持续,患者实现临床治愈的可能性也大大增加。

双抗的研究数据确实非常振奋人心,您认为双抗为DLBCL治疗领域带来哪些显著的突破?

邹德慧教授:双抗作为T细胞疗法的代表之一,它和CAR-T治疗都是目前免疫治疗领域疗效卓越的方法。刚才提及的数据显示,双抗使不少R/R DLBCL患者获得持续CR、有望临床治愈2。值得欣喜的是,在双抗联合其他治疗、治疗线数前移的相关探索中,例如CD20×CD3双抗在一线联合标准治疗也显示出良好的安全性3。希望这些研究结果能助力一线联合新药,让更多患者在一线扩大临床治愈的机会。

您中心较早参与了双抗相关临床研究,积累了不少临床应用经验。请您分享一下对双抗在疗效和安全性方面的实际感受?

张会来教授:目前我中心有60-70例患者参与了双抗的临床试验,有近10例患者接受了已上市的双抗治疗。在两项格菲妥单抗临床试验中,我中心共入组30多例患者,仅1例患者在前两个周期出现一次2级细胞因子释放综合征(CRS)并应用一次托珠单抗 治疗,均未出现严重的CRS、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)等不良反应,总体安全性较好。

治疗,均未出现严重的CRS、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS)等不良反应,总体安全性较好。

在疗效方面,格菲妥单抗的表现可圈可点,在中国注册研究中CR率高达52%,中位DoCR未达到4;在NP30179研究中,DoCR达26.9个月,超过2年,意味着更多患者有望通过双抗获得长期缓解和更优生存2。

不过,由于真实世界的患者情况更为复杂,应用双抗时仍需警惕不良反应,需要严格按照说明书进行双抗治疗前的预处理,治疗期间密切监测,特别是在前几个周期的治疗中密切观察CRS、ICANS及骨髓抑制等情况,以便及时发现并予以处理。此外,对于特定患者如胸腹水患者可能需特别警惕CRS的发生,累及胃肠道的患者需警惕穿孔的风险等等。只有这样才能更好地、合理有效地使用双抗,让更多DLBCL患者获益。

ASH大会热点:双抗治疗备受关注的临床信号

目前R/R DLBCL领域的治疗武器越来越多,您作为临床医生,在选择治疗时会考虑哪些因素?

李兰芳教授:对于这些治疗武器的选择,需要根据患者的情况,包括年龄、身体状况、基因分型、前线治疗方案等综合考虑。另外,我们也应该充分考虑治疗方案的安全性和患者的经济情况,让患者在可承受范围内得到更好的治疗。

视频中介绍了2023ASH大会上的一项研究,有关前期暴露于苯达莫司汀 对双抗类药物使用的影响,能否请您谈谈为什么会关注这一方面呢?

对双抗类药物使用的影响,能否请您谈谈为什么会关注这一方面呢?

邹德慧教授:苯达莫司汀是淋巴瘤常用的化疗药物,兼具烷化剂和抗代谢的作用,会明显影响患者自身T细胞的数量和功能。因此,如果患者近期使用过苯达莫司汀并且计划进行CAR-T治疗,可能不利于CAR-T细胞的制备和功能,从而影响CAR-T治疗的疗效。

关于苯达莫司汀的洗脱期,目前的研究结论不完全一致。根据ZUMA-2研究,建议在最后一次使用苯达莫司汀后与采集T细胞制备CAR-T的时间间隔至少为6个月5。另一项发布在JCO杂志上的研究显示,在单采前9个月内使用苯达莫司汀可能会对CAR-T治疗结果产生负面影响6。

因此在日常的教育和宣传中,如果患者后续计划CAR-T治疗,建议至少在单采前6-9个月内慎重使用苯达莫司汀和其他核苷类药物。

视频中的研究显示,前期使用苯达莫司汀并不影响后续双抗治疗的疗效和安全性。为何双抗和CAR-T同为T细胞疗法,在前期使用苯达莫司汀的情况下,会展现出如此巨大的影响差异呢?

张会来教授:2023ASH的数据显示,苯达莫司汀没有对双抗整体的疗效和安全性产生负面影响7。但由于苯达莫司汀对CAR-T治疗有一定的影响,临床医生应做好全程管理,对于计划接受CAR-T治疗的患者近期内尽可能避免应用苯达莫司汀。

虽然同为免疫治疗,但双抗属于即用型的抗体,能同时与T细胞和肿瘤细胞结合,使自身T细胞充分杀伤肿瘤细胞,双抗对于T细胞的依赖性不同于CAR-T治疗。不过,如果患者计划接受双抗治疗仍需谨慎应用苯达莫司汀。未来还需要进行扩大样本的长期随访研究,以便更准确地评估苯达莫司汀在双抗或CAR-T治疗中的影响。

邹德慧教授:实际上不单是苯达莫司汀,其他细胞毒治疗也会影响T细胞功能。在这些免疫治疗启动之前,甚至是在一线治疗阶段开始采集并冷冻保存患者自身的T细胞,来满足后续可能的治疗需求。这是一个颇具前瞻性的思路,已在国内外的一些医疗中心或单位得到尝试。

然而,造血干细胞是尚未发育成熟的细胞,有自我更新能力,在长期冷冻复苏后仍能恢复造血功能;但T细胞是终末期细胞,是否可以采取类似的冷冻保存方法仍需进一步的研究来验证。

CAR-T疗法进入临床应用已有多年,但大众对它的印象可能仍被“天价”这一标签所束缚。请您站在患者的视角谈谈您对CAR-T的看法?既往CAR-T治疗失败的患者能接受格菲妥单抗治疗吗?

橙色雨丝:目前CAR-T治疗的可及性尚不足,并且CAR-T治疗后复发的问题也令人头疼,对于CAR-T治疗失败的患者,中位OS可能不足6个月,使得复发后的治疗变得异常棘手8。因此,双抗等更多新型药物的出现具有重要意义。有研究显示,与先前未接受双抗治疗直接进行CAR-T治疗的患者相比,接受双抗再行CAR-T治疗的患者展现出了更高的生存获益趋势9。因此,对于原发耐药或肿瘤负荷较高的患者,双抗治疗可能有助于降低肿瘤负荷,进而提升CAR-T的安全性和疗效。

另一方面,在CAR-T治疗失败后,双抗仍然具有治疗潜力。一项多中心、II期BiCAR研究探索了格菲妥单抗单药在CAR-T治疗后首次复发/进展DLBCL患者中的疗效和安全性,结果显示中位随访9.2个月,患者的中位OS达到了17.6个月,最佳CR率为36.4%8。这一结果表明在几乎没有其他有效挽救手段的情况下,仍有一部分患者通过双抗治疗获得较好的临床结局。

请您结合经验谈谈,临床中CAR-T治疗失败的R/R DLBCL患者多吗?

邹德慧教授:我既往遇到不少CAR-T治疗失败的患者,他们再接受传统治疗的结果令人失望,能接受异基因移植作为挽救治疗的患者很少。我们也尝试了针对其他靶点的CAR-T治疗,比如靶向CD20 CAR-T或双靶点CAR-T疗法,但部分患者因无法等待制备的时间而无法接受其他CAR-T治疗。

既往多项研究显示,双抗在R/R DLBCL中取得了比较好的总缓解率、CR率以及DoCR,并且无论患者之前是否接受过CAR-T治疗,双抗的疗效没有显著差异2,10。因此,基于双抗即用型的特点以及整体疗效和安全性,双抗为CAR-T治疗失败的患者提供了一种非常好的治疗选择。

此外,在CAR-T治疗前有效控制肿瘤,有助于获得理想疗效和安全性。对于高危或复发进展迅速、侵袭性强、肿瘤负荷高的患者,双抗有助于较好地控制肿瘤。我团队近期发表了一项证实ctDNA动态监测对CAR-T治疗的预后价值的前瞻性研究,值得关注的是,在CAR-T治疗后28天ctDNA和PET-CT均为阴性时,超过90%患者实现长期缓解11。相信未来我们会更为精准地识别适合双抗治疗的患者,能够大幅提高社会经济效率、减轻患者的负担。

在R/R DLBCL治疗中,您会如何对移植、双抗以及CAR-T进行排列组合?

张会来教授:移植现阶段还是重要的治疗手段,对于化疗敏感DLBCL患者,移植仍作为标准治疗;对于难治性DLBCL患者,推荐进行基因检测来评估治疗效果,如果存在高危基因突变,可以尝试移植联合CAR-T、双抗联合移植、双抗联合CAR-T等等。对于不适合CAR-T治疗、无法从移植获得理想疗效的患者,可考虑即用型的双抗。

您认为患者和医生在选择具体治疗方案的时候会考虑哪些因素?

橙色雨丝:经济因素、治愈可能性、安全性都是重要的考虑因素。双抗因其治疗的连续性优势,早期即可评估疗效,PET-CT转阴后可大大增强患者信心。

张会来教授:目前中国患者的经济条件参差不齐,所以医生需要思考如何把有限的财力用在刀刃上,考虑患者的经济条件和整体病情。如果患者对化疗敏感,移植是相对经济的选择;但如果患者对化疗难治,则考虑CAR-T或者双抗。未来CAR-T、双抗、抗体偶联药物(ADC)等新药的组合拳有望使患者获得更好的治疗。

您认为双抗在未来DLBCL治疗中将扮演什么样的角色?

李兰芳教授:我认为双抗在未来R/R DLBCL治疗中起到非常重要的作用,通过让患者的自身的免疫细胞杀伤肿瘤细胞,是未来攻克肿瘤的方向。格菲妥单抗和CAR-T治疗作为目前重要的治疗武器,如何有效联合从而发挥更强大的疗效,这将是未来我们探索的重要方向。

信封探秘:彩蛋解密大挑战

格菲妥单抗使用后需要移植巩固吗?

李兰芳教授:移植的本质是大剂量的化疗,格菲妥单抗则属于免疫治疗,我认为在二线格菲妥单抗治疗后还是需要移植来进一步改善生存。

您如何看待 CAR-T与双抗在淋巴瘤治疗中的作用?

张会来教授:未来两者可能会相辅相成、成为更好的联合治疗方案。不过,我们还需要考虑双抗可能带来的免疫耗竭以及对T细胞功能和采集的影响。此外,在CAR-T治疗后出现复发难治的患者,双抗仍然有一定效果,但疗效能否持久、是否需要异基因移植等其他治疗手段来巩固,还需要进一步探索。

双抗治疗后需要进行CAR-T治疗吗?

橙色雨丝:如果患者通过双抗实现了长期缓解,后续可能不需要进行CAR-T治疗。

张会来教授

肿瘤学博士,主任医师,博士研究生导师

天津医科大学肿瘤医院淋巴瘤内科科主任

主要研究方向:恶性淋巴瘤的分子诊断和个体化治疗

国家癌症中心淋巴瘤质控专家委员会委员

中国抗癌协会第九届理事会理事

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会副主任委员

中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会常委

中华医学会肿瘤分会淋巴瘤学组委员

天津市抗癌协会肿瘤临床化疗专委会主任委员

天津市血液病质控中心副主任委员

天津市医师协会血液医师分会副会长

邹德慧 教授

主任医师、硕士研究生导师

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)淋巴瘤诊疗中心主任助理

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会常委

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会主任委员

CSCO自体造血干细胞移植工作组副组长

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会淋巴瘤学组副组长

中国老年医学会血液学分会常委

《中华血液学杂志》通讯编委

研究方向:淋巴系统肿瘤(包括淋巴瘤、多发性骨髓瘤 、急/慢性淋巴细胞白血病等)的临床和转化研究、造血干细胞移植、CAR-T细胞治疗血液系统恶性疾病

、急/慢性淋巴细胞白血病等)的临床和转化研究、造血干细胞移植、CAR-T细胞治疗血液系统恶性疾病

李兰芳 教授

肿瘤学博士

天津市肿瘤医院淋巴瘤科 副主任医师

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会常委

天津市抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会常委

2008年赴美国内布拉斯加大学医学中心进修

2014年赴美国莫菲特癌症中心访问学习

在国内外期刊发表论文数篇

承担及参与多项国家级课题