马军教授&赵东陆教授:CSCO《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》首次发布,指导临床规范化诊治肝损伤

抗肿瘤药物引起的肝损伤是临床常见的不良反应,尤其随着靶向治疗、免疫治疗等新型治疗药物不断取得研究进展并广泛应用于临床,单药及各种联合治疗方案导致肝损伤的报道也逐渐增多。肝损伤可导致抗肿瘤治疗延期、中断,重者甚至发生急性肝衰竭 (ALF)乃至死亡。然而全球范围内尚无专门针对抗肿瘤药物相关肝损伤的诊治指南。为帮助临床医生更好处理患者抗肿瘤治疗期间发生的肝损伤,中国临床肿瘤学会(CSCO)联合肝病科及肿瘤相关多科室专家,共同组织编写了《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》,为肿瘤临床实践提供了更精细、更具体的建议与指导。值此指南发布之际,医脉通特邀哈尔滨血液病肿瘤研究所马军教授和赵东陆教授分享本次指南制定的初衷,探讨抗肿瘤治疗药物相关肝损伤的临床干预要点。

(ALF)乃至死亡。然而全球范围内尚无专门针对抗肿瘤药物相关肝损伤的诊治指南。为帮助临床医生更好处理患者抗肿瘤治疗期间发生的肝损伤,中国临床肿瘤学会(CSCO)联合肝病科及肿瘤相关多科室专家,共同组织编写了《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》,为肿瘤临床实践提供了更精细、更具体的建议与指导。值此指南发布之际,医脉通特邀哈尔滨血液病肿瘤研究所马军教授和赵东陆教授分享本次指南制定的初衷,探讨抗肿瘤治疗药物相关肝损伤的临床干预要点。

指南引领,规范抗肿瘤药物相关肝损伤诊治,优化抗肿瘤治疗整体疗效

Q1:《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》在本次CSCO指南大会上首次发布,也是继肿瘤治疗相关血小板减少、贫血 、静脉血栓等不良反应之后推出的又一部药物安全性相关指南。能否请马军教授谈一谈推动该指南编写的背景和初衷?您预期这本指南将为肿瘤临床诊疗带来什么改变?

、静脉血栓等不良反应之后推出的又一部药物安全性相关指南。能否请马军教授谈一谈推动该指南编写的背景和初衷?您预期这本指南将为肿瘤临床诊疗带来什么改变?

马军教授:近年来随着肿瘤治疗的迅速发展,出现了靶向治疗、免疫治疗、单抗、双抗、细胞疗法等新型抗肿瘤治疗手段。伴随着卓越的临床获益,新型药物所带来的不良反应管理也成为了当前肿瘤临床实践所面临的重大挑战。其中抗肿瘤药物所致肝损伤是我国药物性肝损伤(DILI)的重要病因,越来越受到临床的重视。在此背景下,借鉴国内外指南和共识,编写了《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》1,这是我国第一个涵盖了免疫治疗、靶向治疗、化疗、放疗、细胞药物等抗肿瘤药物治疗所致肝损伤内容的指南,旨在提高临床医生对抗肿瘤药物治疗相关肝损伤的认知和诊疗水平。在诊断方面,指南特别提及了对于抗肿瘤相关DILI的诊断和鉴别诊断的标准,以便于临床医生进行快速诊断。在治疗方面,指南主要推荐的是抗炎保肝治疗。一旦发现肝损伤,需要尽早干预和治疗,让患者肝损伤获得缓解,恢复肝功能,延长生存,实现临床治愈这一更高目标。

识别不同抗肿瘤药物所致肝损伤,做好高风险药物肝损伤的预防和风险管理

Q2:近年来,新型免疫、靶向治疗等广泛应用于临床,能否请赵东陆教授谈一谈与传统化疗药物相比,免疫和靶向抗肿瘤药物所致肝损伤的特点和发生风险有哪些差异?如何做好高风险药物肝损伤的预防和风险管理?

赵东陆教授:不同抗肿瘤药物肝毒性的发生风险和临床表型差异较大,临床医生应了解不同治疗方案的肝毒性的表现,在抗肿瘤治疗期间识别异常指标的变化。《抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南(2024)》指南对不同类型的常见抗肿瘤治疗药物肝毒性风险等级和可能的表现都进行了介绍和梳理1。整体而言,化疗引起的肝毒性在大多数情况下是特异质型,不可预测,受先前存在的肝病、对化疗的敏感性和肝脏与肿瘤的关系的相互影响。免疫检查点抑制剂(ICIs)相应的肝毒性为免疫介导的肝损伤,属于间接型DILI的范畴,确切机制目前尚不清楚,临床表现可能取决于ICIs的类别,发热 是继发于CTLA-4抑制剂的更突出的特征,相关症状也可来自于同时发生的其他脏器毒性,比如结肠炎、甲状腺炎或肺炎。小分子靶向药物如表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKls)相关DILI的临床表现通常无特异性。部分患者有可能出现乏力、易倦、嗜睡、食欲减退、厌油、肝区胀痛以及上腹不适等消化道的症状;胆汁淤积明显的患者可有全身皮肤黄染、大便颜色变浅和皮肤瘙痒等等。因此,对于小分子靶向药物的治疗过程中出现相应非特异性症状的患者,应考虑到药物性肝损伤的可能性。

是继发于CTLA-4抑制剂的更突出的特征,相关症状也可来自于同时发生的其他脏器毒性,比如结肠炎、甲状腺炎或肺炎。小分子靶向药物如表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKls)相关DILI的临床表现通常无特异性。部分患者有可能出现乏力、易倦、嗜睡、食欲减退、厌油、肝区胀痛以及上腹不适等消化道的症状;胆汁淤积明显的患者可有全身皮肤黄染、大便颜色变浅和皮肤瘙痒等等。因此,对于小分子靶向药物的治疗过程中出现相应非特异性症状的患者,应考虑到药物性肝损伤的可能性。

关注抗肿瘤过程中的乙型肝炎病毒 再激活(HBVr)。HBVr是一类需要特殊管理的肝损伤,HBVr发生后可出现伴或不伴有黄疸

再激活(HBVr)。HBVr是一类需要特殊管理的肝损伤,HBVr发生后可出现伴或不伴有黄疸 的丙氨酸

的丙氨酸 氨基转移酶(ALT)水平显著升高,HBV DNA转阳或者是载量较暴露于风险药物前明显的增高,严重者可导致ALF甚至死亡。另外需关注的是,部分新型药物和生物制剂因上市时间较短,暂未形成明确的风险提示,但临床应警惕BTK抑制剂、PI3K抑制剂及其他B淋巴细胞消耗类药物的HBVr的风险。

氨基转移酶(ALT)水平显著升高,HBV DNA转阳或者是载量较暴露于风险药物前明显的增高,严重者可导致ALF甚至死亡。另外需关注的是,部分新型药物和生物制剂因上市时间较短,暂未形成明确的风险提示,但临床应警惕BTK抑制剂、PI3K抑制剂及其他B淋巴细胞消耗类药物的HBVr的风险。

完善治疗前与治疗中的临床监测,谨慎评估高风险人群预防用药的必要性。所有患者在接受化学治疗、靶向或免疫等抗肿瘤药物治疗前、治疗期间和治疗后应接受完整的血清肝脏生物化学检查,评估基线情况并进行定期监测。预防性使用肝损伤药物治疗是否可以降低肿瘤患者DILI的发生,整体的证据有限。因此,原则上不鼓励对所有抗肿瘤患者预防性使用肝损伤药物进行治疗。然而,对于高风险人群、超大剂量使用抗肿瘤药物、前次抗肿瘤治疗出现较严重的肝损伤,在后续的抗肿瘤治疗中又无法调整其治疗方案等特殊情况可考虑预防性使用肝损伤药物进行治疗。目前仅有少数的药物开展了预防DILI的相关研究,双环醇 的预防性研究表明,对于合并基础肝病、高龄、既往化疗出现过肝损伤以及恶性血液病应用大剂量阿糖胞苷

的预防性研究表明,对于合并基础肝病、高龄、既往化疗出现过肝损伤以及恶性血液病应用大剂量阿糖胞苷 化疗的患者,预防性应用双环醇能够明显降低DILI的发生率及严重程度,保证化疗的顺利进行2-5;也有研究提示,预防性应用异甘草酸镁注射液

化疗的患者,预防性应用双环醇能够明显降低DILI的发生率及严重程度,保证化疗的顺利进行2-5;也有研究提示,预防性应用异甘草酸镁注射液 可明显降低含铂类、环磷酰胺

可明显降低含铂类、环磷酰胺 和吉西他滨

和吉西他滨 等药物化疗性肝损伤的发生率及严重程度6。

等药物化疗性肝损伤的发生率及严重程度6。

建立多学科管理模式,合理选择肝损伤治疗药物,调整抗肿瘤治疗方案

Q3:在DILI发生后,停药和针对肝损伤使用治疗药物是重要的临床应对措施。关于肝损伤治疗药物的选择,肿瘤科医生在发生DILI患者的治疗、管理中的职能以及DILI诊疗实践中需要关注的问题等方面,能否请马军教授和赵东陆教授分别谈谈相关的临床经验?

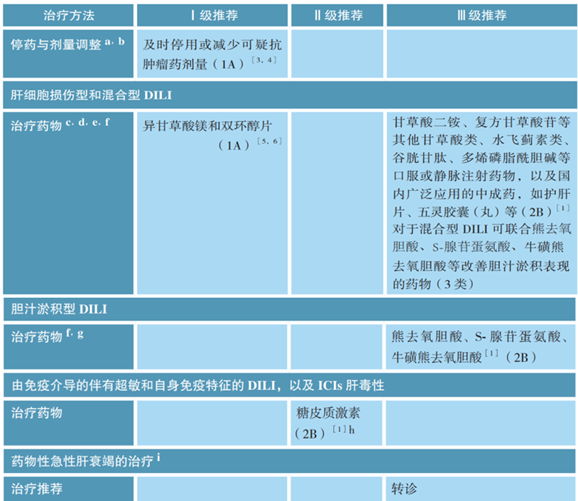

马军教授:基于肝损伤的类型合理选择肝损伤的治疗药物非常重要,一般出现肝损伤的时候,临床医生会请肝病专科医生进行会诊,但肿瘤科医生和血液科医生应有早期发现的概念。对于肝细胞损伤型和混合型DILI,根据注册的随机对照研究,一般进行综合性治疗,比如指南推荐的抗炎保肝药物如异甘草酸镁和双环醇(图1)。此外,中国是乙肝大国,免疫治疗药物、细胞毒性化疗药物、抗 CD20 单抗引起的HBVr导致的肝坏死可能需要进行肝移植 来治疗。因此临床需要特别注意,对于乙肝表面抗原阳性的或既往得过乙肝的患者,提前应用抗病毒药物,然后再进行抗肿瘤药物治疗。

来治疗。因此临床需要特别注意,对于乙肝表面抗原阳性的或既往得过乙肝的患者,提前应用抗病毒药物,然后再进行抗肿瘤药物治疗。

图1. 停药和肝损伤治疗药物的选择

总之,肝损伤的过程非常复杂,治疗原则以抗炎、退黄、保肝为主,双环醇、水飞蓟素 ,还有包括谷胱甘肽

,还有包括谷胱甘肽 在内的口服或静脉注射药物可以应用,对于肝衰竭患者,需要邀请肝病专科医生会诊。希望肿瘤科和血液科医生按照《2024年抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南》进行规范化诊治,尽可能降低患者肝损伤的发病程度,让患者获得更好的生存曲线和长期生存。

在内的口服或静脉注射药物可以应用,对于肝衰竭患者,需要邀请肝病专科医生会诊。希望肿瘤科和血液科医生按照《2024年抗肿瘤药物相关肝损伤诊疗指南》进行规范化诊治,尽可能降低患者肝损伤的发病程度,让患者获得更好的生存曲线和长期生存。

赵东陆教授:评估肝损伤严重程度,掌握停药与重启治疗的时机。在出现急性DILI时,及时停用可疑肝损伤药物,尽量避免再次使用可疑或同类的药物,是针对肝损伤病因的最主要的措施。对于无基础肝脏疾病等风险因素,使用已知肝毒性较小的抗肿瘤药物的患者,如果用药后仅出现血清ALT轻度增高,其峰值<5倍正常上限的无症状患者,且总胆红素水平正常,可在密切监测下继续或减量使用抗肿瘤药物,必要时可考虑使用一种针对性的肝损伤药物进行治疗,如异甘草酸镁和双环醇均被证实可有效降低急性DILI患者的ALT和天门冬氨酸 氨基转移酶(AST)水平,促进ALT、AST复常,以及肝损伤的恢复7,8。但如果抗肿瘤药物治疗导致了严重的肝损伤,尤其是伴有黄疸,则重启原方案治疗时再次用药导致严重肝损伤甚至ALF的风险增高,应严格避免药物再激发,重启治疗应换用其他肝毒性较小的方案。

氨基转移酶(AST)水平,促进ALT、AST复常,以及肝损伤的恢复7,8。但如果抗肿瘤药物治疗导致了严重的肝损伤,尤其是伴有黄疸,则重启原方案治疗时再次用药导致严重肝损伤甚至ALF的风险增高,应严格避免药物再激发,重启治疗应换用其他肝毒性较小的方案。

再者,发挥专科优势,建立肿瘤多学科管理模式,必要时邀请肝病专科医生协助评估诊治。对疑似或出现抗肿瘤药物相关DILI的患者,鉴于承担肿瘤治疗的不同医疗机构学科设置、医疗条件和人员配置等软硬件条件差异较大,当遇到难以诊断或鉴别的疑似DILI患者,存在肝损伤较多潜在病因或伴有基础肝病患者,慢性或特殊表型DILI患者,3级以上严重肝损伤的患者,或者其他无法承担疑似DILI患者诊治的情况时,应建议转诊或邀请肝病专科专家协助诊断和治疗,同时肿瘤科医生应发挥专科优势,完善评估患者整体状态,优化后续监测及抗肿瘤治疗方案。另外,在临床工作中需要加强患者教育,提高患者对于DILI的重视,定期进行监测,避免出现过度的肝损伤而影响后续的治疗。