【宜路共话MZL】邱录贵教授、易树华教授:MZL规范诊疗之诊断那些事

边缘区淋巴瘤(MZL)是常见的B细胞非霍奇金淋巴瘤 (NHL),约占所有NHL的10%1,其发病率随年龄呈指数增长2。MZL包括3种类型,分别是黏膜相关淋巴组织(MALT)结外MZL、结内MZL和脾MZL。其中MALT型结外MZL占比最高,而原发胃的MZL最为常见1。鉴于MZL缺乏诊断性生物标志物2,以及病理诊断需要排他诊断的现状下3,为进一步规范临床诊疗,医脉通诚邀中国医学科学院血液病医院邱录贵教授和易树华教授从MZL临床表现、诊断与鉴别诊断、治疗策略等方面展开解读。

(NHL),约占所有NHL的10%1,其发病率随年龄呈指数增长2。MZL包括3种类型,分别是黏膜相关淋巴组织(MALT)结外MZL、结内MZL和脾MZL。其中MALT型结外MZL占比最高,而原发胃的MZL最为常见1。鉴于MZL缺乏诊断性生物标志物2,以及病理诊断需要排他诊断的现状下3,为进一步规范临床诊疗,医脉通诚邀中国医学科学院血液病医院邱录贵教授和易树华教授从MZL临床表现、诊断与鉴别诊断、治疗策略等方面展开解读。

MZL概述:流行病学与临床表现

MZL是起源于边缘区的B细胞淋巴瘤,属于惰性淋巴瘤,按照原发部位的不同,分为3种亚型。据报道,美国MZL的年龄标准化发病率为19.6例/100万人年;其中9%为脾MZL,30%为结内MZL,61%为结外MZL4。MZL病理学形态上常表现为小的淋巴细胞克隆性增生3,而不同亚型的好发部位和临床表现不同:

MALT结外MZL:胃肠道是该亚型最常见的原发部位。胃原发MALT淋巴瘤的症状包括消化不良、返酸、腹痛和体重减轻等,B症状不常见,胃镜 下可表现为胃黏膜红斑、糜烂和溃疡等。非胃原发MALT淋巴瘤呈现惰性进程,预后与胃原发MALT淋巴瘤近似。常见的发病部位包括唾液腺、肺、头颈部、眼附属器、皮肤、甲状腺和乳腺等。

下可表现为胃黏膜红斑、糜烂和溃疡等。非胃原发MALT淋巴瘤呈现惰性进程,预后与胃原发MALT淋巴瘤近似。常见的发病部位包括唾液腺、肺、头颈部、眼附属器、皮肤、甲状腺和乳腺等。

结内MZL:主要累及淋巴结,偶可累及骨髓和外周血。大部分患者表现为无痛性多发淋巴结肿大。

脾MZL:常累及脾、脾门淋巴结,也常累及骨髓、外周血和肝脏。主要表现为脾大 ,可伴有自身免疫性血小板减少、贫血

,可伴有自身免疫性血小板减少、贫血 ,外周血中可见毛细胞3。

,外周血中可见毛细胞3。

见微知著:MZL诊断相关检查

MZL的诊断需结合临床表现、实验室检查、影像学检查和病理学检查结果等。应完成的实验室检查包括血常规 、肝肾功能、乳酸脱氢酶(LDH)、β2微球蛋白、红细胞沉降率、乙型肝炎病毒

、肝肾功能、乳酸脱氢酶(LDH)、β2微球蛋白、红细胞沉降率、乙型肝炎病毒 (HBV)、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒检测等。对原发胃的MALT型结外MZL,应常规进行幽门螺杆菌(Hp)检查。常用的影像学检查方法包括CT、磁共振(MRI)、正电子发射计算机体层成像(PET-CT)、超声和内镜等。最新版CSCO指南中I级推荐全身增强CT和内镜(原发胃MALT淋巴瘤)1。其病理诊断需进行组织形态检查、免疫学检查、细胞遗传学检查及分子生物学检查。MZL典型免疫表型是CD5-、CD10-、CD20+、CD21-+、CD23-+、CD43-+、cyclin D1-和MNDA-+,伴有显著浆细胞

(HBV)、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒检测等。对原发胃的MALT型结外MZL,应常规进行幽门螺杆菌(Hp)检查。常用的影像学检查方法包括CT、磁共振(MRI)、正电子发射计算机体层成像(PET-CT)、超声和内镜等。最新版CSCO指南中I级推荐全身增强CT和内镜(原发胃MALT淋巴瘤)1。其病理诊断需进行组织形态检查、免疫学检查、细胞遗传学检查及分子生物学检查。MZL典型免疫表型是CD5-、CD10-、CD20+、CD21-+、CD23-+、CD43-+、cyclin D1-和MNDA-+,伴有显著浆细胞 性分化的病例有κ/λ限制性表达1。

性分化的病例有κ/λ限制性表达1。

剖幽析微:MZL的诊断标准与鉴别诊断

MZL的诊断以病理学为金标准,病理学诊断应在有经验的病理实验室进行,标准参照2022版的WHO淋巴肿瘤分类,所有病理标本应常规进行IHC的检测,如条件允许也应进行流式细胞的检测。部分MALT淋巴瘤可出现t(11;18),预示疾病晚期和抗Hp疗效欠佳,可通过PCR或FISH的方法进行检测1。脾脏MZL的确诊依赖于脾组织学检查,但脾切除术并不常用于治疗,因此需要使用血液和骨髓结果来间接确立脾肿大患者脾MZL的诊断。但在某些情况下,即使经过广泛的病理学检查(包括细胞遗传学和分子学结果),也无法根据骨髓组织学特征确诊脾MZL2。

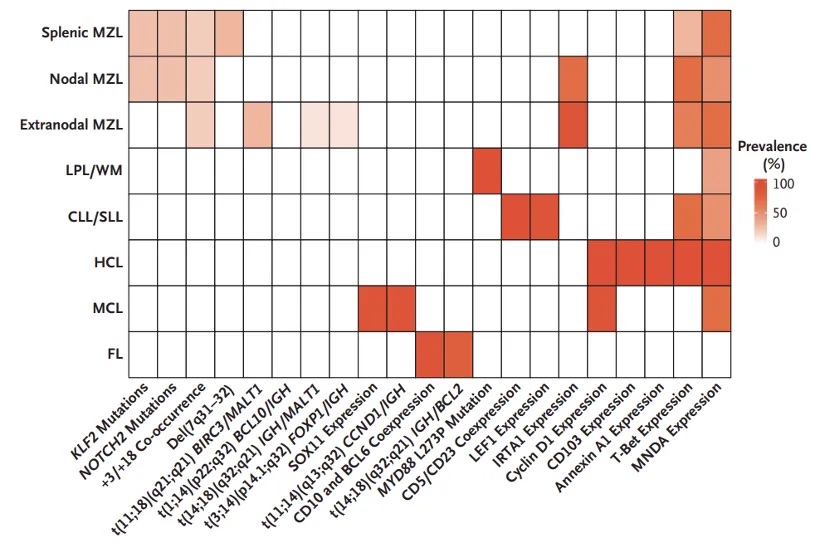

MZL的病理诊断更多的是一种排除法,免疫标志物无特异性3,易与其他惰性B细胞淋巴瘤混淆2,需在排除其他类型的小B细胞淋巴瘤后方可诊断,故而MZL的鉴别诊断尤为重要,只有经过详细的病理检查 并综合临床、形态学、表型、细胞遗传学和分子学特征,方能确诊MZL(图1)2,其鉴别诊断主要取决于IHC结果5。对于脾MZL,可检测-7q+、3q等染色体

并综合临床、形态学、表型、细胞遗传学和分子学特征,方能确诊MZL(图1)2,其鉴别诊断主要取决于IHC结果5。对于脾MZL,可检测-7q+、3q等染色体 异常或NOTCH2、KLF2等基因突变。此外,还可以通过检测MYD88突变和淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症(LPL/WM)鉴别,以及检测BRAF突变与毛细胞白血病

异常或NOTCH2、KLF2等基因突变。此外,还可以通过检测MYD88突变和淋巴浆细胞淋巴瘤/华氏巨球蛋白血症(LPL/WM)鉴别,以及检测BRAF突变与毛细胞白血病 进行鉴别1。

进行鉴别1。

图1 MZL与其他小B细胞淋巴瘤的鉴别诊断

分期施治:MZL的治疗指征

MZL的治疗策略应参考原发部位和疾病分期。目前淋巴瘤标准的分期系统是Lugano分期,但对于MZL通常适用于非胃或结内MZL。胃肠MZL通常采用Ann Arbor分期系统的Lugano改良版或胃肠淋巴瘤的TNM分期(巴黎分期),而脾MZL通常为脾单发,通过脾切除进行诊断和分期1。

抗Hp治疗是早期胃MALT淋巴瘤的首选治疗方式。对于原发胃以外部位的Ⅰ/Ⅱ期结外MZL和结内MZL,放疗是常用的治疗手段,部分不适合的患者可以考虑利妥昔单抗 单药治疗。对于脾MZL,脾切除术既是诊断也是治疗手段,对于未经脾切除术的MZL患者,如果HCV阳性,可以考虑行抗HCV治疗。对于Ⅲ/Ⅳ期或者经局部放疗失败的MZL,如果没有B症状、出血

单药治疗。对于脾MZL,脾切除术既是诊断也是治疗手段,对于未经脾切除术的MZL患者,如果HCV阳性,可以考虑行抗HCV治疗。对于Ⅲ/Ⅳ期或者经局部放疗失败的MZL,如果没有B症状、出血 、血细胞减少、大包块或肿瘤快速进展等情况,可以参照惰性淋巴瘤的治疗原则给予等待观察。如果有上述情况,以利妥昔单抗为基础的免疫化疗或chemofree方案是常用的治疗模式,但目前缺乏最佳的治疗方案1。

、血细胞减少、大包块或肿瘤快速进展等情况,可以参照惰性淋巴瘤的治疗原则给予等待观察。如果有上述情况,以利妥昔单抗为基础的免疫化疗或chemofree方案是常用的治疗模式,但目前缺乏最佳的治疗方案1。

“靶”握先机:无化疗方案引领MZL治疗新方向

随着新药的研发,BTK抑制剂等新型靶向药物为MZL患者带来了新的治疗选择。一项评估奥布替尼 治疗经治MZL患者疗效及安全性的Ⅱ期研究结果显示6,中位随访24.3个月,90例MZL患者IRC评估的ORR为58.9%,中位缓解持续时间为34.3个月,中位无进展生存期(PFS)尚未达到,24个月PFS率为75.8%,且耐受性良好。基于该项研究,2023年4月,奥布替尼获得中国国家药品监督管理局批准7,用于治疗既往至少接受过一种治疗的MZL患者,同时也使其成为目前国内唯一获批MZL适应症的BTK抑制剂。近期发布的2024版《中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南》也将奥布替尼纳入晚期有症状MZL二线治疗的I级推荐,填补了MZL后线治疗的长期空白。

治疗经治MZL患者疗效及安全性的Ⅱ期研究结果显示6,中位随访24.3个月,90例MZL患者IRC评估的ORR为58.9%,中位缓解持续时间为34.3个月,中位无进展生存期(PFS)尚未达到,24个月PFS率为75.8%,且耐受性良好。基于该项研究,2023年4月,奥布替尼获得中国国家药品监督管理局批准7,用于治疗既往至少接受过一种治疗的MZL患者,同时也使其成为目前国内唯一获批MZL适应症的BTK抑制剂。近期发布的2024版《中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南》也将奥布替尼纳入晚期有症状MZL二线治疗的I级推荐,填补了MZL后线治疗的长期空白。

由于目前MZL一线系统治疗尚无标准方案,主要为基于利妥昔单抗的免疫化疗或者chemofree方案。虽然MZL总体生存率好,但患者往往复发,并可能复发数次。因此,对于MZL治疗保留足够的器官功能和避免过度毒性非常重要和必要。故而探索高效、低毒的无化疗方案尤为重要。在MZL后线治疗中获得高度认可后,BTKi的治疗应用也在不断向前线推进。

一项奥布替尼联合利妥昔单抗一线治疗MZL的研究结果显示8,中位随访13.0个月,10例患者的最佳缓解率达90%,未观察到严重不良事件及BTKi脱靶相关不良事件,该联合方案在初治MZL中表现出令人鼓舞的抗肿瘤活性和良好的安全性。未来,在MZL等惰性淋巴瘤领域,奥布替尼等靶向治疗药物的不断发展有望引领其无化疗新格局,值得持续探索。

总结

明确诊断是精准治疗方案制定的基础,也是治疗成功的关键。新型靶向药物奥布替尼在MZL的治疗中展现出有前景的疗效和安全性,其针对MZL的适应症也已纳入到国家医保基准目录,未来可期。高效、低毒的无化疗方案是未来MZL治疗的探索方向,期待更多研究结果披露,以期为更多患者带来生存获益的同时具有更优的生活质量。

邱录贵 教授

主任医师、博士生导师

中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任

国务院政府特殊津贴专家、国家卫健委突出贡献中青年专家

国际骨髓瘤学会(IMS)委员

国际骨髓瘤工作组( IMWG)专家委员会委员

《Blood Advances》杂志编委

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委会主任委员

中国临床肿瘤学会骨髓瘤主任委员

天津市抗癌协会第六届理事会副理事长

《中华血液学杂志》等6种核心期刊编委

完成国家科技支撑计划重点项目、国家自然重点项目等基金项目30余项

发表论文近600篇,其中SCI论文160余篇;主编专著6部;获国家发明专利6项;获省部级成果一等奖2项

易树华 教授

医学博士,主任医师,博士研究生导师

中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)

国家血液统疾病临床医学研究中心

惰性淋巴瘤研究中心

淋巴肿瘤诊疗中心二病区主任

中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会第六届委员、学术秘书

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委员会首届常务委员兼秘书长

中国华氏巨球蛋白血症工作组组长

中国滤泡性淋巴瘤工作组副组长

中国免疫学会血液免疫分会委员

中国实验血液学会血液免疫学组委员

天津市抗癌协会血液肿瘤专业委员会候任主任委员

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

天津市医疗健康学会血液学专委会第一届委员

天津市血液与再生医学会理事

天津市中西医结合学会专业委员会青委员

执笔撰写多个淋巴瘤诊治指南与专家共识

国际华氏巨球蛋白血症专家共识起草专家

《中国肿瘤临床》、《白血病・淋巴瘤》、《Blood and Genomics》杂志编委