张曦教授|聚焦生活质量,提升患者福祉——芦可替尼解锁cGVHD治疗新维度

移植物抗宿主病(GVHD)是异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)术后的主要并发症。接受allo-HSCT的患者中,35%-70%患者可能发生慢性GVHD(cGVHD)1。cGVHD发生机制复杂,临床表现多样,可累及全身任何一个或多个器官,包括皮肤、毛发 、指甲、口腔、肝脏、眼睛、胃肠道、生殖器、关节筋膜或骨关节等。此外,cGVHD个体差异大,病程迁延持久,如不规范诊治,轻则影响患者生活质量,重则影响远期生存2。目前,激素仍是cGVHD的一线治疗药物,但约30%-70%的cGVHD患者会发展为激素难治性(SR)cGVHD3。

、指甲、口腔、肝脏、眼睛、胃肠道、生殖器、关节筋膜或骨关节等。此外,cGVHD个体差异大,病程迁延持久,如不规范诊治,轻则影响患者生活质量,重则影响远期生存2。目前,激素仍是cGVHD的一线治疗药物,但约30%-70%的cGVHD患者会发展为激素难治性(SR)cGVHD3。

近日,芦可替尼 经国家药品监督管理局(NMPA)批准用于治疗对糖皮质激素

经国家药品监督管理局(NMPA)批准用于治疗对糖皮质激素 或其他系统治疗应答不充分的≥12岁cGVHD患者。医脉通特邀陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)张曦教授谈谈目前cGVHD患者的生存现状以及芦可替尼在改善患者生活质量方面的应用前景。

或其他系统治疗应答不充分的≥12岁cGVHD患者。医脉通特邀陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)张曦教授谈谈目前cGVHD患者的生存现状以及芦可替尼在改善患者生活质量方面的应用前景。

cGVHD患者生活质量受损,减轻疾病负担迫在眉睫

Allo-HSCT可显著改善患者的早期死亡率,在恶性和非恶性血液疾病中的应用逐年增加,但中重度cGVHD仍为临床上广泛应用allo-HSCT的主要限制因素。cGVHD通常会累及患者多个器官或身体部位,比如累及皮肤,可能导致色素沉着、增厚或剥落,还会引起瘙痒,干扰正常睡眠,甚至可能引发皮肤破溃,不仅给患者带来身体上的困扰,也会造成心理上的巨大压力;比如累及胃肠道,严重者会出现吞咽困难 、反复腹泻

、反复腹泻 甚至便血等症状,大大降低了患者的生活质量。在cGVHD患者的管理中,患者报告结局(PRO)具有越来越重要的临床意义。PRO为直接来自患者报告的自身健康状况、功能状态及治疗感受等方面的信息4,从患者角度反映了对健康的主观认知5。患者报告的生活质量与cGVHD的严重度密切相关,患有皮肤、胃肠道和肺部cGVHD的人群,可能会产生更差的身心结果6。因此,控制症状和改善生活质量均为cGVHD患者的治疗目标之一。

甚至便血等症状,大大降低了患者的生活质量。在cGVHD患者的管理中,患者报告结局(PRO)具有越来越重要的临床意义。PRO为直接来自患者报告的自身健康状况、功能状态及治疗感受等方面的信息4,从患者角度反映了对健康的主观认知5。患者报告的生活质量与cGVHD的严重度密切相关,患有皮肤、胃肠道和肺部cGVHD的人群,可能会产生更差的身心结果6。因此,控制症状和改善生活质量均为cGVHD患者的治疗目标之一。

然而,在临床实践中,较少使用患者报告结果评估(PROM)工具来常规评估患者的观点7,8。目前,常用的PROM工具包括SF-36问卷调查、李氏量表(LSS)等。基于此,张曦教授团队开展了一项横断面研究9,采用症状评估量表(LSS量表)和生活质量评估量表(SF-36、EQ-5D-5L)分析了140例cGVHD患者的PRO数据。研究显示,LSS症状负荷评估中,症状负担由重到轻依次为(均值[中位数;范围])眼睛(20.48[23.75;0-100])、心理(16.13[17;0-83.33])、口腔(13.66[20.55;0-100])。SF-36生活质量评估中,生活质量由差到好依次为(均值±标准差)RP(36.07±11.13)、SF(36.1±10.68)、RE(38.36±11.88)。所有亚项得分从轻度GVHD到重度GVHD均依次降低,且轻、重度患者间各项差异具有统计学意义(p<0.05)。EQ-5D-5L生活质量评估中,患者的效用指数均值为0.764±0.173,低于我国一般人口常模(1.000)。整体而言,cGvHD患者(包括轻度)眼睛、心理和口腔症状负担重,生活质量较正常人群受损。并且,cGVHD越重,患者的症状负担越大,生活质量越差。其中,总体症状负荷、眼睛严重程度和口腔症状负荷是影响生活质量的重要因素,故推荐LSS量表作为患者整体症状负担的评估工具,但具体症状及具体领域的生活质量评估仍有待进一步优化。因此,对于cGVHD患者,临床上应重视PRO,并考虑应用PROM工具促进患者的更好护理,为cGVHD临床实践和研究带来更多益处。

*RP:生理职能、SF:社会功能、RE:情感职能

提升cGVHD患者生活质量,REACH3研究芦可替尼优势尽显

REACH3是一项随机、开放标签、多中心III期研究10,纳入了329例≥12岁既往接受过allo-HSCT且伴有中/重度糖皮质激素难治性或依赖性cGVHD患者。该研究的主要终点为第24周患者的总体缓解率(ORR),两个关键性次要终点为第24周患者的无失败生存期(FFS)和改良的LSS(mLSS)缓解率(该评分以0-100分衡量cGVHD患者的症状,分数越高,表明患者症状越严重)。

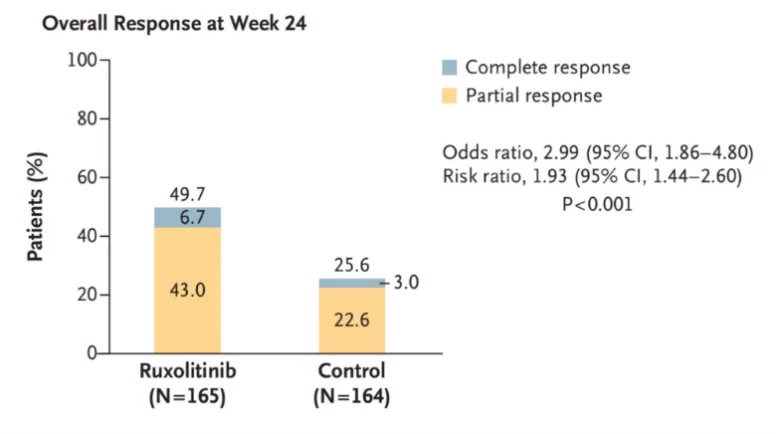

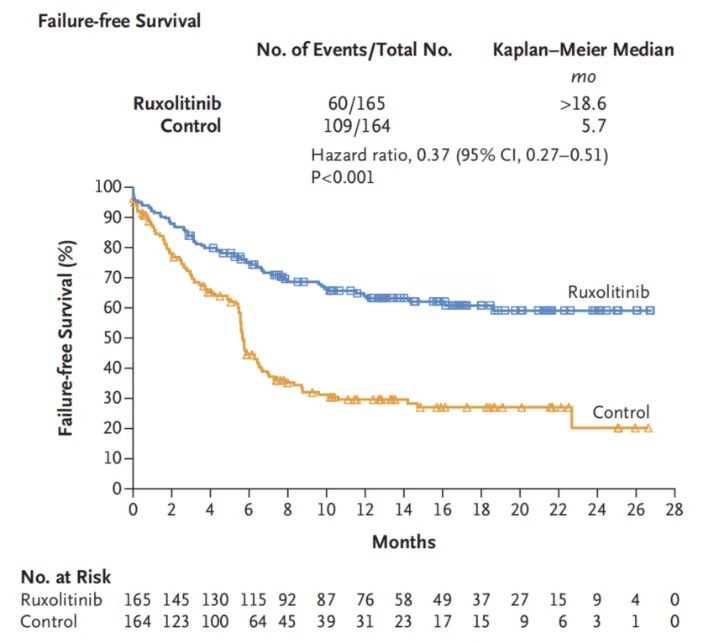

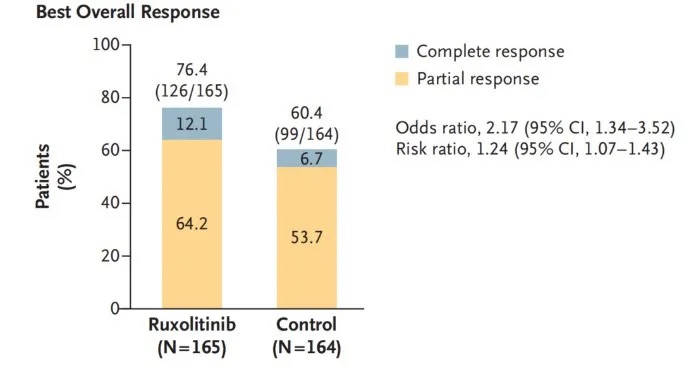

研究显示,第24周,芦可替尼组患者的ORR高于对照组,并且芦可替尼组患者的FFS更长(P<0.001;图1,2)。芦可替尼组患者的最佳ORR为76.4%(图3)。两组均未观察到新的安全事件。cGVHD临床研究还需关注各靶器官的缓解,本次研究评估了芦可替尼对于各靶器官的ORR结果,其中,皮肤、肺部、肝脏及眼睛等受累部位的缓解优势尤为突出。

图1 第24周两组ORR

图2 两组FFS

图3 两组最佳ORR

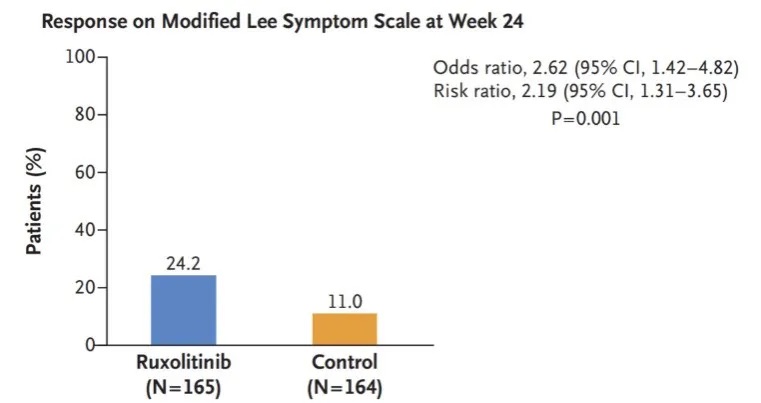

此外,该研究提示芦可替尼在改善患者生活质量,减轻患者症状方面也展现出良好的效果。第24周,芦可替尼组mLSS缓解率高于对照组(24.2% vs. 11.0%;P=0.001;图4)。根据cGVHD患者特有的mLSS结果,接受芦可替尼治疗的患者疾病症状减轻程度更大。72.6%接受芦可替尼治疗的患者无症状(28.6%)或仅有轻微症状(44%)。由此可见,芦可替尼在改善cGVHD患者生活质量方面也具有一定优势。

图4 第24周两组mLSS缓解率

整体而言,REACH3研究显示,芦可替尼不仅能够提高SR-cGVHD患者的ORR、延长FFS,还能缓解患者疾病症状,提高生活质量。该研究结果亦证明,芦可替尼的疗效优于常规二线治疗方案,是SR-cGVHD患者有效且安全的治疗选择。

专家点评

张曦教授:GVHD发病率高,累及范围广,病情迁延不愈,严重影响了患者的生活质量,甚至危及生命11。近年来,各类新型药物层出不穷,GVHD患者的疗效有所提升,但临床实践中,除疗效外,还需兼顾患者的生活质量。cGVHD作为一种长期且影响广泛的疾病,经常导致皮肤硬化、关节功能障碍、消化系统问题等一系列症状,严重影响患者的日常生活和心理健康。因此,根据PRO数据评估cGVHD患者的症状负荷,对于改善生活质量十分关键。

我中心开展的一项横断面研究9采用PROM工具如分析并评估了cGVHD患者的PRO数据。研究发现,总体症状负荷、眼睛受累程度分别显著影响患者躯体、心理生活质量,口腔相关症状负荷、关节/筋膜严重程度等显著影响患者健康效应指数。这项研究首次展示了我国cGVHD患者生活质量的详细数据,并推荐LSS量表作为患者症状负荷的评估工具。未来,cGVHD患者的临床治疗策略不仅要追求疗效指标的改善,还要致力于减轻患者痛苦,恢复或维持其身体功能,使患者尽可能拥有更高的生活质量。

芦可替尼作为一种选择性JAK(JAK1/JAK2)抑制剂,是目前国内唯一获批急/慢性SR-GVHD适应症的药物。REACH3研究结果显示,芦可替尼可改善SR-cGVHD患者的生活质量,并提高患者的总体缓解率、FFS和症状缓解率。本次芦可替尼新适应症的获批对于cGVHD患者治疗方案的选择至关重要,期待未来芦可替尼能够为cGVHD患者带来更多临床获益,改善更多患者的生活质量。

专家简介

张曦 教授

主任医师、教授,博士(后)导师

长江学者特聘教授

陆军军医大学新桥医院血液病医学中心主任

中国人民解放军血液病中心主任

中华医学会血液学分会常务委员、造血干细胞应用学组副组长

中国抗癌协会血液肿瘤专委会副主任委员

中国医师协会血液科医师分会常务委员

中国血液病专科联盟副理事长

中国病理生理学会实验血液学专委会常务委员

Blood & Genomics杂志主编

主持国家、省部级课题46项;SCI论文130篇;主编/副主编5部

第一完成人获国家科技进步二等奖1项,中华医学科技一等奖和重庆市科技进步一等奖3项

执笔行业指南10项,参编30项;获国家发明专利45项

获中国肿瘤青年科学家奖、陆军优秀科技人员标兵

重庆市首席专家工作室和重庆市创新群体领衔专家

重庆市首席医学专家、重庆市科技创新领军人才

天府学者特聘专家、全军拔尖人才、首批陆军科技英才

The Lancet,JCO、Blood、JHO,Leukemia,Lancet Haematology,Science Bulletin、CMJ等杂志编委和审稿专家