Post-STARGLO新光荟|引光慧炬,愈鉴新程:中外聚焦R/R DLBCL治疗,STARGLO研究引领双抗新时代

引光慧炬,愈鉴新程。目前,在复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(R/R DLBCL)二线治疗中,适合强化疗和自体造血干细胞移植(ASCT)的患者有限,临床上亟需更多有效可及的治疗选择。近期,作为在“不适合移植”的R/R DLBCL患者人群中,全球首个达到总生存期(OS)主要研究终点的III期、头对头、随机对照临床研究STARGLO在2024年EHA年会上重磅发布,正在为DLBCL二线治疗带来希望之光。本期「Post-STARGLO新光荟」汇聚了国内外顶尖血液病专家,由中国医学科学院血液病医院易树华教授担任主持人,携手格菲妥单抗全球注册研究Leading PI澳大利亚墨尔本彼德·麦卡伦癌症中心Michael Dickinson教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院王黎教授以及江苏省人民医院范磊教授,共同探讨R/R DLBCL二线治疗格局以及CD20×CD3双抗格菲妥单抗的治疗潜力,以期为国内医生带来新的启示,共同推动我国血液肿瘤治疗领域的进步。

易树华教授:近期,STARGLO研究结果在EHA会议上作为最新突破性口头报告公布,引起了广泛关注。您认为这项研究有哪些亮点使其能够获得如此高的认可?请您解读一下该研究的疗效和安全性数据。

Michael Dickinson教授:正如我们所知,复发的DLBCL预后较差。为了实现治愈,我们传统的治疗方法是进行ASCT,但只有少数患者适合ASCT并且有条件进行ASCT。此外,CAR-T疗法并非普遍适用于首次复发的DLBCL患者。

STARGLO研究是一项全球III期随机对照研究,共入组274例R/R DLBCL患者,并随机分配到接受利妥昔单抗联合吉西他滨、奥沙利铂(R-GemOx,n=91)或格菲妥单抗联合GemOx(Glofit-GemOx,n=183)组[1]。OS作为关键的研究终点,也是目前衡量治疗效果的金标准。

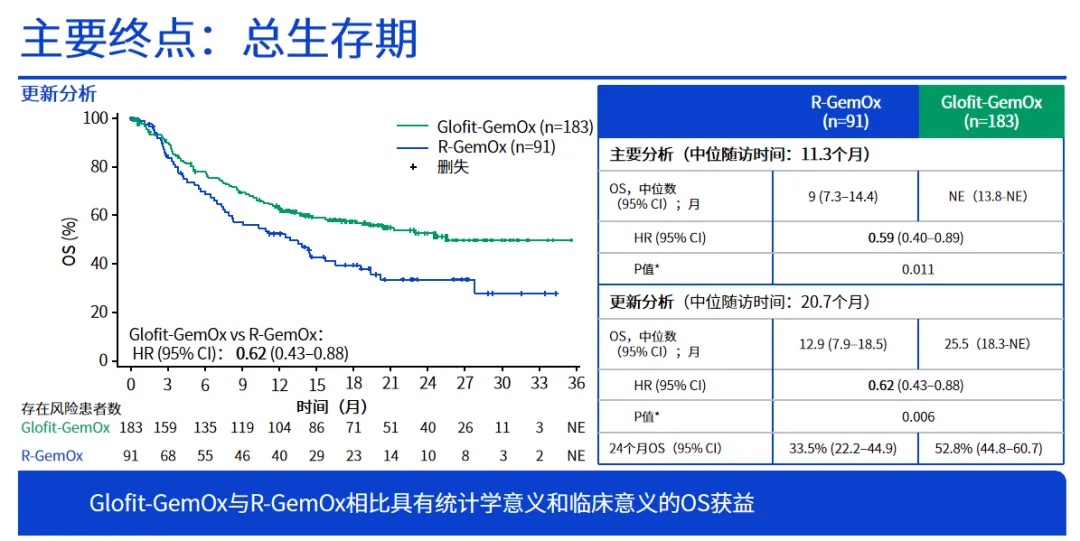

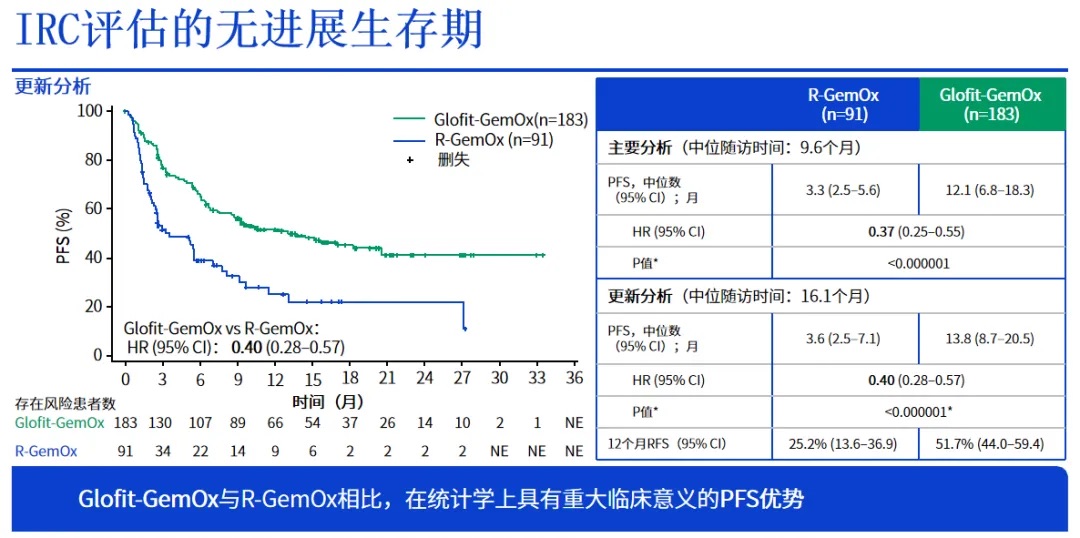

研究结果令人鼓舞,相较于R-GemOx,Glofit-GemOx组的OS几乎实现了翻倍(中位OS分别为25.5 vs 12.9 个月;HR 0.62),并且没有发现新的安全性信号。值得注意的是,Glofit-GemOx组更多患者完成了计划的12个周期治疗,其无进展生存期(PFS)延长了近3倍(中位PFS分别为13.8 vs 3.6个月;HR 0.40)[1]。在安全性方面,发热性中性粒细胞减少症的发生率低至3.3%,细胞因子释放综合征(CRS)可预估、可控,未出现其他意外的毒性[1]。不过,Glofit-GemOx组的感染率较高,但这可能是因为患者的生存时间更长,并在无疾病进展的情况下继续接受治疗。我认为这些研究结果将改变全球DLBCL领域的临床实践。

图1 STARGLO研究OS结果

图2 STARGLO研究PFS结果

易树华教授:STARGLO研究探索了Glofit-GemOx对不适合ASCT的R/R DLBCL患者的疗效和安全性。这部分患者多因自身条件或对挽救治疗无效而不适合二线标准治疗,即ASCT,尚无其他二线标准治疗可代替。请您谈谈这部分患者的治疗现状如何?

王黎教授:既往开展的SCHOLAR-1研究、REAL-TREND研究等均显示,对于一线治疗失败、二线无法耐受强化疗和ASCT的患者,使用常规化疗方案的缓解率只有约30%,2年OS率仅有16%[2,3]。这部分患者由于二线治疗无法达到缓解,后续治疗选择也越来越少。STARGLO研究显示,Glofit-GemOx带来了更优的总缓解率(68.3 vs 40.7%)和CR率(58.5 vs 25.3%)[1],使更多患者的状态改善,有机会接受更多后续治疗,增加在二线治愈的机会。

易树华教授:在STARGLO研究中格菲妥单抗联合化疗在OS、PFS、CR率方面均显著获益,且安全性可控。该研究成果将会如何影响目前R/R DLBCL二线治疗的临床实践?

范磊教授:目前对于R/R DLBCL患者,尤其是年老体弱、不适合ASCT的患者治疗选择较少。既往回顾性分析显示,这些患者的总体预后差,中位OS不足6个月[3]。因此,亟需优化这类患者的治疗。

STARGLO研究正是解决了目前这类不耐受强化疗方案患者的预后不佳问题,无论是ORR、CR率还是关键的OS、PFS均有提升,尽管这些患者身体状况较差,STARGLO研究并未出现新的安全性信号[1]。相信该研究将很快改变临床指南对于R/R DLBCL的二线治疗推荐,以指导临床实践。

易树华教授:值得注意的是,Glofit-GemOx是即用型方案,可为亟需开启二线治疗的R/R DLBCL患者提供现成的疗法。那么,在临床治疗中,您认为选择Glofit-GemOx这一即用型方案可以为患者带来哪些临床获益?

Michael Dickinson教授:我认为即用型是一个巨大的优势,因为无论是首次还是多次复发的DLBCL患者,化疗效果均不理想。STARGLO研究中包含约50%对一线治疗难治的患者,许多DLBCL患者年龄较大且不适合ASCT,这部分患者在首次挽救治疗时接受化疗的风险高。在其他治疗选择中,CAR-T疗法制备过程较复杂,并非普遍适用于广大患者;而格菲妥单抗可以在许多医院的门诊开展治疗,无论是单药治疗还是联合治疗都显示出OS优势,有望提高治愈可能。

易树华教授:既往研究表明,在CAR-T治疗前使用双抗治疗可能有助于降低肿瘤负荷,提高后续治疗效果,您认为这种治疗模式的未来前景如何?与CAR-T疗法相比,STARGLO研究中的双抗治疗又体现出哪些特点和优势?

范磊教授:双抗和CAR-T都是R/R DLBCL重要的创新性治疗方法,在某些情况下可以联合使用。例如双抗作为CAR-T治疗前的桥接治疗,可有效降低肿瘤负荷,这不仅有可能提升CAR-T的疗效,还可能降低CAR-T治疗相关的CRS风险[4]。然而,该联合治疗在中国的可及性有待提高。

既往数据显示,双抗和CAR-T各具优势,双抗在某些方面的优势可能更为突出。首先,双抗是一种即用型疗法,能够及时、迅速控制疾病,而自体CAR-T治疗需要至少三周的制备时间,不适合疾病进展迅速的患者。其次,尽管STARGLO研究入组患者的中位年龄较大,但研究结果显示患者对双抗的耐受性良好,为中国R/R DLBCL提供了有效、可耐受且更具性价比的治疗方案。

易树华教授:我同意范磊教授的观点,确实双抗为很多患者提供了更多接受后续治疗的机会。我中心现在也在开展双抗联合CAR-T的临床试验,纳入了近20例患者,目前随访结果良好,期待未来在会议上公布这一进展。

基于STARGLO研究的进展,未来在R/R DLBCL治疗中可能出现ASCT、CAR-T、双抗三足鼎立的局面。在R/R DLBCL二线治疗中,这些疗法如何排列组合才能让患者获益最大化?您认为哪些组合值得期待?

王黎教授:双抗联合化疗已经在STARGLO研究中显示出潜力,并不逊于CAR-T治疗。研究中入组的患者有部分因为肿瘤负荷较高、体能状态不佳无法进行ASCT,但经过治疗后达到了缓解,仍然有小部分在后续接受ASCT。这提示我们,对于复发且对现有化疗不敏感的患者,双抗的加入有望提高患者的缓解率,使有机会ASCT的年轻患者进入ASCT治疗,达不到ASCT标准的可以考虑双抗联合CAR-T。对于肿瘤负荷高、可能对CAR-T疗效不佳的患者,可以先应用双抗降低肿瘤负荷后再联合CAR-T,使患者达到最佳的CAR-T治疗疗效。对于不适合ASCT的老年患者,可以在双抗治疗后联合药物维持以延长PFS。

总之,双抗可作为有效的降低肿瘤负荷药物,联合ASCT或CAR-T治疗,有望增加更多复发患者的治愈可能性。

易树华教授:相信各位均认同ASCT、CAR-T、双抗的三足鼎立是互相联合、互相协作的局面。您认为未来R/R DLBCL二线治疗的主要趋势是什么?未来对R/R DLBCL治疗领域有哪些期望?

Michael Dickinson教授:目前有较完善的循证医学数据支持一线治疗后12个月内复发并且适合ASCT的患者在二线接受CAR-T治疗,在经济条件较优的地区,CAR-T仍是一种重要的二线治疗方法。然而,可负担性是大多数患者的主要障碍,CAR-T治疗在许多地方的可及性较低,ASCT仍是年轻且身体状况良好患者的治疗目标。但ASCT的主要问题在于挽救化疗未能使患者达到缓解,即无法达到ASCT的条件。基于格菲妥单抗联合化疗方案相比单纯化疗改善了不适合ASCT患者的CR率和OS,这种双抗的新组合方案可以增加ASCT前缓解、改善ASCT结局的机会。

单纯化疗作为二线挽救性治疗的时代已经过去,药物的可及性、可负担性、患者与医生的关系、地理位置等因素将决定患者选择双抗还是CAR-T作为下一次治疗方案。

王黎教授:对于复发患者,传统的化疗疗效有限,双抗和CAR-T等免疫疗法均已显示出可观的疗效。然而,复发时肿瘤的克隆演化和耐药机制增加,患者的免疫状况恶化,后线治疗效果往往不如早线治疗,因此建议尽早考虑双抗或CAR-T治疗。

对于二线复发患者,双抗作为降肿瘤负荷的有效药物,在未来二线治疗中将扮演重要角色。双抗可与化疗或chemo-free药物联合使用,使患者达到缓解状态后进行ASCT;若无法实现缓解,联合CAR-T治疗可显著提高疗效,以帮助更多患者实现持久CR。

范磊教授:尽管DLBCL被视为可治愈的疾病,但约1/3的患者在一线治疗后会复发或难治,这些患者通过传统二线治疗的治愈率仅约10%[5]。二线治疗阶段是实现二次治愈的重要时机,需采取有效的治疗手段。现有证据表明,单纯的免疫化疗无法满足这些患者的期望。因此,以格菲妥单抗为代表的新药在二线治疗中的应用至关重要,无论是单独使用还是与其他新药或传统化疗组合,均有望改善患者预后,提高二次治愈的机会。相信以格菲妥单抗为代表的新药在二线治疗中的应用,将进一步改善R/R DLBCL患者的临床预后。

易树华教授:DLBCL的一线治愈率大约60%,但仍有30%-40%的患者复发或难治,需要新的治疗方法来提高疗效、提升治愈率,这是攻克DLBCL的关键[5]。如今我们的治疗手段不断增加,从ASCT到CAR-T,再到双抗,这些新疗法有望进一步提高DLBCL的疗效,为更多患者提供更好的治疗选择。

但目前DLBCL领域仍有诸多问题亟待解决,例如哪些患者适合不同治疗方式?哪些适合ASCT,哪些更适合CAR-T或双抗治疗?这些问题需要更多专家共同探讨。未来,我们需努力挖掘生物标志物,以指导更好的临床实践,确定不同患者的最佳治疗方案。

Michael Dickinson 教授

血液病专家

墨尔本彼得·麦卡勒姆(Peter MacCallum)癌症中心侵袭性淋巴瘤组负责人

中心临床研究委员会主席,淋巴瘤多学科会议的召集人,CAR-T卓越中心的临床副主任

澳大利亚白血病和淋巴瘤小组淋巴瘤工作组主席

他们是澳大利亚第一个在试验中和商业上使用CAR-T细胞的团队,并且是在 CAR-T 在弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)和滤泡性淋巴瘤关键试验中除美国外贡献最大的团队

在表观遗传药物(BET抑制剂)、CAR NK细胞、YTB323(rapcabtagene autoleucel)的临床试验中治疗了第一批患者,同时作为Glofitamab注册研究首席研究者,使用Glofittamab治疗了第一批患者

作为glofitmab注册研究的首席研究者和《新英格兰医学杂志》第二期关键数据发表的主要作者

发表了逾百篇学术论文,刊登在《 the New England Journal of Medicine 》、《 Nature Medicine 》、《 the Journal of Clinical Oncology 》、《 Cancer Discovery 》以及《 Blood》等权威期刊上

目前正在开展多项由本人发起的B细胞淋巴瘤的临床试验,使用的治疗方法包括双特异性抗体和CAR-T细胞疗法

王黎 教授

上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科主任医师 博导

法国国立生命与健康研究院博士后中国抗癌协会淋巴瘤委员会委员

中国抗癌协会第一届淋巴瘤整合康复专业委员会副主任委员

中华医学会第十一届血液学分会青年委员中华医学会实验诊断学组委员中国老年血液学淋巴瘤学组委员

中国抗癌协会巨球蛋白血症协作组副组长

上海市抗癌协会淋巴瘤专业委员会副主任委员

上海市教委高原高峰人才,上海市杰出青年医学人才

上海市三八红旗手,上海市巾帼创新新秀

范磊 教授

江苏省人民医院

医学博士、主任医师、教授

江苏省人民医院血液科科主任

中国抗癌协会第一届青年常务理事

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会常务委员

中华医学会血液分会第十一届青年委员

中国免疫学会血液免疫分会委员

江苏省抗癌协会淋巴瘤专委会副主委

美国纽约哥伦比亚和康奈尔大学附属纽约长老会医院博士后

研究方向为淋巴肿瘤的精确诊疗

易树华 医学博士

中国医学科学院血液病医院(血液学研究所)

国家血液系统疾病临床医学研究中心

惰性淋巴瘤研究中心

主任医师,博士研究生导师

淋巴肿瘤诊疗中心 二病区主任

中华医学会血液学分会第十一届委员会淋巴细胞疾病学组委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会第六届委员、学术秘书

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委员会首届常务委员兼秘书长

中国华氏巨球蛋白血症工作组组长

中国滤泡性淋巴瘤工作组副组长

中国免疫学会血液免疫分会委员

中国实验血液学会血液免疫学组委员

天津市抗癌协会血液肿瘤专业委员会候任主任委员

天津市抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

天津市医疗健康学会血液学专委会第一届委员

天津市血液与再生医学会理事

天津市中西医结合学会专业委员会青年委员

执笔撰写多个淋巴瘤诊治指南与专家共识

国际华氏巨球蛋白血症专家共识起草专家

《中国肿瘤临床》、《白血病・淋巴瘤》、《Blood and Genomics》杂志编委