智读指南 | 张凤奎教授解读《铁缺乏和缺铁性贫血的诊断、治疗和预防建议》,精准施策,应对铁缺乏与缺铁性贫血的挑战

医脉通编辑整理,未经授权请勿转载。

铁是一种必需的营养素,也是对人类生命至关重要的铁蛋白和酶的组成部分。铁缺乏(ID)影响着全世界20多亿人,缺铁性贫血 (IDA)仍然是贫血的主要原因。2024年7月欧洲血液学协会发布了《铁缺乏和缺铁性贫血的诊断、治疗和预防建议》[1],总结了已知的ID和IDA的诊断、治疗和预防的相关内容,并制定了一套具体的建议。本期智读指南,小编整理了诊断以及治疗等方面的内容,并特邀中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)张凤奎教授对重点内容进行解读,以飨读者。

(IDA)仍然是贫血的主要原因。2024年7月欧洲血液学协会发布了《铁缺乏和缺铁性贫血的诊断、治疗和预防建议》[1],总结了已知的ID和IDA的诊断、治疗和预防的相关内容,并制定了一套具体的建议。本期智读指南,小编整理了诊断以及治疗等方面的内容,并特邀中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)张凤奎教授对重点内容进行解读,以飨读者。

诊断

建议1

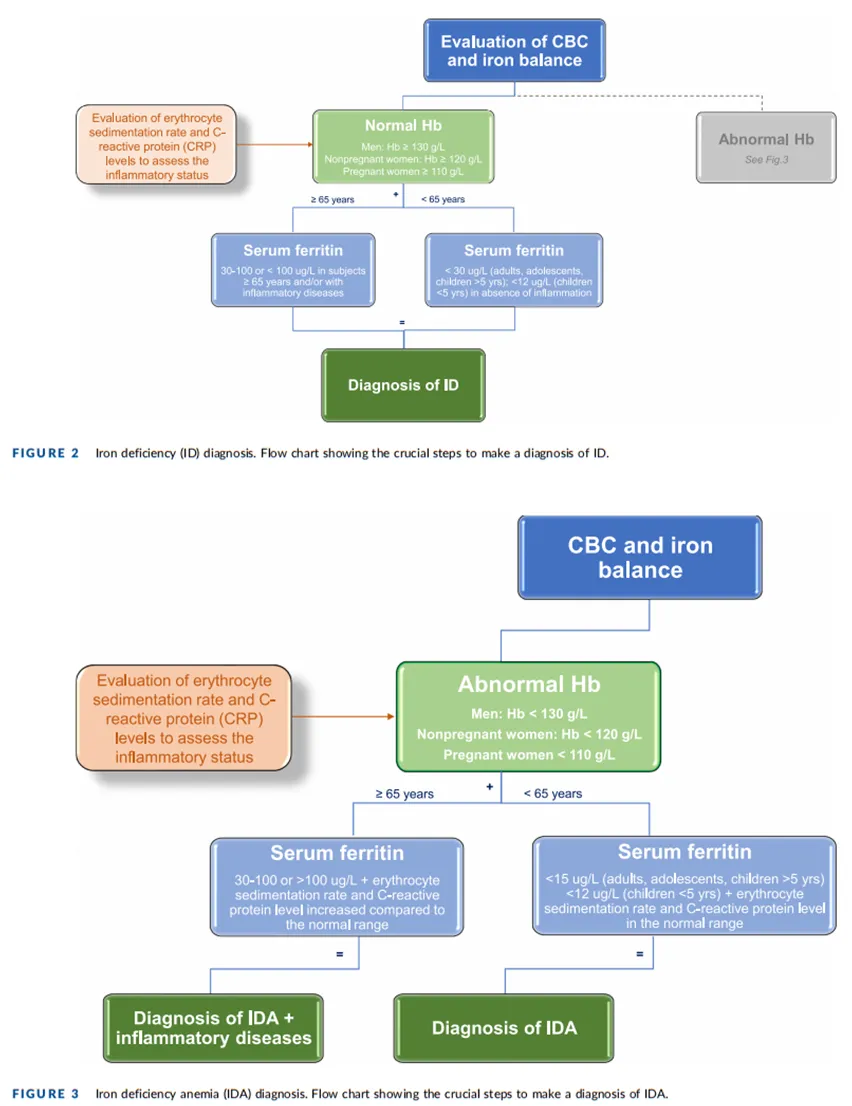

ID/IDA的诊断是基于对血红蛋白 、铁蛋白、TSAT等血液学和生化指标的综合评估。根据年龄、性别和妊娠状态确定各标志物的界值:

、铁蛋白、TSAT等血液学和生化指标的综合评估。根据年龄、性别和妊娠状态确定各标志物的界值:

血红蛋白界值为:男性血红蛋白≥130 g/L;非妊娠妇女≥120 g/L;孕妇≥110 g/L;< 5岁儿童≥110 g/L。

在无炎症的情况下,铁蛋白是铁蛋白被认为是反映全身铁储备的最特异性标志物。

血清蛋白的临界值为:成人、青少年、儿童(>5岁)< 30 μ g/L;儿童(<5岁)< 12 μ g/L)。

在存在多种合并症(如炎症)的情况下,建议结合铁蛋白与TSAT进行评估,铁蛋白的阈值应设定为<100 μg/L或更高。

对于慢性肾脏病(CKD)或慢性心力衰竭 (CHF)的老年患者(>65岁),铁蛋白阈值至少应为45 μg/L。在评估ID/IDA患者时,还需考虑缺铁的潜在原因,并对确定的原因或诱因进行相应的调查与治疗。

(CHF)的老年患者(>65岁),铁蛋白阈值至少应为45 μg/L。在评估ID/IDA患者时,还需考虑缺铁的潜在原因,并对确定的原因或诱因进行相应的调查与治疗。

图1

临床表现

建议2.a

ID和IDA的常见症状和体征是疲劳、嗜睡、寒战、头晕、呼吸困难 、耳鸣

、耳鸣 、面色苍白、心悸

、面色苍白、心悸 、不宁腿综合征

、不宁腿综合征 (RLS)和头痛

(RLS)和头痛 。此外,还需评估其他表现,如秃发、头发或皮肤干燥、空甲和萎缩性舌炎。对于ID儿童患者,运动和认知发育的分析也十分重要。在成人中,ID与身体机能和生活质量的下降相关;而在老年人中,则常伴随认知功能的下降。

。此外,还需评估其他表现,如秃发、头发或皮肤干燥、空甲和萎缩性舌炎。对于ID儿童患者,运动和认知发育的分析也十分重要。在成人中,ID与身体机能和生活质量的下降相关;而在老年人中,则常伴随认知功能的下降。

建议2.b

在妊娠期前后和妊娠相关的ID/IDA中,评估胎儿发育迟缓和新生儿神经认知障碍的重要性不容忽视。ID和IDA与多种风险因素相关,包括甲状腺功能障碍、早产 、胎盘早剥

、胎盘早剥 、先兆子痫、子痫、剖宫产、产后贫血及输血

、先兆子痫、子痫、剖宫产、产后贫血及输血 。因此,确保孕前铁状态正常,以及及时有效地治疗妊娠或产后发现的缺铁性贫血,应成为卫生保健服务系统的优先事项。

。因此,确保孕前铁状态正常,以及及时有效地治疗妊娠或产后发现的缺铁性贫血,应成为卫生保健服务系统的优先事项。

治疗/管理

建议3.a

ID和IDA的治疗包括口服铁制剂和静脉注射铁制剂。口服铁制剂包括亚铁盐,如硫酸亚铁 或多聚麦芽糖铁。然而,由于可能出现的胃肠道不良反应,如便秘

或多聚麦芽糖铁。然而,由于可能出现的胃肠道不良反应,如便秘 、恶心和腹泻

、恶心和腹泻 ,患者的依从性通常较差。近期,已经上市了一些新型口服铁制剂,其吸收特性更佳且胃肠道副作用较小,包括:蔗糖铁

,患者的依从性通常较差。近期,已经上市了一些新型口服铁制剂,其吸收特性更佳且胃肠道副作用较小,包括:蔗糖铁 (在癌症、肾病和炎症性肠病患者中评估)、氢氧化铁己二酸酒石酸(IHAT,目前在发展中国家的儿童中试验)和柠檬酸铁(主要用于慢性肾脏病患者,同时作为磷酸盐结合剂)。

(在癌症、肾病和炎症性肠病患者中评估)、氢氧化铁己二酸酒石酸(IHAT,目前在发展中国家的儿童中试验)和柠檬酸铁(主要用于慢性肾脏病患者,同时作为磷酸盐结合剂)。

静脉铁剂由带有铁核的碳水化合物外壳组成,适用于中度至重度贫血或对口服铁剂反应不佳的患者。静脉补铁在改善血红蛋白水平方面更有效,但与口服制剂相比,其成本明显较高。

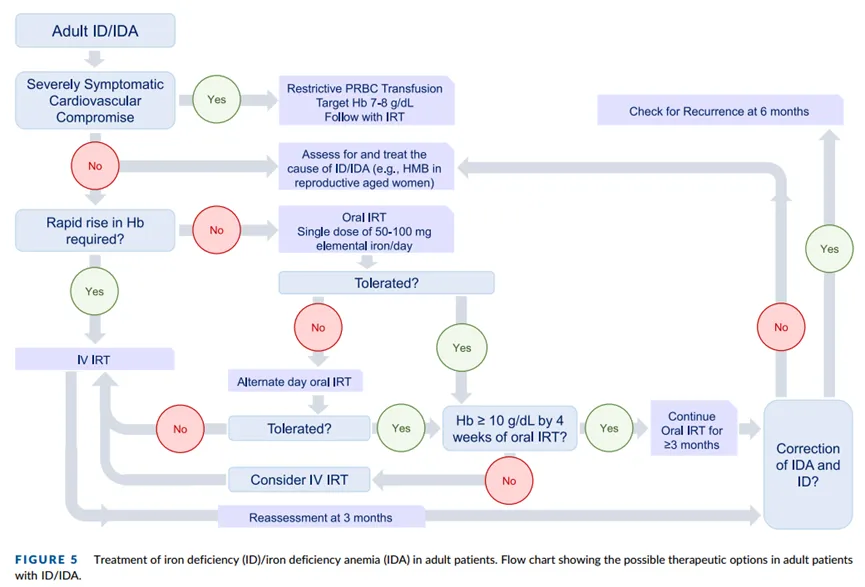

推荐3.b

铁化合物的选择和给药途径(口服或静脉)主要取决于贫血的存在与程度、基础病因、患者的临床状况(如年龄、症状、发病时间及合并症),有时还需考虑患者的个人偏好。传统上,成人每日口服铁剂剂量为100-200 mg,儿童为3-6 mg/kg,分2-3次服用,最好在空腹状态下。然而,近期研究表明,较低剂量(如60-80 mg)和隔日给药的铁吸收率与每日给药相当,甚至更佳,同时不良反应较少,耐受性更好。

贫血患者应继续口服铁剂,直至血红蛋白(Hb)恢复正常,这可能需要6-12周,具体视贫血的严重程度而定。在Hb恢复后,口服补剂应持续至少3个月,以充分补充铁储备(理想目标铁蛋白应>100 μg/L)。

对于口服IRT不耐受或应答不佳的患者,推荐使用静脉铁治疗(IRT)。适用情况包括快速补铁需求、炎症性肠病、慢性肾脏病、慢性心力衰竭、过敏性肠炎、萎缩性胃炎等肠道吸收不良患者、减重手术后、异常子宫出血的女性,以及缺铁性贫血的孕中期或晚期女性(仅在必要且严格监测下进行)。在进行静脉治疗时,需评估过敏反应和休克的风险。由于缺乏安全性数据,妊娠早期的女性应避免静脉铁治疗。

建议3.c

在大手术中,建议对ID患者进行系统筛查。对于能够耐受和吸收口服铁的患者,术前和术后给予口服铁是有效的。然而,对于不能耐受或吸收口服铁的患者,或在诊断与手术之间时间间隔较短时口服铁可能无效的情况,建议考虑静脉注射铁。此外,建议开展大规模的前瞻性监测研究,尤其是多机构或跨国的研究,以进一步支持患者血液管理(PBM)的实施。

图2

专家解读

ID/IDA可对多个系统器官功能造成显著损害,进而引发一系列健康问题,包括生长发育迟缓、行为障碍、认知功能受损、体能下降,以及围产期和围术期并发症。此外,ID/IDA还会严重影响消化系统疾病、慢性肾脏疾病、心力衰竭和肿瘤等慢性疾病的预后。因此,对这类患者进行早期筛查显得尤为重要;对于没有输血指征的患者,需尽早采取铁剂治疗,以快速纠正铁缺乏状态[2]。

调查显示,我国轻度贫血患者中,获得诊治的比例不足20%,而极重度贫血患者的诊治比例也仅为50%。这表明,ID/IDA的诊断和治疗存在明显滞后[3]。根据世界卫生组织(WHO)的标准,成年男性Hb低于130 g/L,成年女性(非妊娠)Hb低于120 g/L即被诊断为贫血。而我国的诊断标准较WHO标准更低,这导致部分患者未能及时接受治疗或得不到充分的治疗。

目前市面上可用的口服铁剂种类繁多,但其临床效果不一,个体差异显著。研究显示,约10%-40%的口服铁剂使用者可能会出现胃肠道不良反应,如腹泻或便秘,这使得许多患者难以坚持规定的疗程。而纠正贫血及补充铁储备通常需要较长的时间(3至6个月),这对患者的依从性构成挑战[4]。

ID/IDA的治疗主要包括口服铁剂、静脉铁剂和输血。在制定治疗方案时,需要综合考虑多个因素,包括ID/IDA的严重程度、血红蛋白(Hb)下降的速度、基础疾病对铁的耐受性和需求量,以及患者的年龄、性别、经济状况和个人偏好等。这些因素共同影响治疗的有效性和安全性,因此在临床决策过程中,必须进行全面评估,以确保为患者制定最适合的治疗策略,以提高治疗效果并改善患者的整体健康状况。

专家简介

张凤奎 教授

中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)临床首席专家

医学博士、血液内科学教授

主任医师、博士生导师

曾任:贫血诊疗中心主任、国家新药临床试验机构主任 中国老年医学会血液学分会副会长、中国老年医学会血液学分会红细胞疾病、学术工作委员会主任委员 兼任《中华血液学杂志》副总编