病例报告:一例被误诊为淋巴瘤的儿童胃朗格汉斯细胞组织细胞增生症伴BRAF缺失突变

医脉通编辑整理,未经授权请勿转载。

朗格汉斯细胞组织细胞增生症 (LCH)是一种髓系肿瘤,可侵犯大多数器官,但很少累及胃。由于儿童LCH胃受累非常罕见,此外,儿童胃肿瘤也较为罕见,因此儿科肿瘤医师和病理医师对儿童胃源性肿瘤的诊断和治疗缺乏经验。近日,四川大学华西第二医院高举教授团队报道了1例学龄期儿童胃LCH的病例,其最初被误诊为胃淋巴瘤,伴反复腹痛。

(LCH)是一种髓系肿瘤,可侵犯大多数器官,但很少累及胃。由于儿童LCH胃受累非常罕见,此外,儿童胃肿瘤也较为罕见,因此儿科肿瘤医师和病理医师对儿童胃源性肿瘤的诊断和治疗缺乏经验。近日,四川大学华西第二医院高举教授团队报道了1例学龄期儿童胃LCH的病例,其最初被误诊为胃淋巴瘤,伴反复腹痛。

病例描述

患儿男,9岁,因反复腹痛1个月就诊。腹痛主要集中在上腹部和中腹部。患者未出现便血、黑便、发热 、盗汗、体重减轻或皮疹

、盗汗、体重减轻或皮疹 。体检:中上腹部轻度压痛。未见淋巴结或肝脾肿大。患者被当地一家综合医院收治,胃镜检查

。体检:中上腹部轻度压痛。未见淋巴结或肝脾肿大。患者被当地一家综合医院收治,胃镜检查 显示结节性糜烂性胃炎。病理活检示食管、胃内异型细胞。免疫组化显示LCA、p53阳性,HMB45、P40、P63、MPO、CD19、CD20、CD117均阴性。Ki-67指数为80%。最终经当地病理医师诊断为淋巴瘤。

显示结节性糜烂性胃炎。病理活检示食管、胃内异型细胞。免疫组化显示LCA、p53阳性,HMB45、P40、P63、MPO、CD19、CD20、CD117均阴性。Ki-67指数为80%。最终经当地病理医师诊断为淋巴瘤。

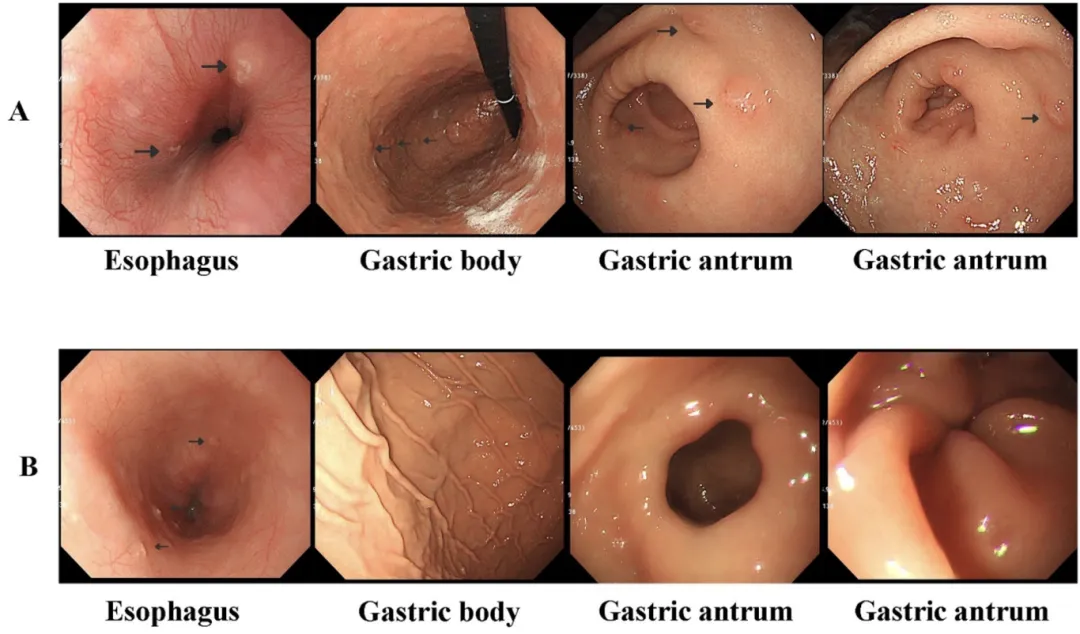

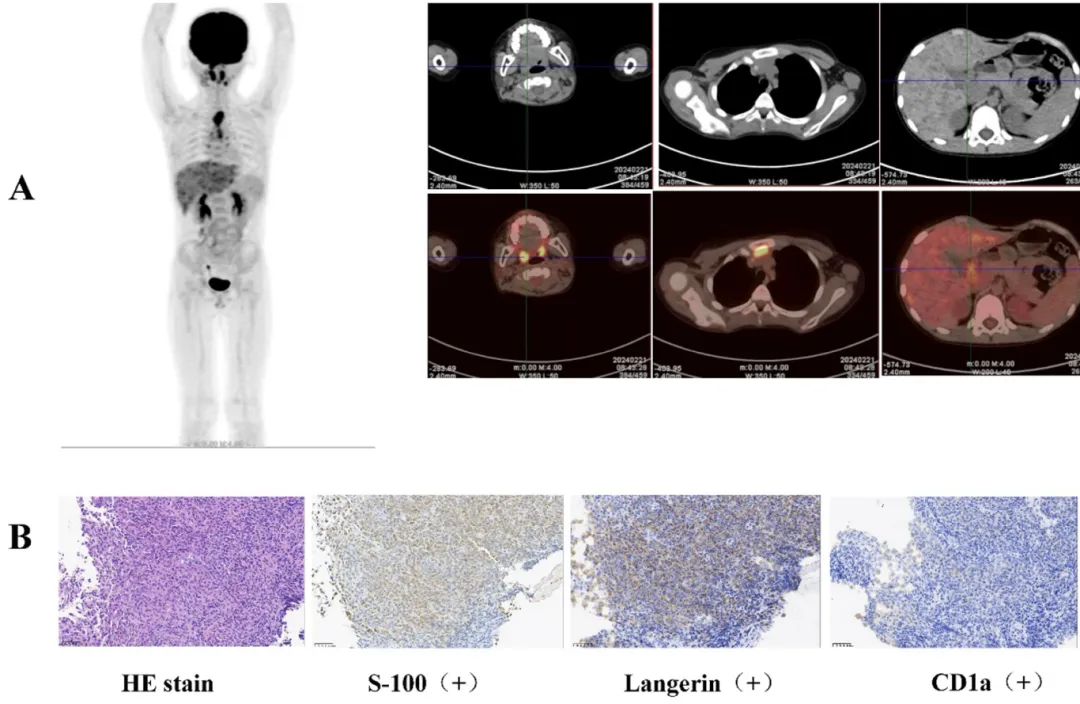

由于儿童期胃淋巴瘤罕见,患者被转诊至四川大学华西第二医院进一步治疗。由于患者无法及时从原医院获得病理活检组织,因此选择再次进行胃镜检查,获取活检组织,仍然可以清晰地观察到胃结节和溃疡(图1A)。行食管、十二指肠降部、胃窦、胃角病理活检,结果显示胃窦内异型细胞表达CD1a、S-100和Langerin(图2B)。此外,还检测到38个LCH相关基因,包括KRAS、ARAF、ERBB2、MAP2K1、ERBB3、MAP2K2和BRAF。此外,患者携带BRAF基因12号外显子缺失突变(c.1457_1471del),导致第486-490位氨基酸 缺乏。

缺乏。

图1

图2

诊断评估、治疗干预和随访

根据临床表现、病理活检和基因检测确诊LCH。全身FDG PET/CT显示胃体、胃窦、鼻咽、左颌下腺、淋巴结、胸腺和肝脏的FDG代谢升高(图2A)。诊断为危险器官受累(RO+)多系统LCH。采用LCH III方案诱导化疗(泼尼松 40mg/m2/d,口服,第1-28天,每周减量;长春新碱

40mg/m2/d,口服,第1-28天,每周减量;长春新碱 ,2mg/m2/d,静脉注射,第1、8、15、22、29、36天)。由于长春花碱在国内无法获得,故将长春新碱作为一种替代品。化疗1周后,患者腹痛消失。诱导化疗6周后,胃镜检查显示胃和食管的病变数量显著减少(图1B)。

,2mg/m2/d,静脉注射,第1、8、15、22、29、36天)。由于长春花碱在国内无法获得,故将长春新碱作为一种替代品。化疗1周后,患者腹痛消失。诱导化疗6周后,胃镜检查显示胃和食管的病变数量显著减少(图1B)。

讨论

本例患者为四川大学华西第二医院第1例LCH合并胃病变的患者。理论上,LCH的组织细胞增殖和浸润可影响机体的任何器官或系统,而皮肤、骨、肝、脾、淋巴结、肺和骨髓是儿童最常见的受累器官。在新生儿期,血便、呕吐和蛋白丢失性肠病 是LCH胃肠道受累的首发征象,多出现在出生后4周内。新生儿LCH常以皮疹为首发症状,危及器官(造血系统、肝、脾)受累,且胃肠道受累。而成人LCH病变多局限于胃,患者常无症状、吞咽困难

是LCH胃肠道受累的首发征象,多出现在出生后4周内。新生儿LCH常以皮疹为首发症状,危及器官(造血系统、肝、脾)受累,且胃肠道受累。而成人LCH病变多局限于胃,患者常无症状、吞咽困难 或胃部不适。与新生儿和成人胃LCH不同,本例患者表现为反复腹痛,胃镜检查提示结节性糜烂性胃炎。与新生儿LCH相似,该患者被定义为多系统LCH,累及胃、鼻咽、颌下腺、淋巴结、胸腺和肝脏。值得注意的是,患儿无皮肤损害,与新生儿LCH相比是一个突出的临床特征。

或胃部不适。与新生儿和成人胃LCH不同,本例患者表现为反复腹痛,胃镜检查提示结节性糜烂性胃炎。与新生儿LCH相似,该患者被定义为多系统LCH,累及胃、鼻咽、颌下腺、淋巴结、胸腺和肝脏。值得注意的是,患儿无皮肤损害,与新生儿LCH相比是一个突出的临床特征。

儿童胃肿瘤少见,由于儿科医师和病理医师经验不足,因此容易误诊。据报道,胃淋巴瘤的发病率为所有淋巴瘤的0.94%,其组织病理学亚型包括伯基 特淋巴瘤、非伯基特成熟B细胞淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤、边缘区淋巴瘤和未指明类型。该例患者最初被诊断为淋巴瘤。患儿无发热、盗汗、体重减轻和淋巴结肿大。免疫组织化学胃活检未见B细胞来源标志物阳性(CD19和CD20阴性)。因此,通过胃镜重新进行了胃黏膜活检,以确认诊断。本院病理科医师结合患者的形态学特征及临床表现,选择CD1a、S-100、Langerin蛋白分子进行免疫组织化学染色。避免了因误诊为淋巴瘤而过度化疗,最终在病理科医师的帮助下确诊为LCH。综上所述,儿童罕见肿瘤的诊断依赖于儿科医师和病理医师之间的密切沟通。

特淋巴瘤、非伯基特成熟B细胞淋巴瘤、间变性大细胞淋巴瘤、边缘区淋巴瘤和未指明类型。该例患者最初被诊断为淋巴瘤。患儿无发热、盗汗、体重减轻和淋巴结肿大。免疫组织化学胃活检未见B细胞来源标志物阳性(CD19和CD20阴性)。因此,通过胃镜重新进行了胃黏膜活检,以确认诊断。本院病理科医师结合患者的形态学特征及临床表现,选择CD1a、S-100、Langerin蛋白分子进行免疫组织化学染色。避免了因误诊为淋巴瘤而过度化疗,最终在病理科医师的帮助下确诊为LCH。综上所述,儿童罕见肿瘤的诊断依赖于儿科医师和病理医师之间的密切沟通。

胃LCH患者的预后在成人与儿童之间存在明显差异。成人胃LCH经局部切除或观察往往预后良好。新生儿胃LCH预后较差。既往研究记录了78.5%的病死率,50%的患儿在前4个月内死亡。一项回顾性研究也提示,胃肠道受累的LCH患儿的危险器官受累风险可能是其他器官受累的4倍,并且生存率下降。本例患者对以LCH III为导向的化疗反应良好,需要进一步随访,特别是确定停药后是否复发。基于BRAF缺失突变,可考虑口服BRAF抑制剂(达拉非尼 )进一步控制活动性疾病。

)进一步控制活动性疾病。

综上所述,儿童胃肿瘤虽然罕见,但应通过多学科协作建立胃肿瘤的鉴别诊断,以避免错误的治疗。与新生儿胃LCH不同,学龄儿童胃受累LCH对化疗敏感,及时治疗预后良好。