艾沙妥昔单抗联合方案开启治疗新机遇,助力来那度胺耐药MM患者生存改善

当前,多发性骨髓瘤 (MM)仍属不可治愈性血液恶性肿瘤。尽管VRd(硼替佐米

(MM)仍属不可治愈性血液恶性肿瘤。尽管VRd(硼替佐米 /来那度胺

/来那度胺 /地塞米松

/地塞米松 )方案作为一线标准治疗得到广泛应用,但克隆演变驱动的硼替佐米和来那度胺等药物耐药使预后受限,尤其来那度胺耐药患者生存结局不佳,是临床治疗的重点课题。2025年1月,中国国家药品监督管理局(NMPA)正式批准艾沙妥昔单抗

)方案作为一线标准治疗得到广泛应用,但克隆演变驱动的硼替佐米和来那度胺等药物耐药使预后受限,尤其来那度胺耐药患者生存结局不佳,是临床治疗的重点课题。2025年1月,中国国家药品监督管理局(NMPA)正式批准艾沙妥昔单抗 与VRd(Isa-VRd)联合用药,治疗不适合自体造血干细胞移植

与VRd(Isa-VRd)联合用药,治疗不适合自体造血干细胞移植 (ASCT)的新诊断MM(NDMM)成人患者;以及艾沙妥昔单抗与泊马度胺

(ASCT)的新诊断MM(NDMM)成人患者;以及艾沙妥昔单抗与泊马度胺 、地塞米松(Isa-Pd)联合用药,治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂[PI])的MM成人患者1。此次获批为国内MM领域又添重要选择,更为来那度胺等药物耐药患者提供了新的治疗希望。值此重要时刻,医脉通特邀陆军军医大学新桥医院张曦教授、浙江大学医学院附属第二医院钱文斌教授、福建医科大学附属协和医院战榕教授、南京鼓楼医院陈兵教授剖析来那度胺耐药机制及治疗策略,并深入解读艾沙妥昔单抗国内获批意义。

、地塞米松(Isa-Pd)联合用药,治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂[PI])的MM成人患者1。此次获批为国内MM领域又添重要选择,更为来那度胺等药物耐药患者提供了新的治疗希望。值此重要时刻,医脉通特邀陆军军医大学新桥医院张曦教授、浙江大学医学院附属第二医院钱文斌教授、福建医科大学附属协和医院战榕教授、南京鼓楼医院陈兵教授剖析来那度胺耐药机制及治疗策略,并深入解读艾沙妥昔单抗国内获批意义。

克隆演变引发来那度胺耐药困局,MM患者亟需新药治疗策略

来那度胺是MM治疗的基础药物,通常与PI等药物联合,用于移植或不适合移植患者的诱导治疗以及维持治疗,直至疾病进展或不耐受2。现有证据表明,患者对来那度胺等药物耐药,或源于肿瘤基因组不稳定性等内在因素,以及免疫微环境重塑、治疗选择压力等外在因素共同作用所致的克隆演变3。既往临床数据显示,随着复发次数增加,来那度胺耐药发生率呈递增趋势:在首次复发的MM患者中,64.5%表现为对来那度胺难治;在经历第二次复发的MM患者中,该比例上升至85.5%;几乎所有第三次复发的患者都出现来那度胺耐药4。且该耐药性不具有剂量依赖性,接受单药维持剂量和标准/全剂量治疗患者治疗结局均受影响5。

来那度胺耐药MM患者的预后情况不容乐观,其中位无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)分别仅为8.8个月和21.7个月6。且进一步研究表明,复发次数越多,PFS和复发后的生存时间越短7。因此,临床需尽早应用有效替代治疗方案,以改善此类患者预后。

Isa-Pd方案强强联合,为来那度胺耐药破局带来全新思路

已有研究表明,针对克隆演变产生耐药性的MM患者,需采用不同作用机制的药物或全新治疗策略,以杀灭耐药或新发克隆4。目前我国临床实践中,MM患者一线治疗多用PI联合免疫调节剂(IMiDs)方案,如VRd方案。而艾沙妥昔单抗是一种全新靶向CD38单抗,对大多数患者而言是从未暴露的全新机制药物,有望克服来那度胺耐药8。

同时,有研究显示,cereblon蛋白(一种泛素连接酶复合物的基质受体)低表达或是来那度胺耐药发生的影响因素之一。而新一代IMiDs泊马度胺与cereblon蛋白的亲和力更强,具有不同的底物降解动力学,可激活不同的下游通路,从而有效克服既往接受来那度胺治疗所产生的耐药9。

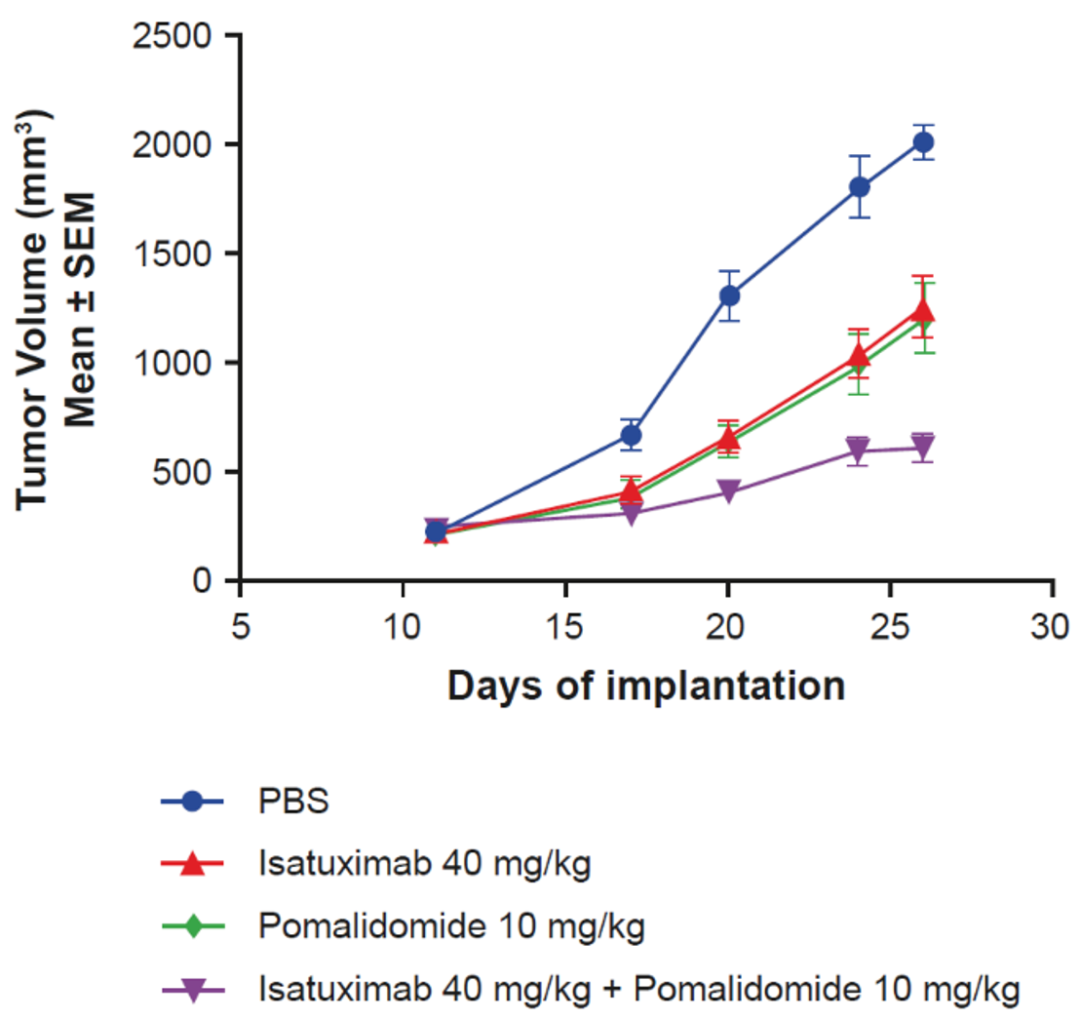

上述两药各具特色,联合使用另有新机。艾沙妥昔单抗与泊马度胺联用可产生协同作用,诱导抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)增强,从而加强抗肿瘤作用;同时,泊马度胺会增强艾沙妥昔单抗的直接凋亡作用,并增加调节性T细胞上CD38的表达,从而使艾沙妥昔单抗介导的清除作用得以增强8。一项艾沙妥昔单抗联合泊马度胺体内实验的数据显示,小鼠模型中,艾沙妥昔单抗单用时的治疗至对照组(T/C)值(相对肿瘤体积测量值)为56%,泊马度胺单用时T/C值为46%,而艾沙妥昔单抗与泊马度胺联合使用时,T/C值为22%,充分显示了艾沙妥昔单抗联合泊马度胺(Isa-Pd)方案的增效作用(图1)10。

图1.泊马度胺增强体内艾沙妥昔单抗的活性

Isa-Pd研究成果不断更新,指南推荐展现广阔前景

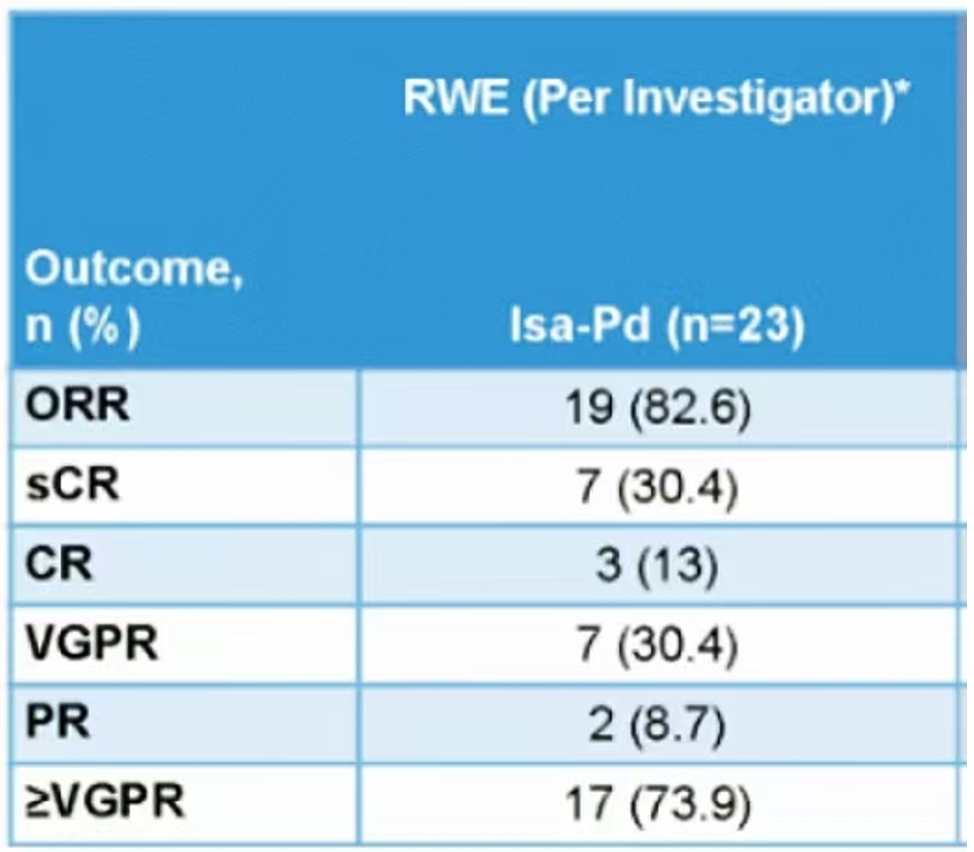

多项临床研究数据共同证实了Isa-Pd方案的良好临床疗效。全球III期ICARIA-MM研究纳入307例既往至少接受过2线治疗的复发/难治性多发性骨髓瘤(RRMM)患者,其中Isa-Pd组有94%患者对来那度胺耐药,结果显示Isa-Pd方案获益明显:中位随访11.6个月后,中位PFS达11.5个月,总体缓解率(ORR)提升至60%;中位随访35.3个月后,中位OS延长至24.6个月11-12。中国真实世界IsaFiRsT研究进一步验证该药的良好疗效,并为其在中国的获批提供重要依据:该研究的入组患者中,超过90%为来那度胺和/或PI双重难治,Isa-Pd治疗后,ORR高达82.6%(图2),与全球III期ICARIA-MM研究结果一致;至首次缓解中位时间仅1.18个月,且中位随访8.41个月时的PFS、OS和持续缓解时间(DOR)均未达到,提示方案疗效持久13。此外,针对首次复发人群的EAE115研究,亦显示了Isa-Pd方案的快速深度缓解特性:在既往接受过来那度胺治疗的MM患者中,Isa-Pd方案实现73.5%的ORR,其中≥非常好的部分缓解(VGPR)率达29.4%,且至首次缓解中位时间缩短至1个月14。上述数据充分表明,Isa-Pd方案在克服耐药以及改善预后方面具有较大潜力。

图2.IsaFiRsT研究主要结果

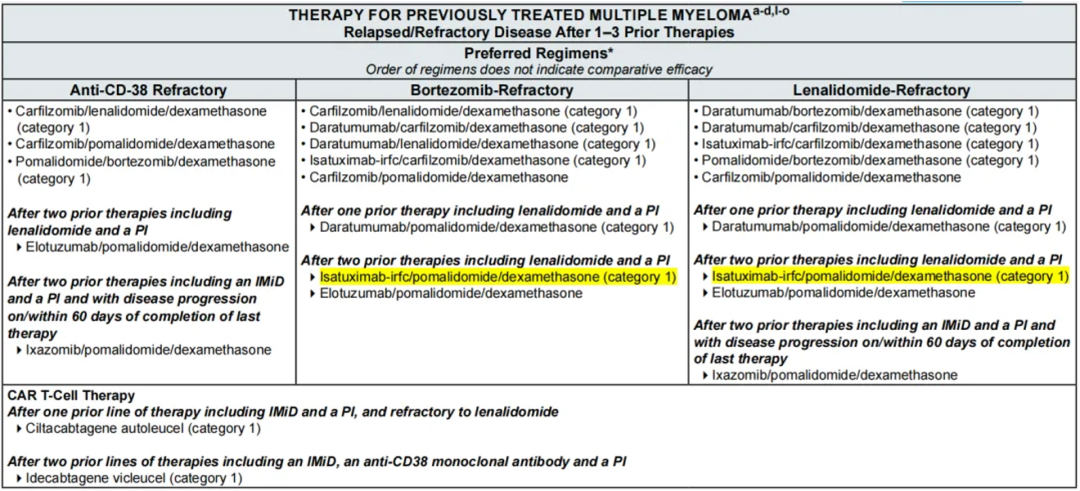

目前,Isa-Pd方案已获国内外多个权威指南推荐。对于硼替佐米和/或来那度胺耐药的RRMM患者,《美国国家综合癌症网络(NCCN)MM指南(2025年第1版)》优先推荐Isa-Pd方案(图3)15。《中国临床肿瘤学会(CSCO)恶性血液病诊疗指南(2024版)》将Isa-Pd方案列为I级推荐16。在《中国肿瘤整合诊治指南(CACA)》中,对于首次复发且对来那度胺耐药的患者,推荐将Isa-Pd方案作为首选方案;对于多次(≥2线)复发患者的挽救治疗,亦推荐以艾沙妥昔单抗为基础的三药联合方案17。此外,在《中国多发性骨髓瘤诊治指南(2024年修订)》中,对于来那度胺耐药、硼替佐米耐药以及来那度胺+硼替佐米双重耐药的复发患者,CD38单抗联合疗法为强推荐治疗方案18。

图3.NCCN指南推荐艾沙妥昔单抗方案

近年来,在基础医学与临床医学的合力驱动下,MM诊疗领域发展日新月异。基于新型靶向药物及其三药、四药联合方案的持续研发和优化,RRMM患者的治疗选择日益丰富。此次,Isa-VRd方案在国内获批,用于治疗不适合ASCT的NDMM成人患者;以及Isa-Pd方案用于治疗既往接受过至少一线治疗(包括来那度胺和PI)的MM成人患者1,为来那度胺耐药患者带来更多生存获益,同时也为中国NDMM和RRMM患者提供了与国际接轨的治疗新选择,有望帮助更多MM患者抓住治疗先机,进一步改善治疗结局。随着艾沙妥昔单抗联合方案被纳入权威指南推荐,其将进一步发挥更大临床价值。未来,临床将通过深化真实世界研究,以及大力挖掘更多联合用药策略,助力不同阶段患者实现更深更持久的缓解,改善生活质量,并赋予他们新的生存希望。

专家点评

张曦教授

陆军军医大学新桥医院

来那度胺耐药发生率随复发次数递增,导致MM患者生存恶化。破解耐药机制、探索全新治疗策略迫在眉睫。艾沙妥昔单抗以CD38为靶点,联合泊马度胺,通过增强ADCC效应及调节T细胞清除,直击耐药克隆。双机制协同突破耐药屏障,推动疾病从“难治”向“可控”转变,为临床医生提供了高效、可及的治疗新选择,助力患者跨越耐药限制,重获生存希望。

钱文斌教授

浙江大学医学院附属第二医院

多项临床研究有力证实Isa-Pd方案疗效显著,ICARIA-MM及IsaFiRsT研究数据极具说服力:在来那度胺/PI双重耐药人群中,Isa-Pd方案ORR超60%,中位OS达24.6个月11-12,突破既往生存“天花板”。中国真实世界研究更显示ORR高达82.6%,且缓解迅速(至首次缓解仅1.18个月)13,证实其疗效稳定性。这些研究数据不仅推动NMPA加速审批,更为临床决策提供了坚实可靠的循证依据。

战榕教授

福建医科大学附属协和医院

NCCN、CSCO及CACA指南将Isa-Pd方案作为优先推荐,标志着治疗范式的转变。尤其对首次复发且来那度胺耐药患者,指南明确将其作为首选,凸显“早用新药”理念。这种推荐不仅基于疗效数据,更源于对耐药克隆演变规律的深刻认知——越早解决耐药难题,越能延缓疾病进展。艾沙妥昔单抗联合方案纳入指南,将推动临床实践向"精准治疗"转变,使更多患者在早期获得深度缓解机会,降低复发风险。

陈兵教授

南京鼓楼医院

艾沙妥昔单抗的获批是起点而非终点。未来还需要从三个方面深化探索,以进一步提升MM的治疗效果与患者的生存质量:一是挖掘生物标志物(如CD38表达水平)指导个体化用药;二是探索以艾沙妥昔单抗为核心的四药联合方案以进一步提升深度缓解率;三是通过真实世界研究优化用药时机及疗程,平衡疗效与安全性。随着我们在这些关键领域不断探索与突破,艾沙妥昔单抗必将发挥更为卓越的作用,引领MM的治疗进入“长生存、高质量”新时代。

张曦 教授

陆军军医大学新桥医院

主任医师、教授,博士(后)导师

长江学者特聘教授

陆军军医大学新桥医院血液病医学中心主任

中国人民解放军血液病中心主任

中华医学会血液学分会副主任委员

中国抗癌协会血液肿瘤专委会副主任委员

中国医师协会血液科医师分会常务委员

中国血液病专科联盟副理事长

中国病理生理学会实验血液学专委会常务委员

Blood & Genomics 杂志主编

主持国家、省部级课题 46 项;SCI论文 138 篇;主编/副主编 5 部;第一完成人获国家科技进步二等奖 、中华医学科技一等奖各 1 项和重庆市科技进步一等奖 2 项、二等奖 1 项;执笔行业指南 12 项,参编 50 项;获国家发明专利 45 项

获EBMT青年领袖奖、中国肿瘤青年科学家奖、陆军优秀科技人员标兵、重庆市首席专家工作室和重庆市创新群体领衔专家、重庆市首席医学专家、重庆市科技创新领军人才、天府学者特聘专家、全军拔尖人才、首批陆军科技英才;The Lancet ,JCO、Blood、JHO, Leukemia , The Lancet Heamatology , Science Bulletin、CMJ等杂志编委和审稿专家

钱文斌 教授

浙江大学医学院附属第二医院

教授、主任医师、博士生导师

浙江大学医学院附属第二医院血液内科 主任 兼生物治疗中心主任

科技创新2030国家重大项目首席科学家

中华医学会血液学分会委员

中国医师协会血液科医师分会 委员

中国抗癌协会肿瘤血液病学/血液肿瘤专业委员会常委

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会委员

中国老年保健协会淋巴瘤专业委员会副主任委员

浙江省医学会血液学分会主任委员

以第一/通讯作者在Cell Discovery, eClinical Medicine, Clin Cancer Res, Leukemia (2), Haematologica, Blood Cancer Journal, Cancer Communication, J Hematol & Oncol (2), Signal Transduction and Target Therapy, Cell Mol Immunol和Lancet Hematology等国际知名刊物发表论文90余篇

【CAR T细胞治疗NHL毒副作用临床管理指导原则】、【CAR-T细胞治疗淋巴瘤MDT全程管理专家共识】共同主编,清华大学出版社,2021年

【CAR-T细胞免疫治疗学】人民卫生出版社,2021年;【肿瘤生物细胞治疗病例精解】上海科学技术文献出版社,2024年,副主编

主持国家自然基金重点项目、原创探索项目和面上项目7项和浙江省重点研发计划等

作为负责人或主要成员获得国家科技进步二等奖2项、省科技进步一、二等奖近10项

战榕 教授

福建医科大学附属协和医院

血液内科教授、主任医师

中华医学会血液学分会浆细胞 疾病学组委员

疾病学组委员

中国抗癌学会血液肿瘤专业委员会骨髓瘤与浆细胞

疾病学组委员

中国医药教育协会血液学专业委员会骨髓瘤学组常委

中国女医师协会血液专业委员会委员

福建省肿瘤化疗质量控制中心委员

陈兵 教授

南京鼓楼医院

南京大学医学院附属鼓楼医院血液科主任、造血干细胞移植中心主任

主任医师,教授,博士生导师

中华医学会血液学分会浆细胞病学组委员

中国临床肿瘤学会骨髓瘤专家委员会常务委员

中国老年医学会血液学分会骨髓瘤学组委员

中国医药教育协会血液学专委会常务委员

江苏省医学会血液学分会副主任委员、浆细胞疾病学组组长

江苏省研究型医院学会浆细胞病专委会主任委员

擅长多发性骨髓瘤的诊治及造血干细胞移植。2012年作为访问学者赴美国纪念斯隆凯特林癌症中心学习造血干细胞移植及多发性骨髓瘤细胞治疗技术。主持国家自然科学基金面上、江苏省科技厅重点研发、江苏省卫健委医学重点等科研项目多项

审批编码:MAT- CN-2503341