2025 CSCO肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症指南更新解读丨2025 CSCO指南会

医脉通编辑整理,未经授权请勿转载。

2025年4月18日-19日,由中国临床肿瘤学会(CSCO)和北京市希思科临床肿瘤学研究基金会联合主办的2025年CSCO指南大会在济南盛大召开。在4月19日上午举办的肿瘤治疗所致血液系统毒性专场中,北京大学肿瘤医院刘卫平教授对肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症指南更新进行了解读。

一、肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症概况

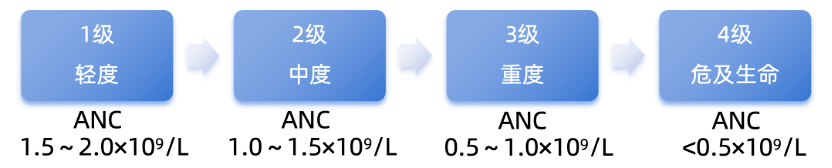

在肿瘤治疗过程中,中性粒细胞减少症是一个不容忽视的问题。刘卫平教授首先介绍了肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的基本概况,这一明确的诊断和分级标准,为临床医生准确判断病情提供了重要依据。

中性粒细胞减少症的诊断及分级

抗肿瘤治疗导致的中性粒细胞绝对值(ANC)<2.0x109/L

中性粒细胞减少性发热

口温>38.3°C(腋温>38.1°C),或2h内连续2次口温>38.0℃(腋温>37.8°C)

ANC<0.5x109/L或预计会<0.5x109/L

二、肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的病理生理特征

深入了解病理生理特征,对于防治肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症至关重要。刘卫平教授指出,中性粒细胞从分裂池、成熟池到外周池的形成过程约需7-14天,在此期间保障患者安全成为关键。

抗肿瘤治疗会抑制骨髓造血功能,使得成熟中性粒细胞凋亡后无法及时更新,导致循环中的中性粒细胞计数减少。无论是细胞周期特异性药物(如氟尿嘧啶 、紫杉醇

、紫杉醇 、吉西他滨

、吉西他滨 等),还是细胞周期非特异性药物(如环磷酰胺

等),还是细胞周期非特异性药物(如环磷酰胺 、多柔比星

、多柔比星 等),都可能引发这一问题。所以在抗肿瘤治疗期间,建议密切监测血常规

等),都可能引发这一问题。所以在抗肿瘤治疗期间,建议密切监测血常规 ,做到及早发现,及时处理。

,做到及早发现,及时处理。

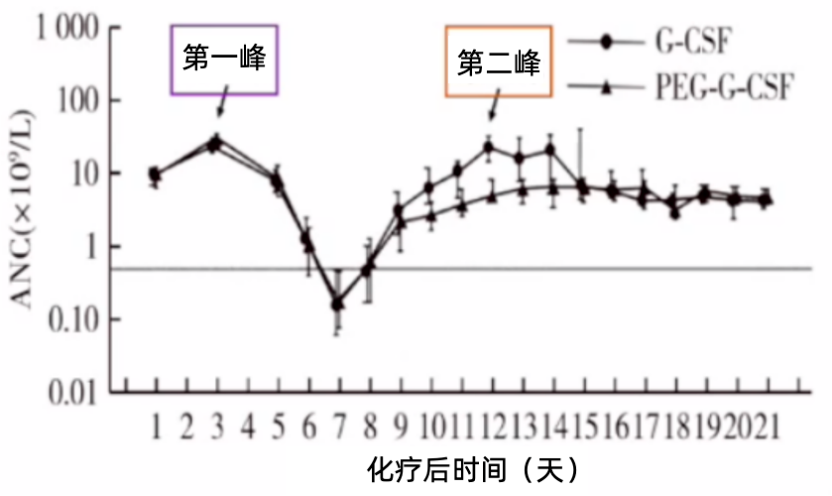

G-CSF在中性粒细胞发育分化中发挥着重要作用,它不仅能促进造血干细胞增殖,增加粒细胞生成与成熟,还可直接作用于前体细胞,使其分化为中性粒细胞。

使用G-CSF后,ANC曲线呈双峰形,第一峰是G-CSF促进骨髓成熟粒细胞向外周血释放的结果,第二峰是G-CSF刺激骨髓粒系造血祖细胞加速增殖、分化、成熟和释放所致。

三、肿瘤治疗相关中性粒细胞减少性发热的风险评估

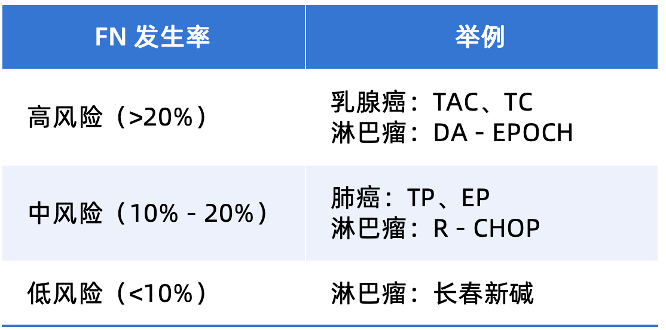

在临床实践中,对肿瘤治疗相关中性粒细胞减少性发热进行风险评估十分必要。虽然肿瘤类型和患者自身条件不能改变,但治疗方案可以调整。因此,评估治疗方案对发生FN(发热性中性粒细胞减少症)的风险成为风险评估的重点,这有助于医生提前规划,选择更合适的治疗策略。

四、肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的分层管理

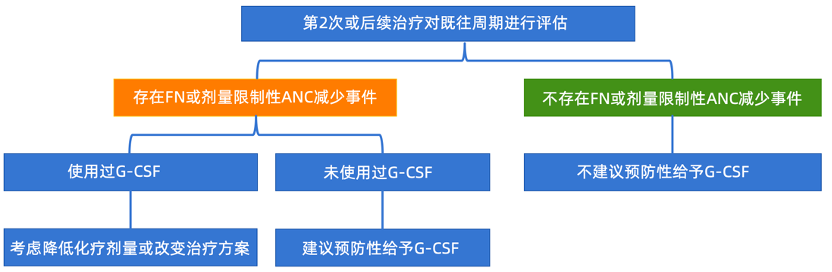

针对肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的管理,指南提出了分层管理策略。在G-CSF的一级预防应用方面,首次治疗前需评估治疗方案FN风险。对于FN高风险、FN中风险且伴有≥1个危险因素的患者,应预防性应用G-CSF;FN低风险患者则不予常规预防性使用。在二级预防应用方面,若前一治疗周期发生FN或剂量限制性中性粒细胞减少事件,下一化疗周期需预防性使用G-CSF。

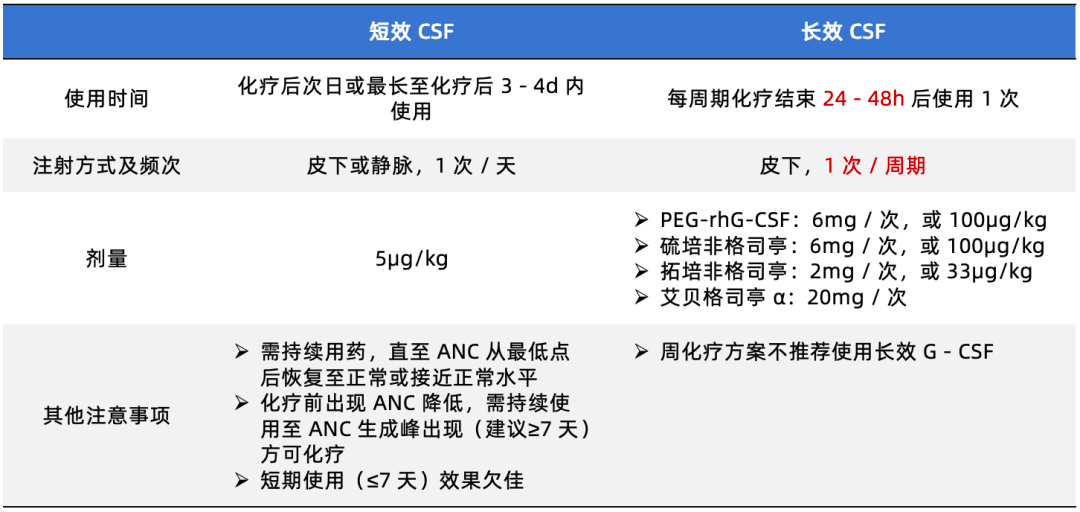

同时,刘卫平教授详细介绍了预防使用G-CSF的用法用量,强调了使用时间、注射方式及频次、剂量等关键要点,还特别指出长效G-CSF在周化疗方案中的使用限制。

预防性使用G-CSF能为患者带来显著临床获益。SEER数据库数据显示,1617665例患者预计6周期化疗期间FN发生率为22%,死亡率达8.6%;应用G-CSF后,FN发生率降至10%,25%的患者无需化疗减量,生存期延长17.5个月。虽然国内尚缺乏大样本循证医学证据,但这些国外数据有力地证明了G-CSF的预防效果。

对于G-CSF相关不良反应,如轻中度骨痛、中性粒细胞一过性增高等,临床处理相对容易,通过降低剂量或药物治疗即可缓解。

G-CSF相关不良反应处理:

轻中度骨痛

降低剂量

药物治疗(对乙酰氨基酚 、非甾体类抗炎药、抗组胺药、阿片类镇痛药)

、非甾体类抗炎药、抗组胺药、阿片类镇痛药)

中性粒细胞一过性增高

停药会消失

通常无需特殊处理

若ANC>30x109/L或WBC>50x109/L,建议剂量减半

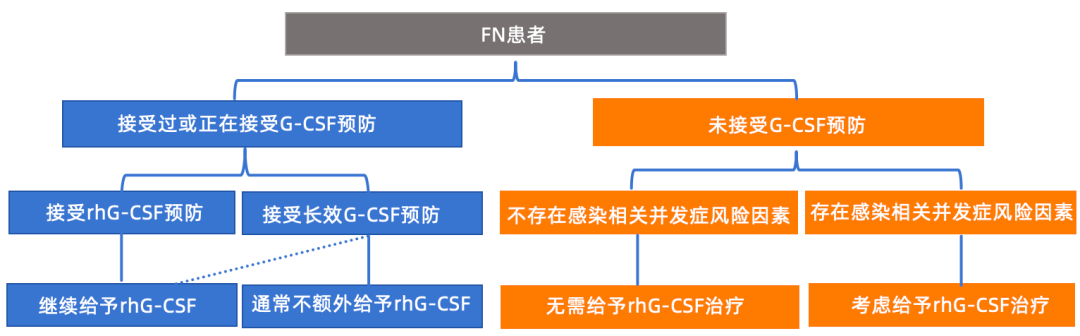

在肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的治疗环节,刘卫平教授介绍了FN患者治疗性使用G-CSF的路径。根据患者是否接受过G-CSF预防、是否存在感染相关并发症风险因素等情况,指南给出了不同的推荐方案。

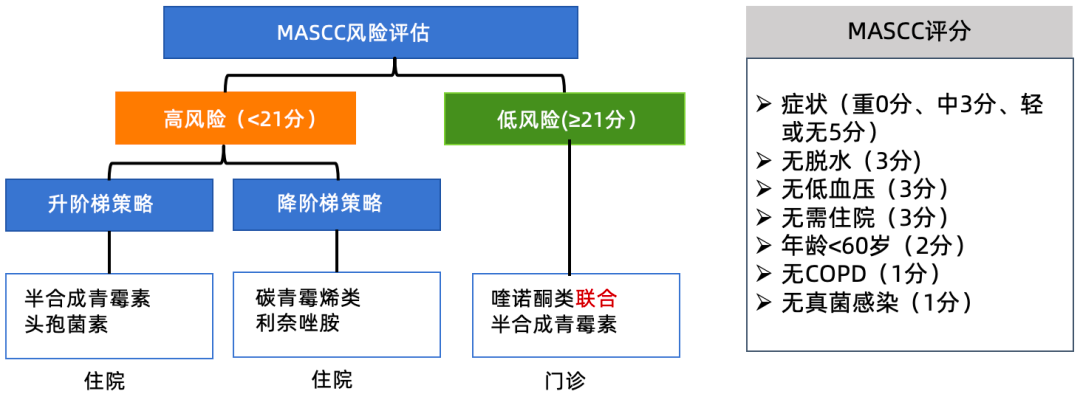

在抗感染治疗路径上,抗生素的选择参考《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南》,通过MASCC评分进行风险评估,依据风险高低采取升阶梯或降阶梯策略,同时强调门诊治疗时的用药规范。

五、肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的患者教育

FN管理的成功离不开及时识别与处理,患者教育及当地监测至关重要。化疗期间患者需密切关注自身健康状况,应每周复查1-2次血常规,每日测量体温,若发现FN症状需立即在当地门诊或入院进行治疗,确保病情得到及时处理。

当出现FN时,需采取防护措施,如注意室内通风,保持空气新鲜,尽量不去人群聚集的公共场所,外出时必须佩戴口罩,保持口腔卫生及皮肤清洁,避免皮肤破损。白细胞水平过低时需采取防护措施,如进行预防性隔离,每日对房间进行空气消毒。

小结

最后,刘卫平教授总结强调,肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症指南强调精准化治疗和全程化管理。明确疾病概念和分级管理,重视FN对患者的威胁以及对化疗的不利影响,及早识别高危人群以及具有危险因素的中危人群,规范G-CSF使用及抗生素选择,这些对于提升肿瘤患者的治疗效果和生存质量意义重大。此次CSCO指南大会上对该指南的更新解读,为临床医生提供了更科学、更规范的诊疗依据,有望推动我国肿瘤治疗相关中性粒细胞减少症的防治工作迈向新台阶。