“医”起守护丨史艳侠教授与您共话乳腺癌治疗安全:《肿瘤治疗相关骨髓抑制院外管理专家共识(2025版)》解读,基于循证的本土化实践

肿瘤治疗相关骨髓抑制是肿瘤治疗中极为常见的不良事件,因其临床表现的滞后性,患者常在院外出现相关症状,给临床诊疗与患者管理带来一定困扰。肿瘤治疗相关骨髓抑制可能诱发粒细胞减少性发热 (FN)等严重问题,进而影响治疗进程与患者预后。然而,当前患者对其认知普遍不足,且院外管理缺乏标准化指导,导致临床实践中面临诸多挑战。

(FN)等严重问题,进而影响治疗进程与患者预后。然而,当前患者对其认知普遍不足,且院外管理缺乏标准化指导,导致临床实践中面临诸多挑战。

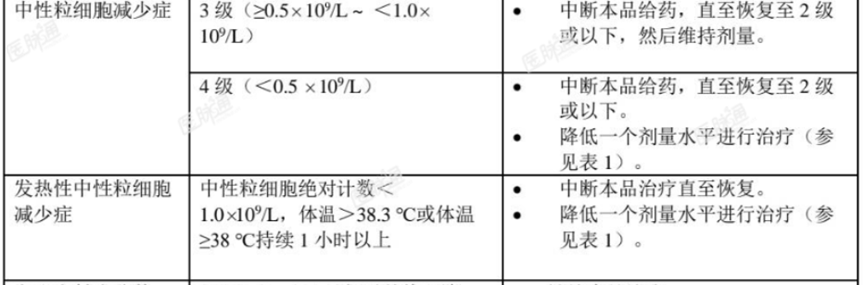

为应对这一现状,中国抗癌协会肿瘤临床化疗专业委员会汇聚国内肿瘤领域权威专家,基于循证医学证据与本土化经验,制定本共识,旨在为医务人员提供科学、规范、系统的院外管理方案。医脉通特邀中山大学肿瘤防治中心史艳侠教授解读共识要点,助力临床工作者更好地应对这一不良事件,为患者安全保驾护航。

1. 肿瘤治疗相关骨髓抑制的概述1

1.1 定义

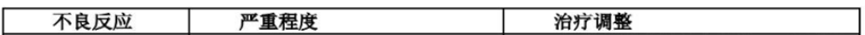

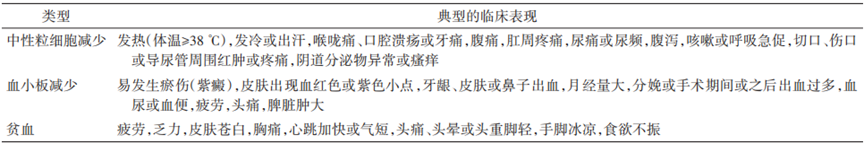

肿瘤治疗相关骨髓抑制是指抗肿瘤治疗(包括抗肿瘤药物治疗、放疗、细胞治疗等)引发的骨髓抑制,包括中性粒细胞减少、血小板减少和贫血 。骨髓抑制的典型临床表现见表1。

。骨髓抑制的典型临床表现见表1。

表1 肿瘤治疗相关骨髓抑制的分类及典型的临床表现

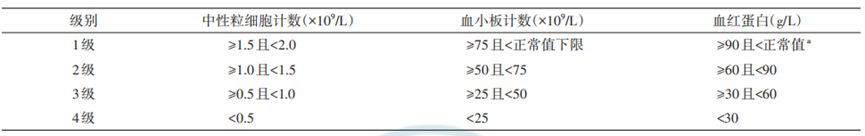

1.2分级

中性粒细胞减少和血小板减少的分级参照美国国家癌症研究所(NCI)常见不良事件术语标准(CTCAE)5.0版制定。

肿瘤治疗相关贫血的分级参照NCI和世界卫生组织标准,并结合中国国情制定(表2)。

表2 肿瘤治疗相关骨髓抑制的分级标准

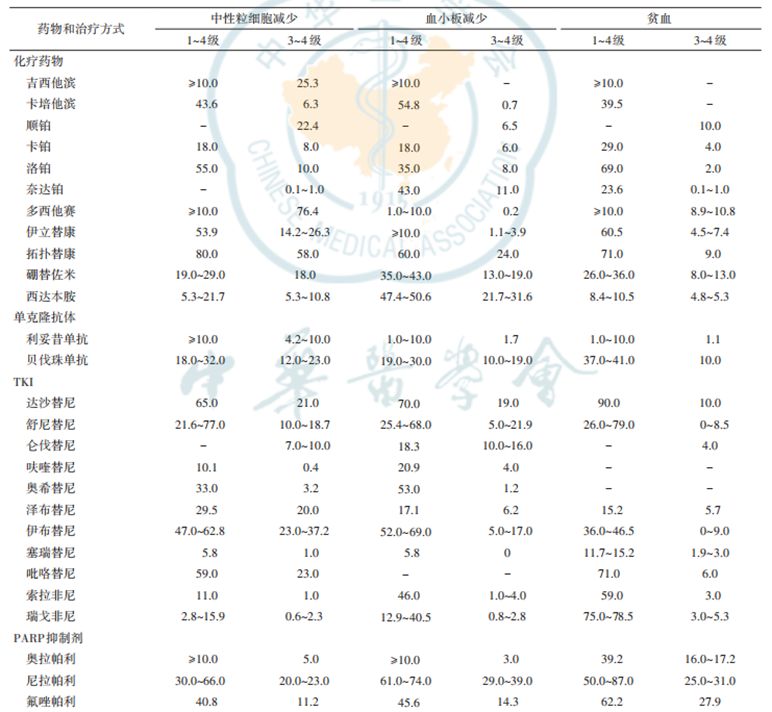

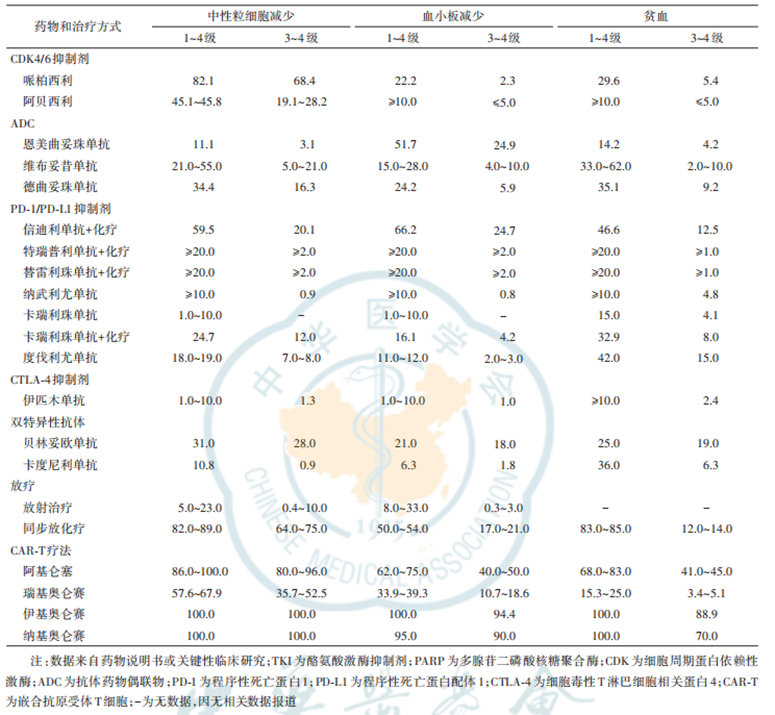

1.3 流行病学

肿瘤治疗相关骨髓抑制的发生率受多种因素影响,如肿瘤类型、治疗药物种类、治疗方式以及国家/地区/种族等,差异显著(表3)。相对而言,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗期间骨髓抑制发生率普遍较高,化疗药物所致骨髓抑制发生率高于免疫检查点抑制剂(ICIs);与单用ICIs相比,ICIs联合化疗所致骨髓抑制发生率更高。而靶向药物所致骨髓抑制,因作用靶点不同而有不同发生率。此外,相比于单纯放疗,同步放、化疗的骨髓抑制发生率更高。

表3 治疗肿瘤的常见药物和治疗方式所致骨髓抑制的发生率(%)

2.肿瘤治疗相关骨髓抑制院外管理流程1

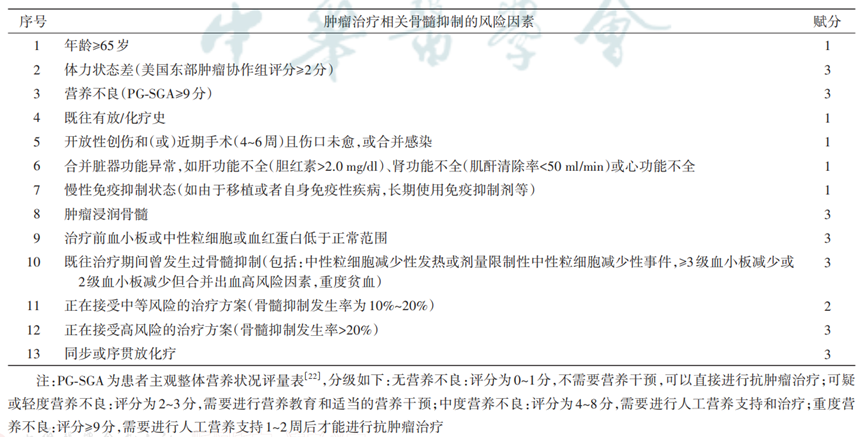

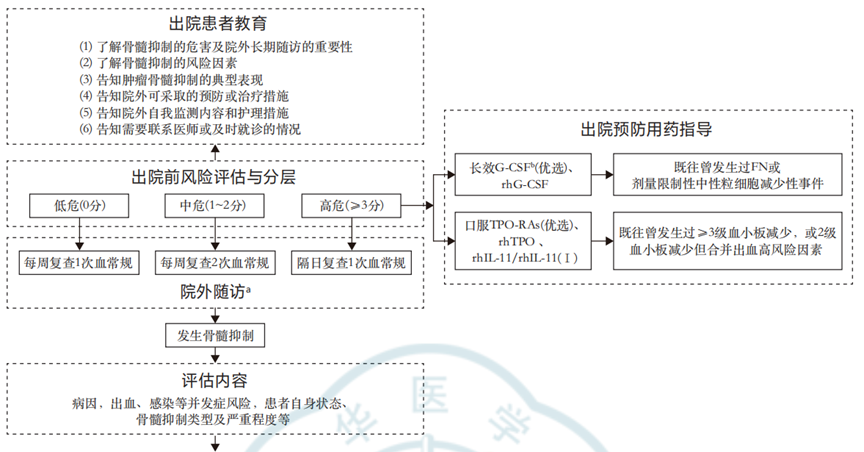

2.1 出院前骨髓抑制风险评估与分层

为指导肿瘤治疗相关骨髓抑制的风险分层与管理,该共识综合临床数据、调研、说明书及患者与治疗因素,经专家线上问卷确定13个重要风险因素并赋分(表4),按总分(0分低危、1~2分中危、≥3分高危,总分28分)分层。

表4 肿瘤治疗相关骨髓抑制风险分层评估表

2.2 肿瘤治疗相关骨髓抑制院外管理流程

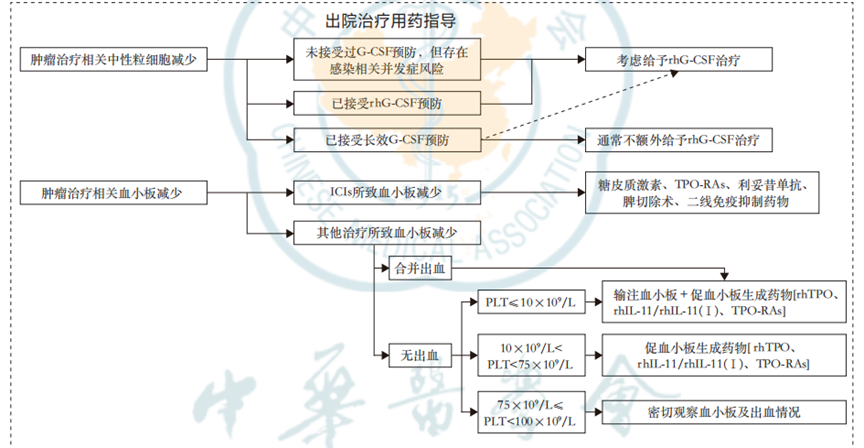

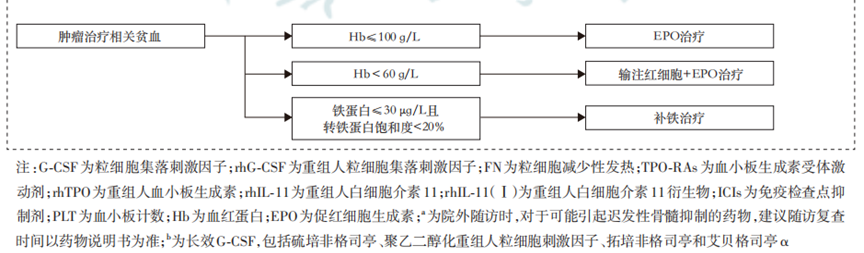

2.3 具体出院用药指导

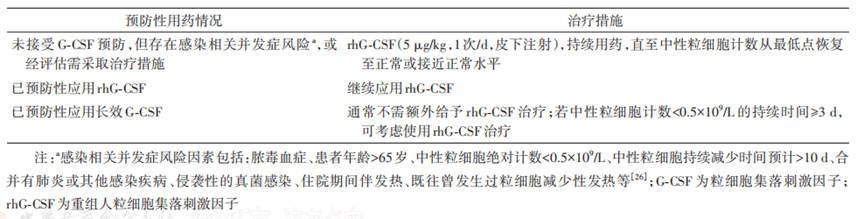

中性粒细胞减少的主要治疗药物为重组人粒细胞集落刺激因子 (rhG‑CSF),但需根据患者既往预防性应用粒细胞集落刺激因子(G‑CSF)情况选择相应的治疗措施(表5)。

(rhG‑CSF),但需根据患者既往预防性应用粒细胞集落刺激因子(G‑CSF)情况选择相应的治疗措施(表5)。

表5 肿瘤治疗相关中性粒细胞减少的治疗措施

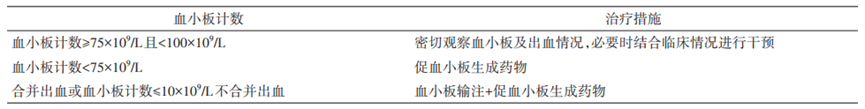

肿瘤治疗所致的血小板减少症 (CTIT)的治疗措施主要包括血小板输注和(或)促血小板生成药物(表6)。

(CTIT)的治疗措施主要包括血小板输注和(或)促血小板生成药物(表6)。

表6 肿瘤治疗所致的血小板减少症(CTIT)的治疗措施

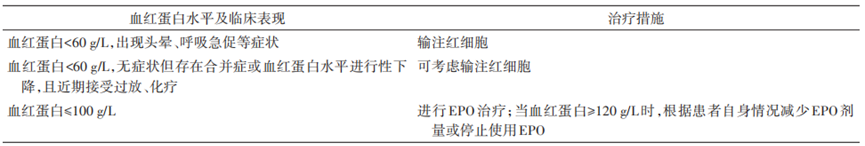

因肿瘤治疗出现的相关贫血的主要治疗措施包括:补充铁剂、叶酸 、维生素

、维生素 B12、促红细胞生成素

B12、促红细胞生成素 (EPO)和输注红细胞治疗(表7)。

(EPO)和输注红细胞治疗(表7)。

表7 肿瘤治疗相关贫血的治疗措施

2.4 出院随访

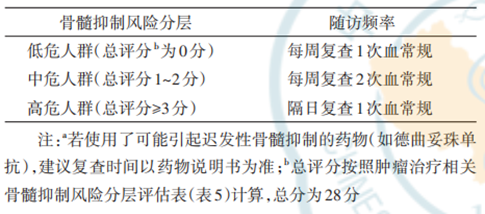

患者可依据骨髓抑制风险分层建议的随访频率(表8)进行常规复查,并根据结果对症处理。

表8 不同骨髓抑制风险分层的出院患者随访频率

3.乳腺癌 管理实例

管理实例

正如前文所言,多款抗肿瘤药物可能导致相关的骨髓抑制,在国内获批的多款新型抗乳腺癌药物的说明书中对其管理做出了建议。

a)化疗药

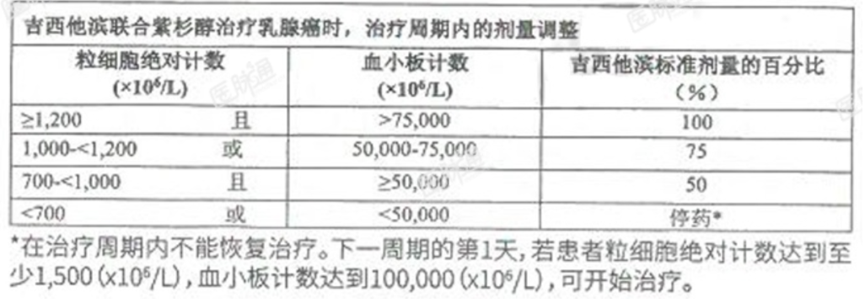

①吉西他滨 2

2

对于所有适应证,每次使用吉西他滨前,必须对患者进行血小板和粒细胞计数检查。在每个治疗周期开始前,患者的粒细胞绝对计数应不少于1,500(x106/L)且血小板计数需达到100,000(x106/L)。

根据说明书,对应剂量调整方案如下表所示。

②多西他赛 3

3

中性粒细胞减少是多西他赛治疗期间最常见的不良事件,使用过程中应经常对白细胞数 目进行监测。当病人中性粒细胞数目恢复至>1500个/mm3以上时才能接受多西他赛的治疗,多西他赛治疗期间如果发生严重的中性粒细胞减少( <500个/mm3并持续≥7天),在下一个疗程中建议减低剂量,如仍有相同问题发生,则建议再减低剂量或停止治疗。

目进行监测。当病人中性粒细胞数目恢复至>1500个/mm3以上时才能接受多西他赛的治疗,多西他赛治疗期间如果发生严重的中性粒细胞减少( <500个/mm3并持续≥7天),在下一个疗程中建议减低剂量,如仍有相同问题发生,则建议再减低剂量或停止治疗。

③卡铂 4

4

骨髓抑制为卡铂常见不良事件,白细胞与血小板在用药21日后达最低点,通常在用药后30日左右恢复;粒细胞的最低点发生于用药后21~28日,通常在35日左右恢复;白细胞与血小板减少与剂量相关,有蓄积作用。

b)靶向药

①单克隆抗体:帕妥珠单抗 5

5

接受帕妥珠单抗治疗患者不良反应总结如下图所示,具体处理措施可参考共识。

②TKI:吡咯替尼 5

5

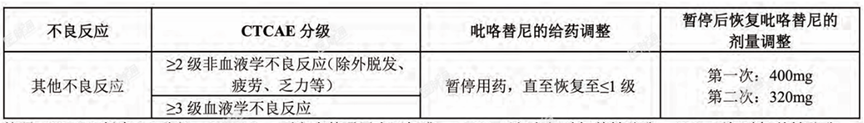

治疗过程中如患者出现不良事件,可通过暂停给药、降低剂量或者停止给药进行管理。

针对吡略替尼联合卡培他滨 出现不良反应推荐的剂量调整方案:

出现不良反应推荐的剂量调整方案:

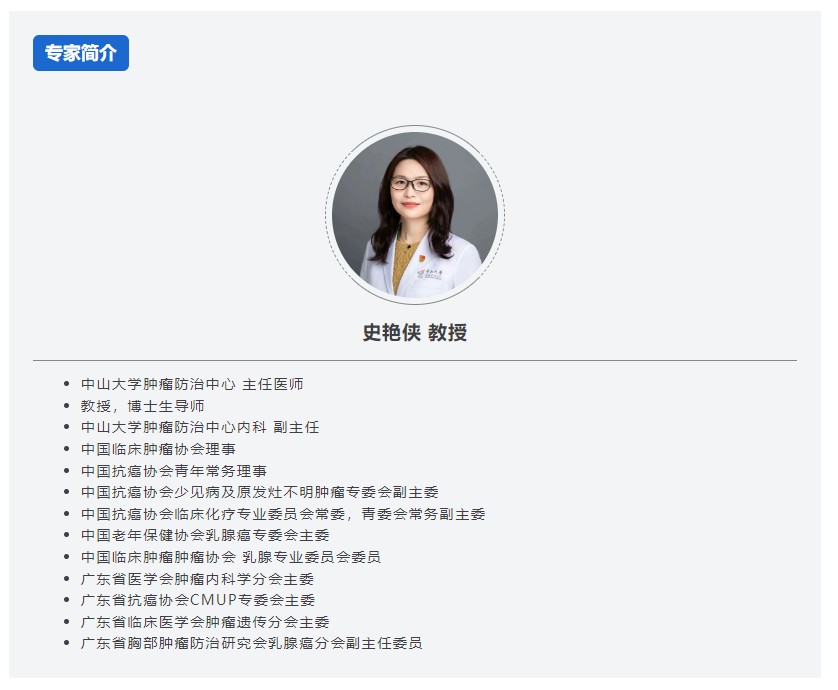

针对吡略替尼联合曲妥珠单抗和多西他赛出现不良事件推荐的剂量调整方案:

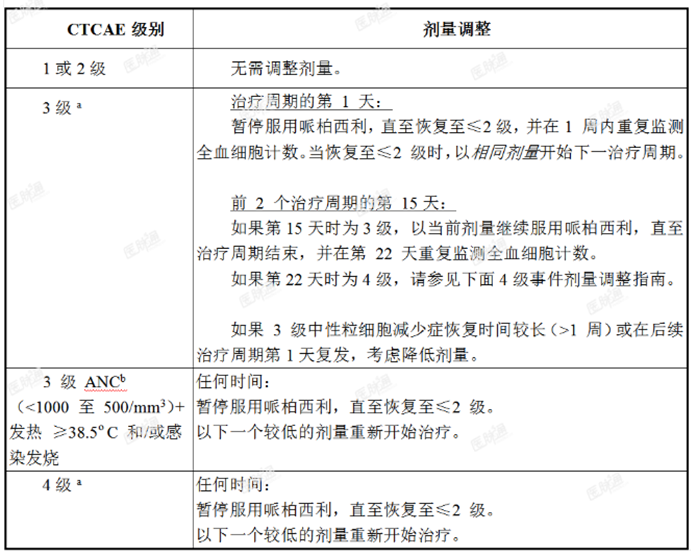

③CDK4/6抑制剂:哌柏西利 7

7

说明书建议在中性粒细胞绝对计数(ANC)≥1,000/mm3且血小板计数≥50,000/mm3时接受哌柏西利。

在开始哌柏西利治疗前、每个治疗周期开始时、前2个治疗周期的第15天以及有临床指征时应监测全血细胞计数 。

。

对于前6个治疗周期内发生最高严重程度为1或2级中性粒细胞减少症的患者,其后续周期的全血细胞计数监测时间应为每3个月一次、各周期开始之前以及有临床指征时。

哌柏西利发生血液学毒性的剂量调整和管理如下图所示:

按照CTCAE版本4.0分级。

ANC=中性粒细胞绝对计数;CTCAE=不良事件通用术语标准;LLN=正常值下限。

④ADC:德曲妥珠单抗 8

8

德曲妥珠单抗的临床研究中报告了中性粒细胞减少症(包括发热性中性粒细胞减少症)病例。说明书建议在开始给药前和后续每次给药前,及在有临床指征时监测全血细胞计数。根据中性粒细胞减少症的严重程度,可能需要中断或减少德曲妥珠单抗剂量,其剂量降低方案和不良反应剂量调整如下图所示: