《阿普米司特治疗银屑病专家指导意见(2025版)》深度解读:从机制到临床的全维度解析

编者按

银屑病 作为一种复杂的免疫介导性疾病,不仅严重影响患者的皮肤外观与关节功能,还与代谢综合征

作为一种复杂的免疫介导性疾病,不仅严重影响患者的皮肤外观与关节功能,还与代谢综合征 、心血管疾病

、心血管疾病 等系统性共病密切相关。随着靶向治疗时代的到来,口服小分子药物阿普米司特

等系统性共病密切相关。随着靶向治疗时代的到来,口服小分子药物阿普米司特 (Apremilast, APR)因其独特的作用机制和广泛的临床适用性,成为银屑病治疗领域的重要突破。2025年5月,中华医学会皮肤性病学分会银屑病学组发布《阿普米司特治疗银屑病专家指导意见(2025版)》(以下简称《指导意见》),基于91篇国内外研究证据与专家共识,系统规范了APR的临床应用。本文结合《指导意见》核心内容,从作用机制、疗效数据、用药策略及安全性管理等维度展开深度解读,为临床实践提供参考。

(Apremilast, APR)因其独特的作用机制和广泛的临床适用性,成为银屑病治疗领域的重要突破。2025年5月,中华医学会皮肤性病学分会银屑病学组发布《阿普米司特治疗银屑病专家指导意见(2025版)》(以下简称《指导意见》),基于91篇国内外研究证据与专家共识,系统规范了APR的临床应用。本文结合《指导意见》核心内容,从作用机制、疗效数据、用药策略及安全性管理等维度展开深度解读,为临床实践提供参考。

APR通过特异性抑制磷酸二酯酶4(PDE4),阻断细胞内环磷酸腺苷 (cAMP)的水解,从而上调cAMP水平。这一过程触发双重抗炎效应:一方面激活cAMP反应元件结合蛋白(CREB),促进抗炎细胞因子IL-10的合成;另一方面抑制核因子κB(NF-κB)通路,减少TNF-α、IL-17A、IL-23等促炎因子的释放。值得注意的是,APR不仅作用于Th1、Th17等免疫细胞,还可抑制树突细胞浸润、表皮增厚及关节破坏,从转录水平实现免疫稳态的整体调控。此外,其对白细胞三烯B4、诱导型一氧化氮

(cAMP)的水解,从而上调cAMP水平。这一过程触发双重抗炎效应:一方面激活cAMP反应元件结合蛋白(CREB),促进抗炎细胞因子IL-10的合成;另一方面抑制核因子κB(NF-κB)通路,减少TNF-α、IL-17A、IL-23等促炎因子的释放。值得注意的是,APR不仅作用于Th1、Th17等免疫细胞,还可抑制树突细胞浸润、表皮增厚及关节破坏,从转录水平实现免疫稳态的整体调控。此外,其对白细胞三烯B4、诱导型一氧化氮 合酶的抑制作用,进一步强化了对炎症级联反应的阻断。

合酶的抑制作用,进一步强化了对炎症级联反应的阻断。

1. 中重度患者的核心证据

在关键3期研究ESTEEM 1&2中,1257例中重度斑块状银屑病患者接受APR 30mg每日2次治疗,16周时银屑病面积与严重程度指数(PASI75)应答率达33.1%,显著高于安慰剂组(5.3%);52周时应答率维持至61.0%,PASI评分较基线降低81%~88%,证实了长期疗效的稳定性。真实世界研究显示,未经生物制剂治疗的患者治疗16周后,生活质量评分(DLQI≤5分)应答率达68.3%,进一步验证了APR在临床真实场景中的有效性。

2. 轻中度患者的精准治疗

ADVANCE研究纳入595例未接受生物制剂治疗的轻中度患者,16周时静态医生整体评估(sPGA 0/1且改善≥2分)应答率21.6%(安慰剂组4.1%),同时体表受累面积(BSA)改善75%的患者比例达33%,瘙痒症状改善率43.2%。这提示APR不仅适用于中重度患者,亦可作为轻中度患者系统治疗的优选方案。

1. 头皮与指甲病变的靶向改善

ESTEEM试验显示,头皮银屑病患者16周时头皮医生整体评估(ScPGA 0/1)应答率46.5%(安慰剂组17.5%),指甲银屑病严重程度指数(NAPSI)在16周、32周分别改善29%、60%,并持续至52周。对于传统外用药难以渗透的头皮鳞屑与甲下角化过度,APR的口服系统性作用展现出显著优势。

2.掌跖与生殖器病变的疗效突破

Meta分析显示,掌跖银屑病患者16周掌跖医生整体评估(PPPGA 0/1)应答率59%(OR=2.69, 95%CI:1.39~5.22);生殖器银屑病16周静态评估(sPGA-G 0/1)应答率38.7%。真实世界数据进一步表明,治疗6个月后,66%~84%的患者对特殊部位改善表示满意,显著提升患者的生活质量与治疗信心。

1. 关节病型银屑病(PsA)的长期获益

PALACE系列研究证实,APR治疗PsA患者16周ACR20应答率31%~41%,长期治疗(260周)应答率达67.2%,并显著改善附着点炎(MASES评分下降1.3 vs 安慰剂0.9)和指趾炎(计数下降1.8 vs 安慰剂1.3)。对于未使用DMARDs的患者,260周时84.8%的肿胀关节、76.4%的压痛关节计数减少,71.2%的附着点炎患者MASES评分归零,提示APR对关节结构损伤的延缓作用。

2.掌跖脓疱病与红皮病型银屑病的探索性应用

日本2期研究显示,掌跖脓疱病患者16周PPPASI50应答率78.3%,回顾性研究中80%患者治疗16周后获PPPASI50应答;红皮病型银屑病虽临床数据有限,但多项病例报道显示APR可快速控制弥漫性红斑与脱屑,为传统治疗棘手的重症类型提供新选择。

APR的非免疫抑制特性使其在合并代谢、心血管及炎症性肠病 的患者中独具优势:

的患者中独具优势:

-代谢综合征:治疗6个月时,患者平均体重减轻2.2kg,BMI下降0.8kg/m²,胰岛素 抵抗(HOMA-IR)显著改善,提示其对代谢稳态的正向调节。

抵抗(HOMA-IR)显著改善,提示其对代谢稳态的正向调节。

-心血管保护:与依那西普 相比,APR可改善内皮糖萼完整性、微血管灌注及左室心肌功能,降低促炎因子IL-1β及心血管风险相关氨基酸

相比,APR可改善内皮糖萼完整性、微血管灌注及左室心肌功能,降低促炎因子IL-1β及心血管风险相关氨基酸 水平,为银屑病患者的心血管共病管理提供新路径。

水平,为银屑病患者的心血管共病管理提供新路径。

-炎症性肠病共病:2期研究显示,APR治疗活动性溃疡性结肠炎 12周临床缓解率31.6%(安慰剂组12.1%),实现皮肤与肠道炎症的双重控制。

12周临床缓解率31.6%(安慰剂组12.1%),实现皮肤与肠道炎症的双重控制。

-国内获批适应证:成人中重度斑块状银屑病(符合光疗或系统治疗指征)。

-国际拓展适应证(FDA):活动性PsA、≥6岁儿童中重度斑块状银屑病(体重≥20kg)、白塞病 口腔溃疡。

口腔溃疡。

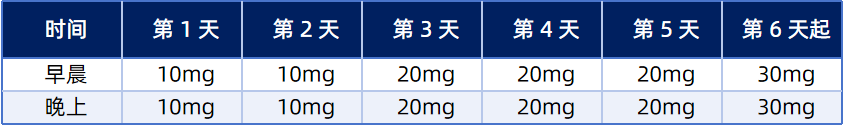

1. 剂量滴定:减少胃肠道反应的关键

为降低初始治疗的胃肠道不适,推荐5天阶梯式加量至维持剂量,,从第6天开始维持剂量30 mg每日2次使用。(表1):

表1 口服阿普米司特治疗银屑病的剂量滴定方案

2. 特殊人群的剂量调整

-儿童(6~17岁):体重20~<50kg者,20mg每日2次;≥50kg者,30mg每日2次(SPROUT研究显示16周sPGA0/1应答率33.1%)。

-肝肾功能损害:轻中度肝损(Child Pugh B/C级)及肾损(肌酐清除率30~89ml/min)无需调整剂量;重度肾损(<30ml/min)减为30mg每日1次,仅早晨给药。

3. 疗效评估与治疗决策

参考NICE指南,治疗16周未达PASI75或PASI50且DLQI未降低5分,视为治疗失败。建议每12~16周监测皮损 (PASI、BSA)、生活质量(DLQI)及共病指标(如血糖、血脂、关节超声),动态调整治疗方案。

(PASI、BSA)、生活质量(DLQI)及共病指标(如血糖、血脂、关节超声),动态调整治疗方案。

1. 联合治疗的增效模式

-光疗与外用药:APR联合NB-UVB治疗中重度斑块状银屑病,12周PASI 75应答率达100%,其中40%患者实现皮损完全清除;与卡泊三醇 联合使用时,PASI 75应答率较单药提升17.2%(51.85% vs 34.61%)。

联合使用时,PASI 75应答率较单药提升17.2%(51.85% vs 34.61%)。

-系统药物与生物制剂:APR联合甲氨蝶呤 治疗掌跖银屑病,16周改良PPPASI 75应答率43%(MTX单药组30%);对于生物制剂疗效衰减患者,联合APR可使24周PASI评分显著降低,为临床难治性病例提供挽救方案。

治疗掌跖银屑病,16周改良PPPASI 75应答率43%(MTX单药组30%);对于生物制剂疗效衰减患者,联合APR可使24周PASI评分显著降低,为临床难治性病例提供挽救方案。

2.转换治疗的安全性证据

LIBERATE研究显示,依那西普应答患者转换至APR后,52周PASI75应答率维持在57%,且逆转了生物制剂治疗期间的体重增加。目前虽缺乏其他生物制剂转换APR的大规模数据,但机制上APR无需洗脱期,可无缝衔接生物制剂治疗,减少治疗空窗期风险。

APR的安全性特征显著,最常见不良反应为轻中度胃肠道症状(腹泻 29%、恶心21%、呕吐

29%、恶心21%、呕吐 9%),多发生于治疗前2周,约80%患者在1个月内症状自行缓解。管理策略包括:

9%),多发生于治疗前2周,约80%患者在1个月内症状自行缓解。管理策略包括:

-非药物干预:建议患者少食多餐、避免油腻饮食,睡前服药以减少日间不适;补充膳食纤维可改善肠道蠕动异常。

-药物对症治疗:难治性腹泻或恶心可使用次水杨酸铋 、洛哌丁胺

、洛哌丁胺 ;重度症状可临时将剂量减至20mg每日2次,待症状缓解后逐步恢复至维持剂量。

;重度症状可临时将剂量减至20mg每日2次,待症状缓解后逐步恢复至维持剂量。

-妊娠与哺乳:目前缺乏人类妊娠数据,动物实验显示胚胎毒性,妊娠前需停药至少2天(5个半衰期),哺乳期禁用。

-老年人与肿瘤患者:≥65岁患者无需调整剂量,安全性与年轻群体一致;合并肺癌 、结直肠癌

、结直肠癌 等实体瘤患者,经肿瘤专科评估后可使用,真实世界研究显示治疗104周无肿瘤复发风险。

等实体瘤患者,经肿瘤专科评估后可使用,真实世界研究显示治疗104周无肿瘤复发风险。

-感染风险人群:潜伏结核 或乙肝核心抗体阳性(HBV DNA阴性)患者可用,APR未显示乙肝再激活风险;HIV阳性患者病例报道显示有效且安全,但需密切监测免疫状态。

或乙肝核心抗体阳性(HBV DNA阴性)患者可用,APR未显示乙肝再激活风险;HIV阳性患者病例报道显示有效且安全,但需密切监测免疫状态。

疫苗)或重组疫苗,活疫苗(如麻疹

疫苗)或重组疫苗,活疫苗(如麻疹 -腮腺炎-风疹

-腮腺炎-风疹 疫苗、水痘

疫苗、水痘 疫苗)亦适用。围手术期参考ACR(美国风湿病学会)指南,可继续用药且无需调整剂量,不增加术后感染或伤口愈合风险。

疫苗)亦适用。围手术期参考ACR(美国风湿病学会)指南,可继续用药且无需调整剂量,不增加术后感染或伤口愈合风险。 《阿普米司特治疗银屑病专家指导意见(2025版)》的发布,标志着我国银屑病靶向治疗进入精细化时代。其核心价值体现在:

1. 循证医学驱动:基于91篇文献的系统评价与专家共识,为APR的临床应用提供最高等级证据支持。

2. 全病程覆盖:从斑块状、关节病型到特殊部位银屑病,从成人到儿童患者,从单一疾病到共病管理,构建了立体化的治疗框架。

3. 安全性优先:明确特殊人群用药规范,强调不良反应的预防与管理,确保治疗获益最大化。

未来,随着真实世界数据的积累与新型联合方案的探索,APR在银屑病治疗中的角色将进一步拓展。

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏 ,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。

,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。