「国人红毯秀」王刚教授团队揭示扁桃体微生物群与银屑病免疫反应新机制

银屑病 作为一种慢性免疫介导的炎症性疾病,其发病机制与微生物群的关联一直是研究热点。近日,空军军医大学西京医院王刚教授团队在《British Journal of Dermatology》(IF=11)发表题为Tonsillar Microbiota Alterations Contribute to Immune Responses in Psoriasis by Skewing Aged Neutrophils的研究,通过多组学技术系统揭示了扁桃体微生物群结构及代谢产物在银屑病中的关键作用,发现其失调可通过影响衰老中性粒细胞功能加剧皮肤炎症,为银屑病的精准治疗提供了新方向。本文结合研究背景、方法、结果及讨论,全面解析该研究的重要发现及临床意义。

作为一种慢性免疫介导的炎症性疾病,其发病机制与微生物群的关联一直是研究热点。近日,空军军医大学西京医院王刚教授团队在《British Journal of Dermatology》(IF=11)发表题为Tonsillar Microbiota Alterations Contribute to Immune Responses in Psoriasis by Skewing Aged Neutrophils的研究,通过多组学技术系统揭示了扁桃体微生物群结构及代谢产物在银屑病中的关键作用,发现其失调可通过影响衰老中性粒细胞功能加剧皮肤炎症,为银屑病的精准治疗提供了新方向。本文结合研究背景、方法、结果及讨论,全面解析该研究的重要发现及临床意义。

银屑病患者常于症状发作前出现咽痛,且扁桃体切除术对部分患者有效,提示扁桃体微生物群可能参与疾病进展。然而,扁桃体微生物群在皮肤炎症中的具体作用机制尚未明确。既往研究表明,微生物群与免疫性疾病存在密切互作,如肠道微生物代谢产物短链脂肪酸(SCFAs)可调节免疫反应,但扁桃体微生物群在银屑病中的角色仍属未知。

王刚教授团队基于临床观察与文献启示,提出科学假设:扁桃体微生物群失调可能通过调控中性粒细胞功能,参与银屑病的免疫病理过程。该研究旨在通过分析银屑病患者扁桃体微生物群的组成与功能变化,阐明其与疾病严重程度的关联,并探索潜在的分子机制。

(一)

研究对象与样本采集

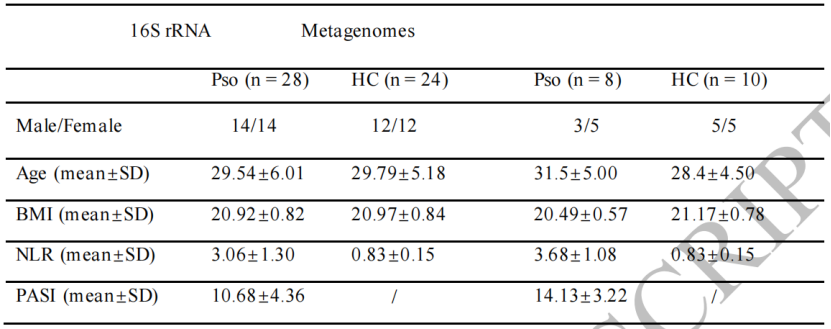

表1 银屑病患者与健康个体的特征

研究纳入28例银屑病患者及24例健康对照,采集扁桃体样本进行16S rRNA测序和宏基因组测序;同时收集14例患者及10例对照的血清,通过液相色谱-质谱(LC-MS)检测SCFAs水平。此外,分离外周血中性粒细胞,利用流式细胞术、免疫荧光及定量PCR等技术,评估微生物代谢产物对中性粒细胞功能的影响。

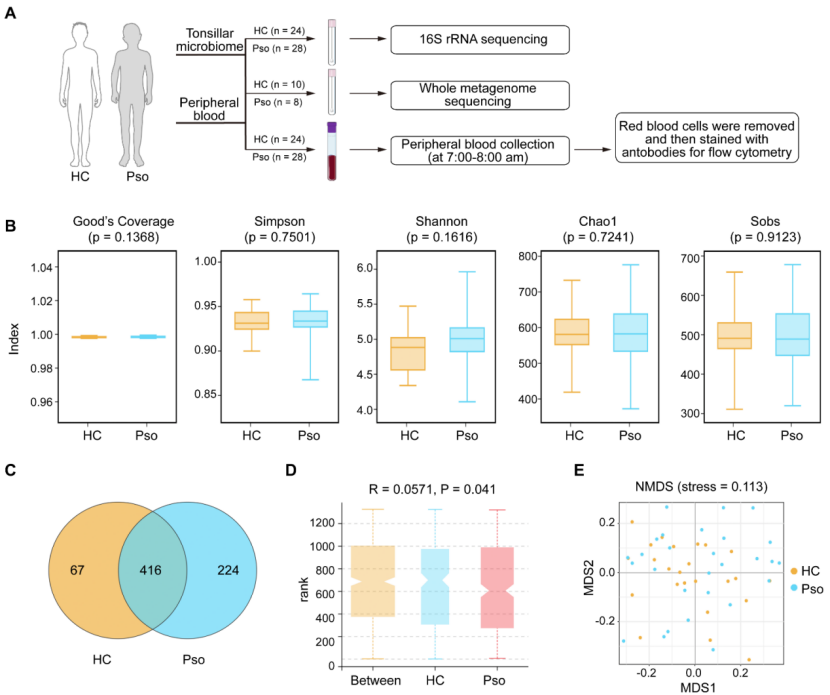

图1 银屑病患者与健康对照扁桃体微生物群的α多样性及β多样性差异(16S rRNA测序)

A:实验设计与样本采集流程;B-E:多样性分析显示患者微生物群离散度更高

(二)

关键技术与分析策略

1. 微生物组分析:通过16S rRNA测序解析微生物群落多样性,宏基因组测序挖掘功能通路差异,重点关注与SCFAs合成相关的代谢途径。

2. 免疫功能验证:体外实验中,使用SCFAs预处理中性粒细胞,检测其对肿瘤坏死因子(TNF)诱导的炎症反应的影响,包括细胞表面标志物表达、胞外诱捕网(neutrophil extracellular traps, NETs)形成及细胞凋亡率等。

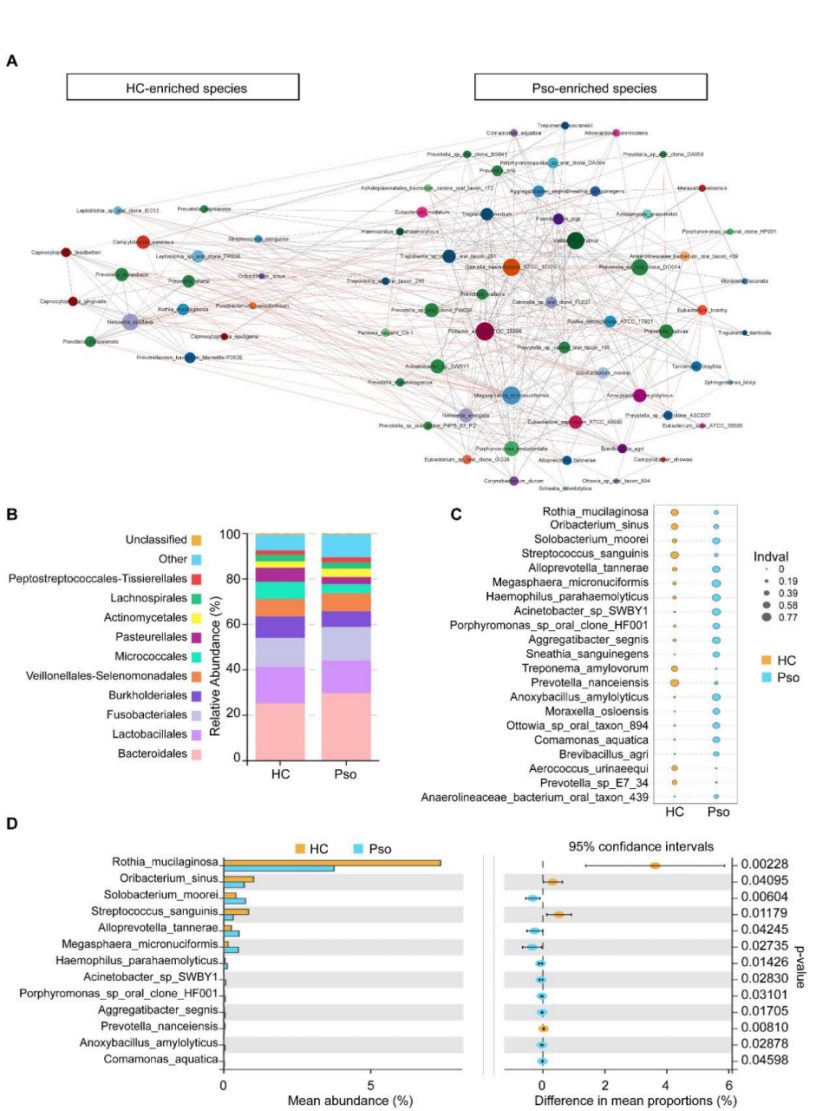

图2 微生物群组成差异及关键菌属变化

A:相关性网络显示患者微生物互作复杂性增加

B-D:拟杆菌目富集,粘滑罗斯菌等菌属减少

(一)

扁桃体微生物群结构显著改变

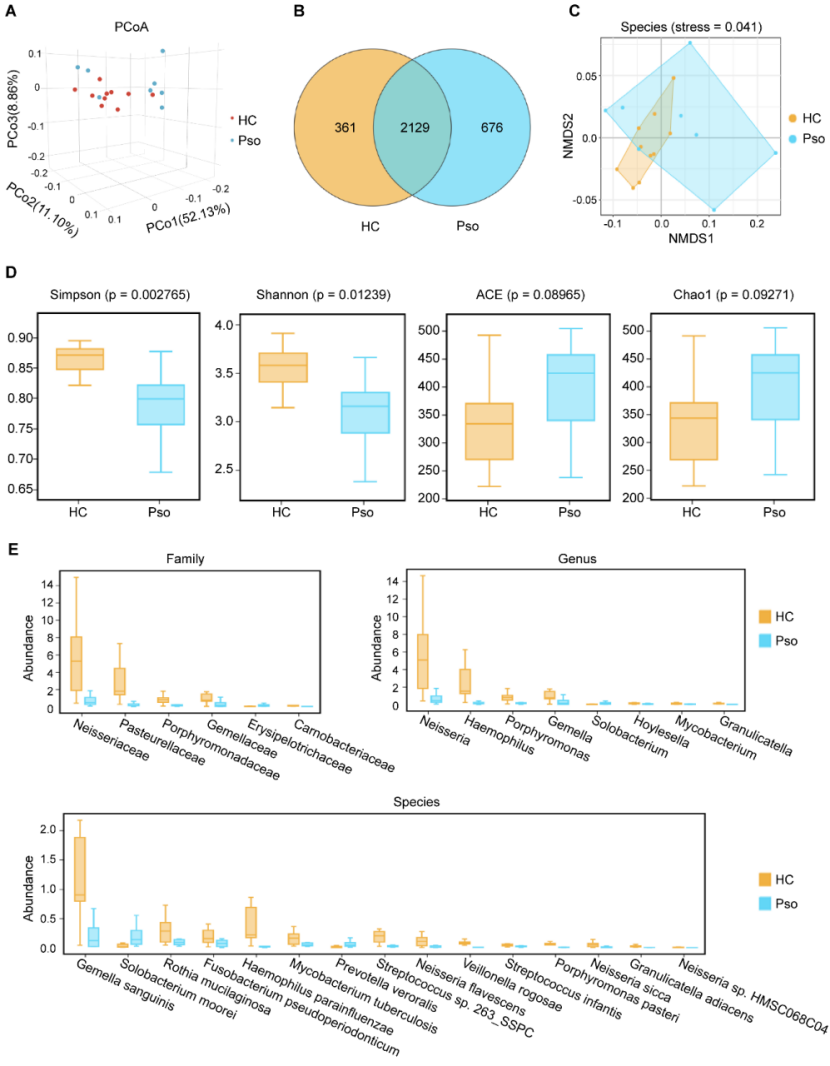

1. 多样性与组成差异:银屑病患者扁桃体微生物群的β多样性显著高于健康对照,表现为拟杆菌目(Bacteroidales)丰度增加,而伯克霍尔德菌目、微球菌目及巴斯德菌目减少。关键菌属如粘滑罗斯菌(Rothia mucilaginosa)在患者中显著减少,其丰度与中性粒细胞-淋巴细胞比值(NLR)及银屑病面积和严重程度指数(PASI)呈负相关,提示其抗炎作用。

2. 功能代谢异常:宏基因组分析显示,患者微生物群中丙酸、丙酮酸及丁酸等短链脂肪酸(SCFAs)合成通路显著下调,丙酮酸代谢相关通路活性降低,与血清SCFAs(如丁酸、丙酸)水平降低一致。SCFAs作为重要的微生物代谢产物,其减少与中性粒细胞衰老及炎症活化密切相关。

(二)

SCFAs抑制中性粒细胞衰老与炎症的机制

1. 体外功能验证:SCFAs预处理可显著抑制TNF诱导的中性粒细胞衰老表型(CXCR4hi),减少促炎细胞因子(IL-1β、IL-17A)和NETs的产生,并降低细胞凋亡率。机制上,已有研究表明SCFAs可能 通过抑制 NF-κB 通路和组蛋白去乙酰化酶(HDAC)活性,促进组蛋白乙酰化,进而下调炎症相关基因转录。

2.临床相关性分析:患者NLR与PASI呈正相关,粘滑罗斯菌的丰度与 NLR和PASI呈显著负相关,同时Firmicutes/Bacteroidetes(F/B)比值降低(反映微生物群失衡)与炎症标志物(如 NLR、PASI)负相关,提示微生物群通过调控SCFAs合成影响中性粒细胞功能。

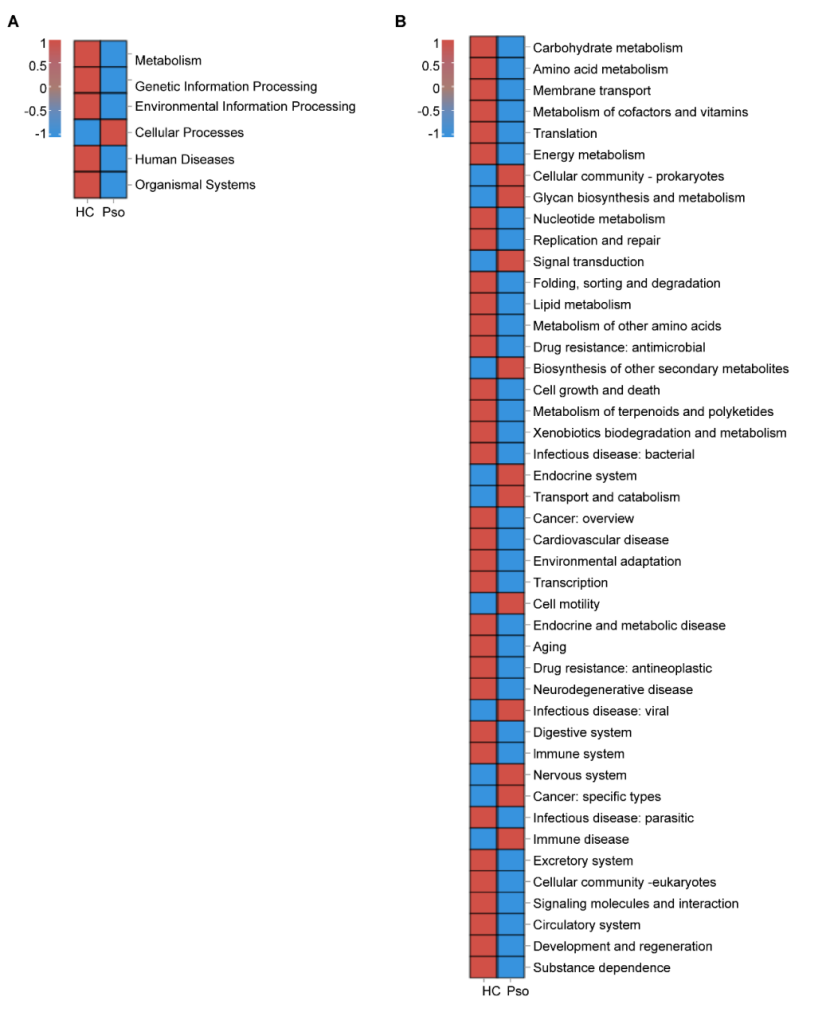

图3 宏基因组分析揭示代谢通路异常

A-C:物种水平多样性差异;D-E:微生物群落结构在属、种水平的差异分析

图4 KEGG功能富集分析

A-B:代谢通路在患者中显著抑制,涉及碳水化合物、氨基酸 代谢等

代谢等

(一)

微生物-免疫互作的病理意义

扁桃体作为免疫-微生物互作的关键器官,其微生物群失调可通过两条路径加剧银屑病炎症:

1. 有益菌减少:粘滑罗斯菌等抗炎菌属丰度下降,导致SCFAs合成不足,解除对中性粒细胞衰老的抑制。

2. 代谢通路紊乱:SCFAs相关代谢通路下调进一步削弱免疫调控,促进中性粒细胞过度活化,形成炎症正反馈。

(二)

临床转化潜力与挑战

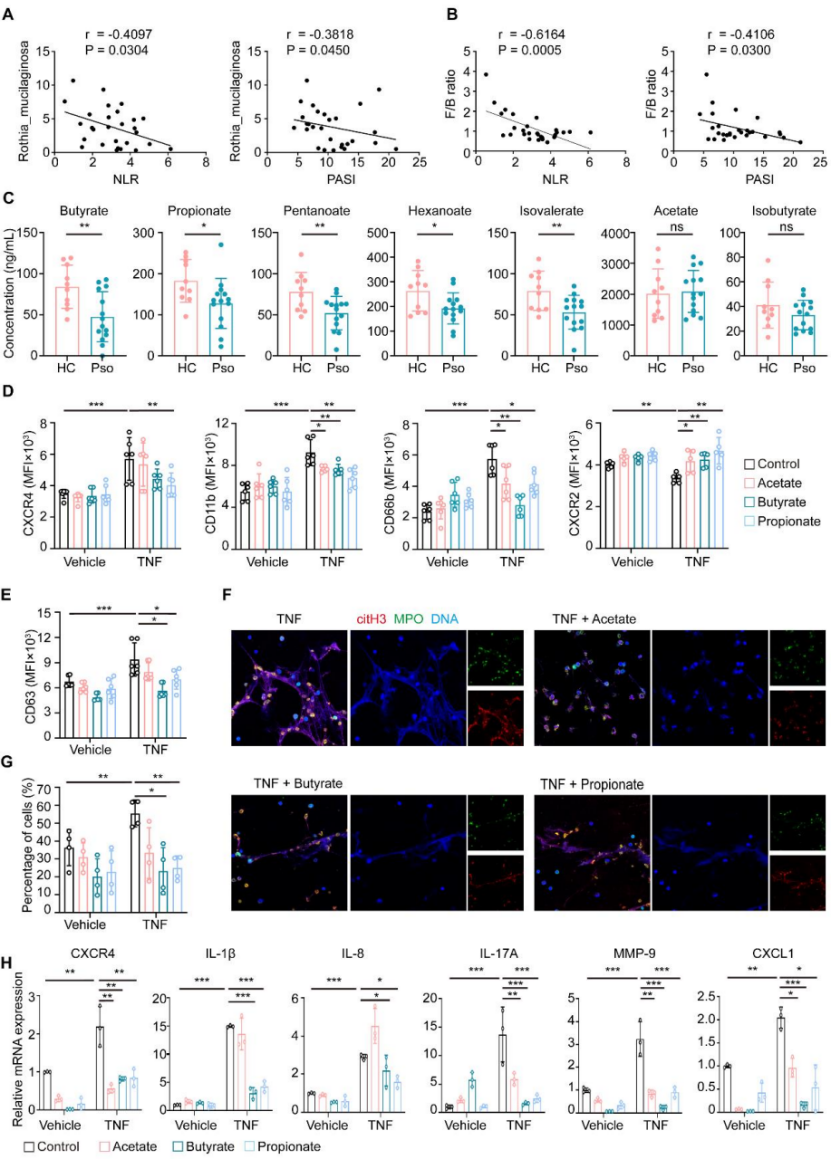

1. 生物标志物开发:粘滑罗斯菌丰度、SCFAs水平及F/B比值有望成为疾病活动度的预测指标(图5A-B)。

2. 治疗新方向:补充SCFAs或靶向重构扁桃体微生物群(如益生菌干预)可能成为潜在治疗策略。目前,克拉屈滨 等嘌呤类似物已在播散性黄瘤中显示疗效,其对银屑病的作用值得探索。

等嘌呤类似物已在播散性黄瘤中显示疗效,其对银屑病的作用值得探索。

3.局限性与展望:本研究存在一定局限性,如样本量较小,且扁桃体与肠道微生物群代谢产物可能存在重叠,需进一步研究明确扁桃体微生物群的独立作用。未来需结合单细胞测序和长期随访,深入解析微生物-免疫互作的动态过程。

图5 SCFAs抑制中性粒细胞活化的机制

A-C:粘滑罗斯菌丰度与炎症指标负相关,患者血清SCFAs水平降低

D-H:SCFAs抑制中性粒细胞表面标志物、NETs形成及炎症因子表达

王刚教授团队的研究首次系统揭示了扁桃体微生物群在银屑病中的双重作用:通过粘滑罗斯菌-SCFAs-中性粒细胞轴调控炎症平衡。这一发现不仅深化了对银屑病发病机制的理解,也为开发“微生物群-代谢-免疫”靶向疗法提供了实验依据。未来,跨学科整合微生物组学、免疫学及临床数据,将推动银屑病精准医学的发展。

1. 微生物组与代谢组关联分析

研究通过16S rRNA测序、宏基因组测序与LC-MS代谢组学技术,系统性揭示银屑病患者扁桃体微生物群的变化,以及与血清短链脂肪酸(SCFAs)水平的关联。

核心发现:粘滑罗斯菌(Rothia mucilaginosa)丰度与NLR(中性粒细胞与淋巴细胞比值)、PASI(银屑病面积和严重程度指数)呈显著负相关,提示其可能通过调节SCFAs水平抑制炎症反应。

2. 微生物失衡与免疫指标的量化验证

研究采用F/B比值(厚壁菌门与拟杆菌门比值)作为微生物失衡指标,发现其与NLR、PASI呈负相关,进一步支持微生物代谢产物在免疫调节中的作用。

临床转化价值:通过血清SCFAs水平检测(如丁酸、丙酸等),可间接评估患者微生物组功能状态,为个性化治疗提供依据。

1. 粘滑罗斯菌的筛选与验证

本研究中,通过16S rRNA测序的多重分析方法,以及宏基因组测序结果均发现粘滑罗斯菌在银屑病患者中的丰度显著低。同时,将测序所分析出来的差异菌与临床炎症指标进行相关性分析,发现粘滑罗斯菌与PASI、NLR呈最强负相关性。进一步,通过体外实验验证代谢产物(如SCFAs)对中性粒细胞活性的抑制作用。

临床意义:黏液罗氏菌可能作为潜在益生菌,通过调节扁桃体-消化道-皮肤轴缓解银屑病炎症,尤其在免疫抑制剂治疗患者中具有补充治疗价值。

2. 其他关键菌属的协同作用

研究提示F/B比值失衡与银屑病严重程度相关,可能涉及厚壁菌门(如Faecalibacterium prausnitzii)与拟杆菌门(如Bacteroides fragilis)的竞争性拮抗。

未来方向:开发基于多菌株联合的益生菌制剂,或通过粪菌移植重建微生物平衡。

1. 机制研究的深化

需进一步解析粘滑罗斯菌以及其代谢产物如何调控中性粒细胞、T细胞等免疫细胞的功能,以及其在皮肤屏障修复中的作用。

技术手段:单细胞测序、空间转录组学可揭示微生物代谢物对特定免疫细胞亚群的影响。

2. 临床转化路径的探索

精准诊断:开发基于微生物组与代谢组的联合检测试剂盒,用于银屑病分型与疗效预测。

靶向治疗:补充 SCFAs 或定植粘滑罗斯菌等益生菌,重构扁桃体菌群代谢通路,抑制中性粒细胞衰老活化,为银屑病精准治疗提供新路径。

益生菌制剂:筛选高活性黏液罗氏菌株,优化递送系统(如微胶囊化)。

代谢物补充:直接补充丁酸等SCFAs,或通过前体物质(如膳食纤维)调节内源性合成。

联合治疗:将微生物靶向疗法与生物制剂结合,减少药物剂量与副作用。

3. 跨学科合作的重要性

需整合微生物学、免疫学、代谢组学与临床医学,建立多中心队列研究,验证微生物组干预的长期安全性与有效性。

审核专家:王刚教授、邵帅教授、陈娇玲副研究员

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。