刘巍教授专访:聚焦房颤管理新进展——从综合策略到技术革新丨OCC 2025

房颤是常见的心律失常 之一,其综合管理与技术创新始终是心血管领域的热点议题。在近日召开的第十九届东方心脏病

之一,其综合管理与技术创新始终是心血管领域的热点议题。在近日召开的第十九届东方心脏病 学会议(OCC 2025)期间,医脉通特邀请北京积水潭医院刘巍

学会议(OCC 2025)期间,医脉通特邀请北京积水潭医院刘巍 教授进行专访,围绕我国房颤管理现状、“AF-CARE”的综合管理路径、脉冲消融(PFA)及人工智能(AI)在房颤领域的应用等展开深度探讨,以期为临床医生提供兼具实用性与前瞻性的参考。

教授进行专访,围绕我国房颤管理现状、“AF-CARE”的综合管理路径、脉冲消融(PFA)及人工智能(AI)在房颤领域的应用等展开深度探讨,以期为临床医生提供兼具实用性与前瞻性的参考。

医脉通:请您介绍一下,当前我国房颤的管理现状如何?

刘巍教授:

随着我国人民知识水平的提高,以及一些国产药物的大量问世,房颤抗凝治疗和导管消融治疗在国内落实得越来越好。然而,由于我国房颤患者基数大,知晓率和控制率仍然较低。就单纯抗凝治疗而言,仅22%的高危房颤患者接受抗凝治疗,但近50%的低危患者却接受了不必要的抗凝治疗。此外,在所有房颤人群中,近三成应该接受抗凝治疗的患者未接受抗凝治疗。与之相比,接受导管消融治疗的患者比例更低。因此,无论是抗凝治疗还是节律控制,房颤治疗均有很大的缺口。

值得注意的是,在房颤控制方面,三甲医院和下级医院仍有很大差距。目前,三甲医院的房颤抗凝比例较高,但基层医院的比例较低。首先,基层医院新型口服抗凝药(NOACs)的覆盖程度较三甲医院差。其次,基层医院在口服抗凝药应用方面存在不规范的情况,尤其是对于老年、合并冠心病 等的人群。

等的人群。

总体而言,在临床实践中,仍应进一步推广国内外房颤指南,尤其是在基层医院中,以进一步规范口服抗凝药应用等,进而实现房颤综合管理。

医脉通:《2024 ESC心房颤动 管理指南》首次提出了“AF-CARE”的综合管理路径,这一理念强调了以患者为中心,涉及初级保健、心脏专科、药学、护理及家庭照护等在内的管理模式。请您分享一下,“AF-CARE”综合管理路径包含了哪些内容?

管理指南》首次提出了“AF-CARE”的综合管理路径,这一理念强调了以患者为中心,涉及初级保健、心脏专科、药学、护理及家庭照护等在内的管理模式。请您分享一下,“AF-CARE”综合管理路径包含了哪些内容?

刘巍教授:

既往房颤指南曾推荐房颤“ABC”管理策略[“A”抗凝和卒中预防、“B”更好的症状管理、“C”优化心血管危险因素和合并疾病管理]。

《2024 ESC心房颤动管理指南》首次提出了“AF-CARE”的综合管理路径,提示房颤管理需要多学科协同合作,以降低房颤患者的致残和致死风险。

“AF-CARE”综合管理路径包括:[C]合并症与危险因素管理,[A]避免卒中与血栓栓塞事件,[R]减轻症状:心室率与节律控制,以及[E]评价与动态再评价。

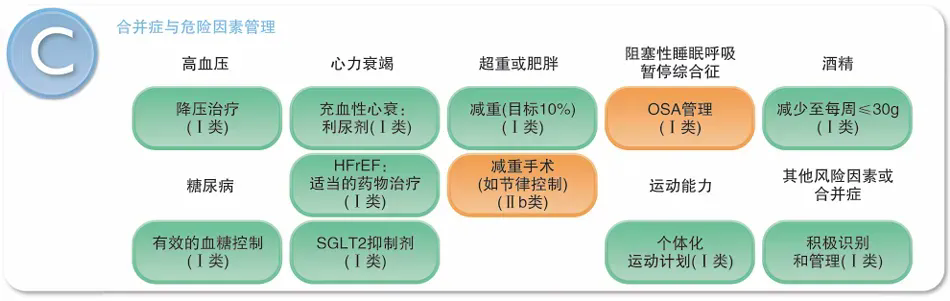

ღ[C]合并症与危险因素管理

房颤患者多为老年人,常合并高血压 、糖尿病

、糖尿病 、心力衰竭

、心力衰竭 等,部分患者还可能合并肥胖、睡眠呼吸暂停及不良生活方式等,这些合并症或危险因素在房颤发生/发展过程中均起到至关重要的作用。因此,房颤管理不仅仅是房颤本身的管理,更重要的是对多种疾病的综合管理。

等,部分患者还可能合并肥胖、睡眠呼吸暂停及不良生活方式等,这些合并症或危险因素在房颤发生/发展过程中均起到至关重要的作用。因此,房颤管理不仅仅是房颤本身的管理,更重要的是对多种疾病的综合管理。

图1 合并症与危险因素管理

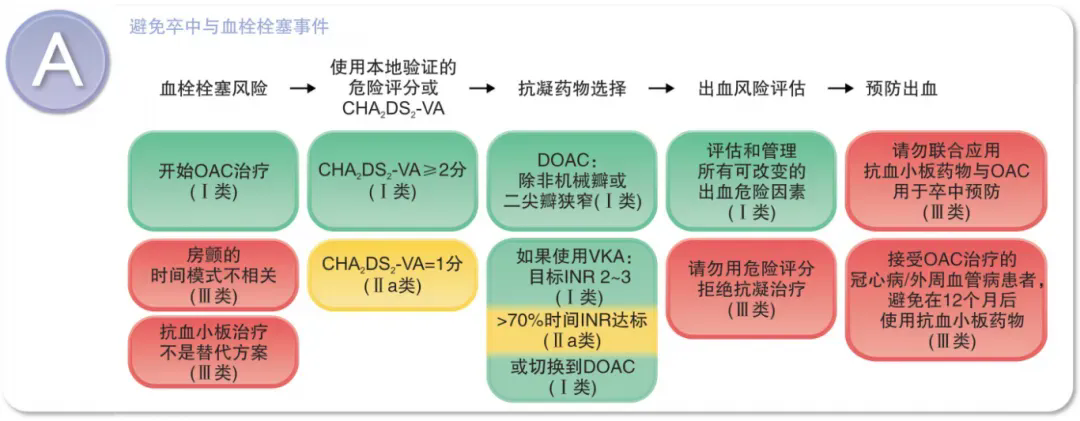

ღ[A]避免卒中与血栓栓塞事件

抗凝治疗是房颤治疗的重中之重。CHA₂DS₂-VASc评分是房颤抗凝治疗的经典评分,新版ESC房颤指南推荐CHA₂DS₂-VASc≥2分的患者进行抗凝治疗。

常用口服抗凝药物包括华法林 和NOACs。在临床实践中,如果患者无华法林应用指征(即非瓣膜性房颤,无二尖瓣狭窄

和NOACs。在临床实践中,如果患者无华法林应用指征(即非瓣膜性房颤,无二尖瓣狭窄 、不合并瓣膜手术等),则应优选NOACs。

、不合并瓣膜手术等),则应优选NOACs。

与华法林相比,NOACs不但可降低患者的血栓风险,还可显著降低出血风险,且无需检测国际标准化比值(INR),是非瓣膜性房颤患者的首选。

图2 避免卒中与血栓栓塞事件

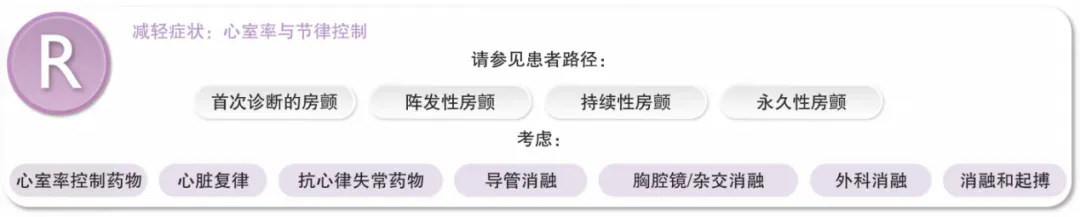

[R]减轻症状:心室率与节律控制

R是减轻患者症状,主要是指进行心室率与节律控制,使患者心律变得更齐、更慢。射频消融和药物治疗(包括节律和心室率控制药物)是减轻患者症状的两种主要措施。

图3 减轻症状:心室率与节律控制

目前,射频消融在我国的推广力度欠佳,仅20%~30%的适应证患者进行射频消融治疗。射频消融在我国并未得到广泛推广的原因主要包括以下两点:

①患者认知度不高。患者对房颤可导致脑卒中 的风险认识不明确,不想接受消融治疗;

的风险认识不明确,不想接受消融治疗;

②房颤被识别时相对较晚,心脏已发生器质性改变,导致射频消融的成功率降低,从而使患者比较抵触射频消融这种房颤治疗策略。

因此,在临床实践中,应尽可能的在引起心脏器质性改变前识别房颤并进行消融,以提高房颤成功率。

对于药物治疗,在节律控制方面,目前可应用的药物不多,如胺碘酮 、索他洛尔

、索他洛尔 等;但进行索他洛尔治疗时,需频繁监测心电图

等;但进行索他洛尔治疗时,需频繁监测心电图 ;胺碘酮则可能对甲状腺、肝脏等全身多个器官产生累积副作用,不建议长期使用。因此,对于节律控制而言,消融治疗的长期疗效或更好,且应用相对简单。

;胺碘酮则可能对甲状腺、肝脏等全身多个器官产生累积副作用,不建议长期使用。因此,对于节律控制而言,消融治疗的长期疗效或更好,且应用相对简单。

对于无法消融、合并心衰或心率比较快的房颤患者,可通过药物治疗减慢心率,以改善患者症状、降低死亡率。

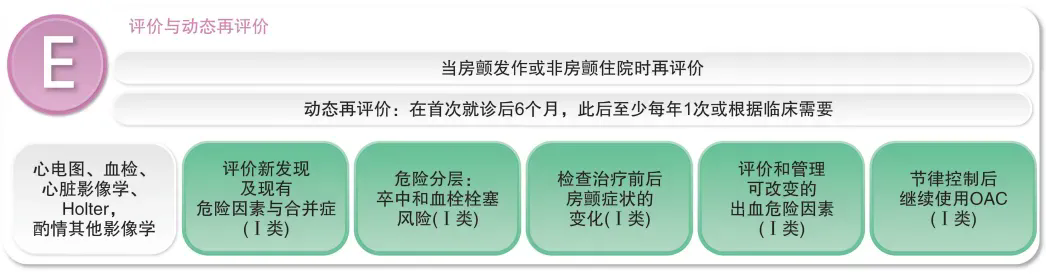

[E]评价与动态再评价

对于患者的评价与动态再评价,不仅要借助医生,还应借助护理人员、家庭护师,甚至患者本人及家属的共同协作,以实现患者评价、管理、再评价、再管理的闭环;同时早期发现房颤的部分合并症。

图4 评价与动态再评价

总体而言,“AF-CARE”综合管理路径可使我们认识到房颤管理需要患者、家属、医生、护理及家庭看护人员的共同协作。除此之外,其还提示,房颤早期管理及合并症治疗的重要性。

医脉通:脉冲电场消融(PFA)是近年来兴起的一种房颤治疗策略,请您介绍下,其有哪些优势与局限性?临床应用前景如何?

刘巍教授:

提到房颤消融,大家最先想到的是“冰与火”,即导管消融消融和冷冻消融。随着科学技术的发展,近年来又兴起了一项电消融技术,即PFA。

与传统消融技术相比,PFA具有以下优点:

第一,安全性更高。PFA对心肌组织具有高度选择性,对心肌周围血管、食道和肺等选择性不高,从而避免了传统消融所致食管漏、气管漏等并发症的发生率。

第二,PFA消融的能量相对较小,患者痛苦小。

第三,PFA能同时进行多个点的消融,操作时间明显缩短。

第四,操作简单,对术者要求低,其他心脏亚专科的医生或也可进行PFA操作。

尽管如此,PFA也有其局限性:

首先,虽然目前研究证实PFA的成功率不劣于传统射频消融,但仍需进行长期试验和硬终点试验证实;

其次,目前PFA仅针对阵发性房颤有效,但对于持续性房颤或发作时间较长的房颤,其疗效还不确定;

此外,目前尚未明确哪种导管结构可以实现更好地消融。

最后,在消融过程中采取哪种手术策略仍困扰着临床专家和术者。

总体而言,我国PFA已进入临床早期应用阶段,未来仍需积累更多中国人群证据,并在临床实践中进一步推广,以使其在房颤节律控制中占据重要地位。

医脉通:近年来,人工智能(AI)在医疗领域取得了诸多令人瞩目的进展。请您介绍一下,在房颤领域,AI 目前主要有哪些应用,未来发展趋势如何?

刘巍教授:

在房颤领域,目前AI的应用主要体现在以下几个方面:

首先,通过AI辅助诊疗,提高房颤诊断的准确性,如解放军总医院陈韵岱教授进行的应用华为手表来筛查隐匿性房颤的研究。

其次,通过AI辅助心电图等,分析哪些患者可在射频消融中获益更多且不易复发。

此外,AI还可以辅助房颤治疗。去年欧洲心脏病学会年会(ESC 2024)公布的一项试验表明,与传统消融相比,AI辅助房颤治疗可显著缩短操作时间,提高手术即刻和远期成功率。

未来,AI辅助或将成为房颤治疗不可或缺的手段。

专家简介

刘巍教授

北京积水潭医院心内科主任,主任医师,教授,博士研究生导师

在首都医科大学附属北京安贞医院心内科工作15年,先后在新加坡国立大学Tan Tock Seng医院,日本东邦大学大森医院心血管介入中心,美国休斯顿德州医学中心Methodist医院Debacky心血管中心及德州大学医学部接受心内科及心血管介入培训

擅长冠心病诊治,结构性心脏介入治疗。在国内首先开展准分子激光治疗复杂冠心病

目前担任欧洲心脏病学会委员,美国心脏病学会委员,中华医学会心血管分会冠心病与动脉粥样硬化 学组委员,北京医学会心血管分会理事,青委会副主任委员,中国医师协会心血管分会结构学组委员等,北京生理学会理事

学组委员,北京医学会心血管分会理事,青委会副主任委员,中国医师协会心血管分会结构学组委员等,北京生理学会理事