一文掌握:上消化道出血的病因和治疗策略|临床必备

上消化道出血 (UGIB)是内科常见急症,指十二指肠悬韧带以近的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆管和胰管等病变引起的出血。临床表现为呕血、黑粪或血便等,轻者可无症状,重者伴有贫血

(UGIB)是内科常见急症,指十二指肠悬韧带以近的消化道,包括食管、胃、十二指肠、胆管和胰管等病变引起的出血。临床表现为呕血、黑粪或血便等,轻者可无症状,重者伴有贫血 及血容量减少,甚至休克

及血容量减少,甚至休克 ,危及生命。上消化道出血可由多种疾病所致,对其做出快速和准确的诊治对于改善患者预后至关重要。本文综述了上消化道出血的常见病因和诊治策略,以供临床参考。

,危及生命。上消化道出血可由多种疾病所致,对其做出快速和准确的诊治对于改善患者预后至关重要。本文综述了上消化道出血的常见病因和诊治策略,以供临床参考。

上消化道出血的常见病因

上消化道出血病因可分为非静脉曲张性出血和静脉曲张性出血两类。

最常见的病因包括:消化性溃疡 、上消化道肿瘤、应激性溃疡、急慢性上消化道黏膜炎症。

、上消化道肿瘤、应激性溃疡、急慢性上消化道黏膜炎症。

其他病因包括:

①食管疾病:如食管贲门黏膜撕裂伤(Mallory-Weiss tear)、食管损伤(器械检查、异物或放射性损伤;强酸、强碱等化学剂所致损伤)、食管憩室炎、主动脉瘤 破入食管等。

破入食管等。

②胃十二指肠疾病:如息肉、黏膜下恒径动脉破裂出血(Dieulafoy病)、胃间质瘤、血管瘤 、异物或放射性损伤、吻合口溃疡、十二指肠憩室

、异物或放射性损伤、吻合口溃疡、十二指肠憩室 、胃泌素

、胃泌素 瘤等。

瘤等。

③静脉曲张性出血:如食管胃底静脉曲张 破裂出血、门静脉高压

破裂出血、门静脉高压 性胃病、十二指肠异位静脉曲张破裂出血等。

性胃病、十二指肠异位静脉曲张破裂出血等。

④胆道出血:如胆管或胆囊结石 、胆道蛔虫病、胆囊或胆管癌

、胆道蛔虫病、胆囊或胆管癌 、胆道术后损伤、肝癌或肝血管瘤破入胆道等。

、胆道术后损伤、肝癌或肝血管瘤破入胆道等。

⑤胰腺疾病累及十二指肠:如胰腺癌 或急性胰腺炎

或急性胰腺炎 并发脓肿溃破等。

并发脓肿溃破等。

医源性因素包括:服用非甾体抗炎药(NSAIDs),尤其是抗血小板药物(如阿司匹林 ),内镜下黏膜切除术/剥离术(EMR/ESD)等。

),内镜下黏膜切除术/剥离术(EMR/ESD)等。

上消化道出血的诊断

典型呕血、黑便或便血表现的患者,容易诊断。胃液、呕吐物或大便潜血阳性提示可能为出血患者。而对以头晕、乏力、晕厥 等不典型症状就诊的患者,特别是生命体征不稳定、面色苍白及无法解释的急性血红蛋白

等不典型症状就诊的患者,特别是生命体征不稳定、面色苍白及无法解释的急性血红蛋白 降低的患者,应警惕上消化道出血的可能性。

降低的患者,应警惕上消化道出血的可能性。

存在活动性出血、循环衰竭、呼吸衰竭 、意识障碍

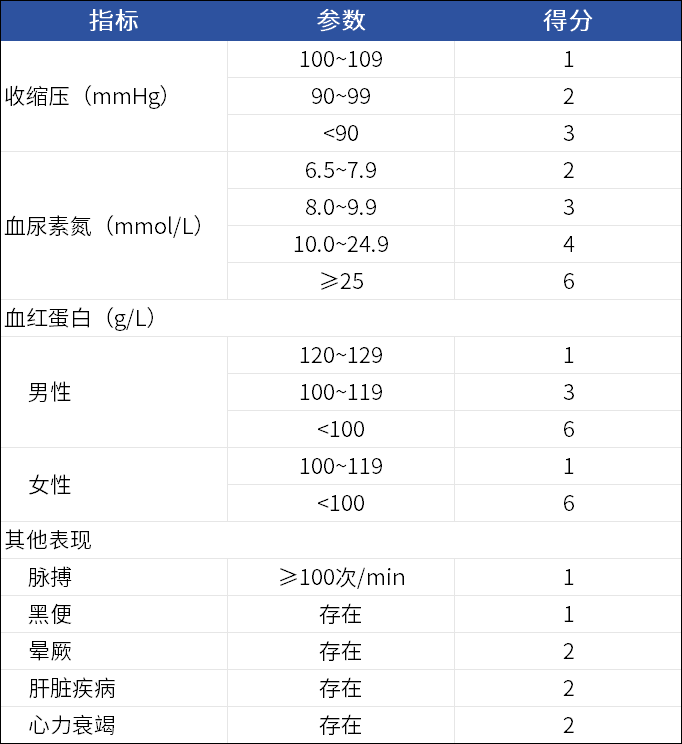

、意识障碍 、误吸或Glasgow Blatchford Score(GBS)评分>1(表1)中任意一项应考虑为危险性急性上消化道出血。严重贫血貌、持续性呕血或便血、晕厥、血压过低或血红蛋白水平过低均提示严重失血。当呕血、黑便量与贫血程度不相符时,应警惕隐匿性上消化道大出血。呕鲜血与咖啡色液,均提示病情危重。

、误吸或Glasgow Blatchford Score(GBS)评分>1(表1)中任意一项应考虑为危险性急性上消化道出血。严重贫血貌、持续性呕血或便血、晕厥、血压过低或血红蛋白水平过低均提示严重失血。当呕血、黑便量与贫血程度不相符时,应警惕隐匿性上消化道大出血。呕鲜血与咖啡色液,均提示病情危重。

表1 The Glasgow Blatchford Score(GBS)评分系统

上消化道出血的治疗策略

1.一般急救措施

卧位,保持呼吸道通畅,避免呕血时吸入引起窒息,必要时吸氧,活动性出血期间禁食。

严密监测病人生命体征,如心率、血压、呼吸、尿量 及神志变化;观察呕血与黑粪、血便情况;定期复查血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容与血尿素氮

及神志变化;观察呕血与黑粪、血便情况;定期复查血红蛋白浓度、红细胞计数、血细胞比容与血尿素氮 ;必要时行中心静脉压测定;对老年及病情严重病人根据情况进行心电监护。

;必要时行中心静脉压测定;对老年及病情严重病人根据情况进行心电监护。

2.容量管理

血流动力学不稳定的急性上消化道出血应积极容量复苏,但复苏具体策略目前缺少循证依据。参考创伤大出血的复苏理念,出血未控制时采用限制性液体复苏和允许性低血压复苏策略,建议收缩压 维持在80~90mmHg为宜。出血已控制应根据患者基础血压水平积极复苏。

维持在80~90mmHg为宜。出血已控制应根据患者基础血压水平积极复苏。

3.输血

大量失血患者需适当输注血液制品,以保证组织氧供和维持正常的凝血功能。以下情况时应考虑输血:收缩压<90mmHg;心率>110次/min;血红蛋白<70g/L;血细胞比容<25%或出现失血性休克。

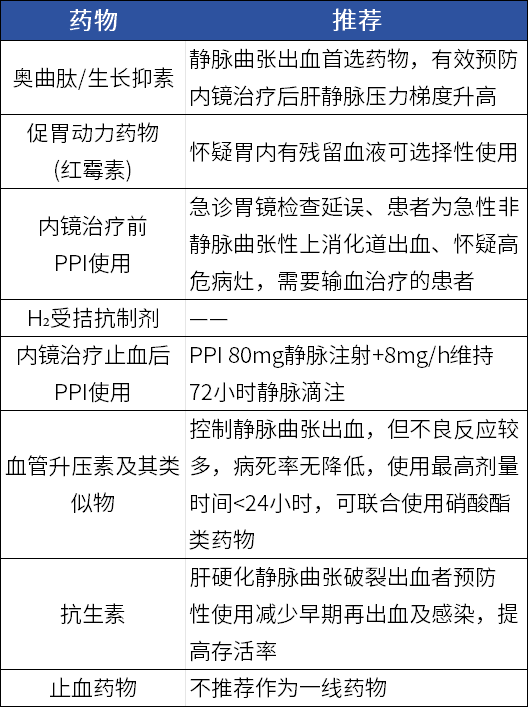

4.药物治疗

表2 药物治疗推荐

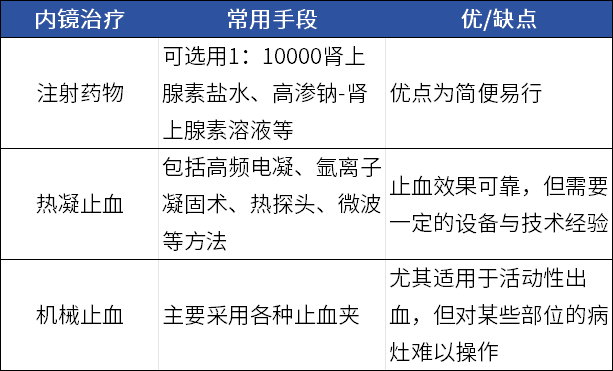

5.内镜治疗

约80%消化性溃疡出血不经特殊处理可自行止血,部分病人则可能持续出血或再出血。再出血风险低的病人可在门诊治疗,而高风险的病人(如溃疡出血病灶具有活动性动脉出血、裸露血管、血凝块附着等内镜特点)需给予积极的内镜下治疗及住院治疗。内镜止血方法包括注射药物、热凝止血及机械止血。

表3 常用内镜治疗

6.介入治疗

内镜治疗不成功时,可通过血管介入栓塞胃十二指肠动脉,上消化道各供血动脉之间侧支循环丰富,栓塞后组织坏死风险较低。

7.手术治疗

药物、内镜及介入治疗仍不能止血、持续出血将危及病人生命时,必须不失时机地进行手术。