突破诊断困境:¹¹C-对氨基苯甲酸PET/CT如何精准 “锁定” 肺脓肿分枝杆菌?

肺脓肿分枝杆菌(Mycobacteroides abscessus)是一种快速生长的非结核分枝杆菌,常侵袭免疫功能低下人群及有基础肺部疾病(如囊性纤维化、支气管扩张、慢性阻塞性肺疾病)的患者,可引起严重的肺部、皮肤、中枢神经系统等感染。近年来,这类感染的全球发病率持续上升,在部分中高收入国家甚至超过了新发肺结核病例数,已成为重要的公共卫生挑战。

然而,传统诊断手段存在显著局限:常规影像学检查(如 CT、MRI)虽能发现肺部结构异常,但无法区分感染灶与基础肺部疾病或无菌性炎症;¹⁸F - 氟脱氧葡萄糖(¹⁸F-FDG)PET 虽能检测炎症,但缺乏特异性,难以鉴别感染与非感染性病变。目前确诊仍依赖有创检查(如痰培养、肺组织活检),不仅耗时(需数天)、操作复杂,还可能因取样误差导致误诊。因此,开发一种无创、特异性强的诊断工具,对精准识别肺脓肿分枝杆菌感染及监测治疗反应至关重要。

研究方法

本研究通过体外实验、动物模型及人体试验,系统评估了 ¹¹C - 对氨基苯甲酸(¹¹C-PABA)PET/CT 的诊断价值,核心思路是利用细菌与哺乳动物在叶酸代谢上的差异 —— 细菌需自主合成叶酸,而对氨基苯甲酸(PABA)是其关键原料,会被细菌内的二氢蝶酸合成酶(DHPS)代谢为二氢蝶酸(DHP);人类则依赖饮食获取叶酸,不具备这一代谢途径。

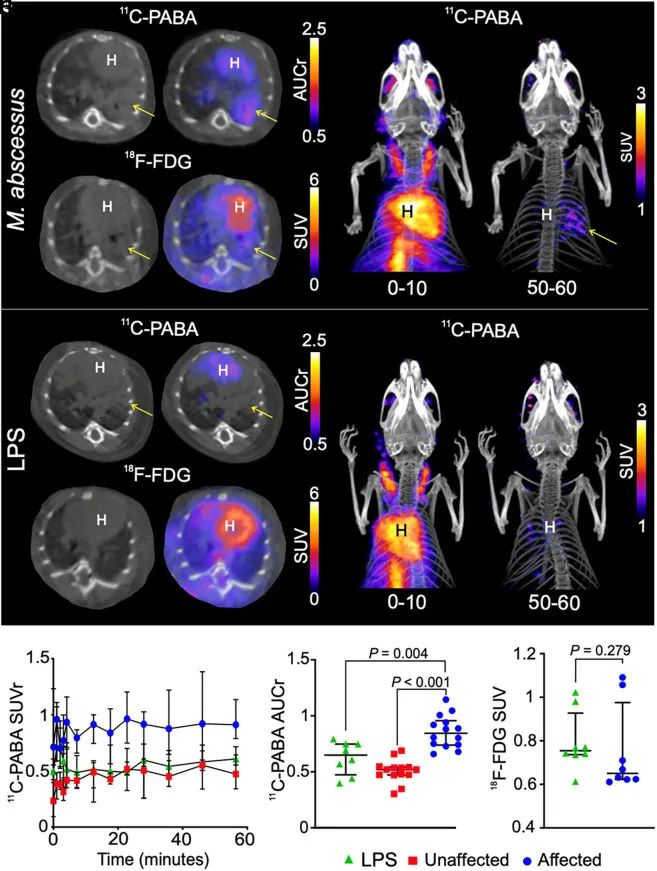

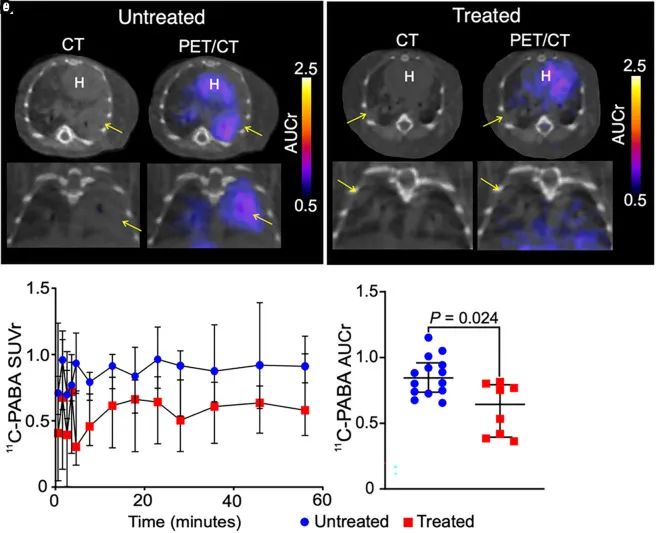

2. 动物模型感染与炎症模型:对小鼠进行肺脓肿分枝杆菌气溶胶感染(建立感染模型)或气管内注射大肠杆菌脂多糖(LPS,建立无菌性炎症模型),均行 ¹¹C-PABA 动态 PET/CT 扫描(60 分钟),对比两组的显像差异;同时进行 ¹⁸F-FDG PET 扫描,作为炎症检测的对照。治疗监测模型:对感染小鼠给予氯法齐明(一种对肺脓肿分枝杆菌有效的抗生素)治疗 4 周,通过 ¹¹C-PABA PET/CT 监测肺部病灶的信号变化,并与细菌载量(菌落计数)对比。

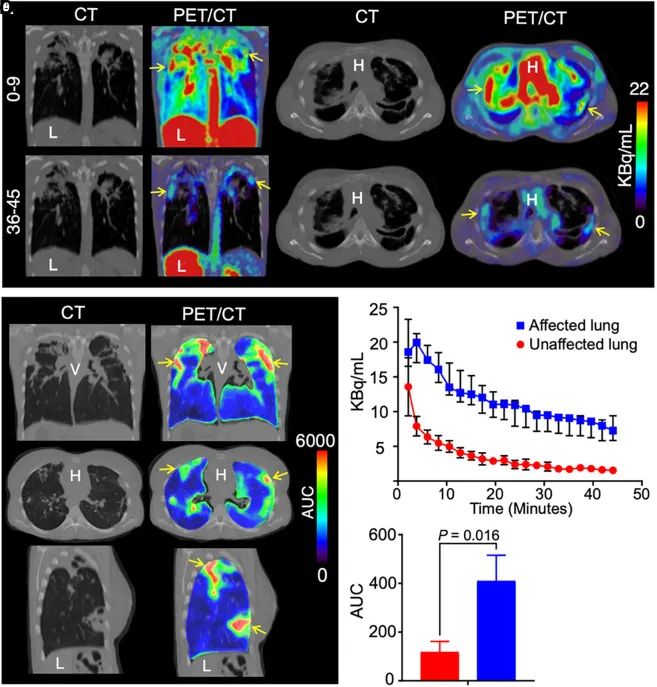

3. 人体试验

纳入 1 例 33 岁囊性纤维化合并肺脓肿分枝杆菌感染的女性患者,在抗生素治疗前注射 518 MBq ¹¹C-PABA,行 45 分钟动态 PET/CT 扫描,评估病灶摄取情况及安全性。

研究结果

2. 动物模型:区分感染与炎症,监测治疗反应感染 vs 无菌性炎症:感染小鼠的肺部病灶在 ¹¹C-PABA PET 上显示持续高摄取,60 分钟内病灶与血液的放射性比值(AUC 比值)显著高于无菌性炎症组(0.82 vs 0.60,P<0.004);而 ¹⁸F-FDG PET 在两组中无显著差异(P=0.279),无法区分感染与炎症。

图 肺脓肿分枝杆菌感染患者的动态¹¹C-PABA PET 图像

研究结论

本研究证实,¹¹C-PABA PET/CT 是一种创新的细菌特异性成像工具,其优势体现在三方面:

当然,研究存在一定局限,如人体样本量小(仅 1 例)、未纳入不同性别动物模型等,未来需扩大样本量进一步验证。但总体而言,¹¹C-PABA PET/CT 为肺脓肿分枝杆菌感染的精准诊断、治疗监测及个体化医疗开辟了新路径,有望成为临床实践的重要工具。