确诊巨幼贫=Vit B12水平低下?真相也可能是这种维生素缺乏!

作者:蓝鲸晓虎

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

《内科学》教材中对巨幼细胞性贫血(巨幼贫)的描述是叶酸 和/或维生素B₁₂缺乏导致的DNA合成障碍性贫血,以骨髓巨幼变和大细胞性贫血为特征。部分形态学表现为巨幼贫的患者血液维生素B12

和/或维生素B₁₂缺乏导致的DNA合成障碍性贫血,以骨髓巨幼变和大细胞性贫血为特征。部分形态学表现为巨幼贫的患者血液维生素B12 水平正常,表现为单一性叶酸水平低下,这种现象背后的真相是什么呢?

水平正常,表现为单一性叶酸水平低下,这种现象背后的真相是什么呢?

病例探案

31岁女性,因全身乏力、劳力性呼吸困难 、双下肢弥漫性紫癜伴散在瘀斑及疼痛就诊;约1年前曾有双下肢紫癜病史,后自行消退;现服用辛伐他汀

、双下肢弥漫性紫癜伴散在瘀斑及疼痛就诊;约1年前曾有双下肢紫癜病史,后自行消退;现服用辛伐他汀 、依折麦布

、依折麦布 、兰索拉唑

、兰索拉唑 及枸橼酸铁水合物治疗高脂血症

及枸橼酸铁水合物治疗高脂血症 、胃炎

、胃炎 及缺铁性贫血

及缺铁性贫血 ;无其他相关既往史或家族史;患者存在月经相关性生殖道出血。

;无其他相关既往史或家族史;患者存在月经相关性生殖道出血。

体格检查:

身高140 cm,体重28.0kg(BMI 14.2 kg/m²),神智清,体温37.9°C,血压116/81 mmHg,脉搏 101次/分;结膜苍白,双下肢可见压痛点状紫癜(图1),无牙龈出血;四肢腱反射正常,巴宾斯基征阴性;心尖区闻及收缩期喷射样杂音。

101次/分;结膜苍白,双下肢可见压痛点状紫癜(图1),无牙龈出血;四肢腱反射正常,巴宾斯基征阴性;心尖区闻及收缩期喷射样杂音。

图1.患者下肢出现的紫癜斑点伴散在瘀斑[1]

实验室检查:

血红蛋白 (Hb)66 g/L↓,平均红细胞体积(MCV)99.5 fL(正细胞性),网织红细胞38‰↑,血小板142,000/μL↓,乳酸脱氢酶(LDH)559 U/L↑,间接胆红素

(Hb)66 g/L↓,平均红细胞体积(MCV)99.5 fL(正细胞性),网织红细胞38‰↑,血小板142,000/μL↓,乳酸脱氢酶(LDH)559 U/L↑,间接胆红素 2.0 mg/dL↑,触珠蛋白4.6 mg/dL↓,提示溶血性贫血

2.0 mg/dL↑,触珠蛋白4.6 mg/dL↓,提示溶血性贫血 ;直接Coombs试验阴性,无缺铁证据。

;直接Coombs试验阴性,无缺铁证据。

结合Coombs(-)溶血性贫血、血小板减少、发热 及轻度肾功能障碍,故排除血栓性血小板减少性紫癜

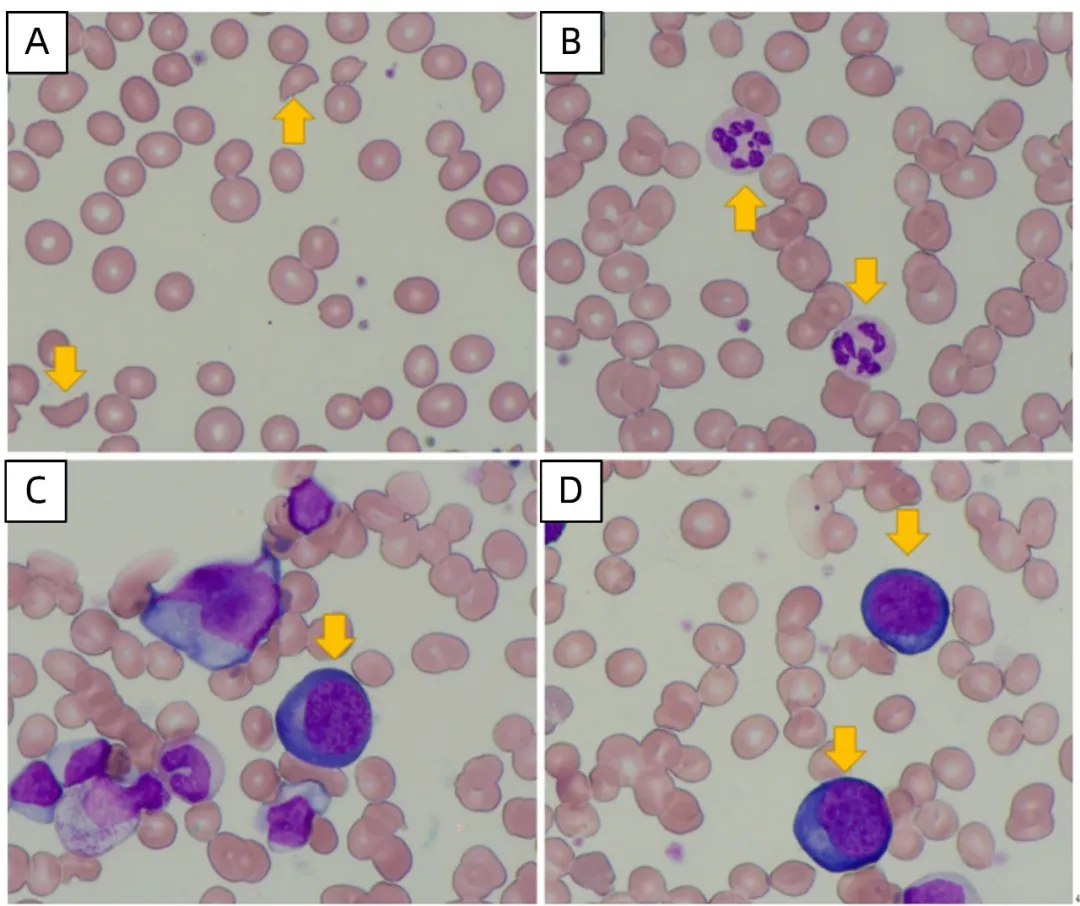

及轻度肾功能障碍,故排除血栓性血小板减少性紫癜 (TTP)早期阶段;PLASMIC评分5分,提示ADAMTS13缺乏症中度风险,但因血小板仅轻度减少,且裂红细胞比例<1%(存在红细胞大小不一导致的形态学干扰)(图2A),不符合典型TTP。实验室检测详情见表1。

(TTP)早期阶段;PLASMIC评分5分,提示ADAMTS13缺乏症中度风险,但因血小板仅轻度减少,且裂红细胞比例<1%(存在红细胞大小不一导致的形态学干扰)(图2A),不符合典型TTP。实验室检测详情见表1。

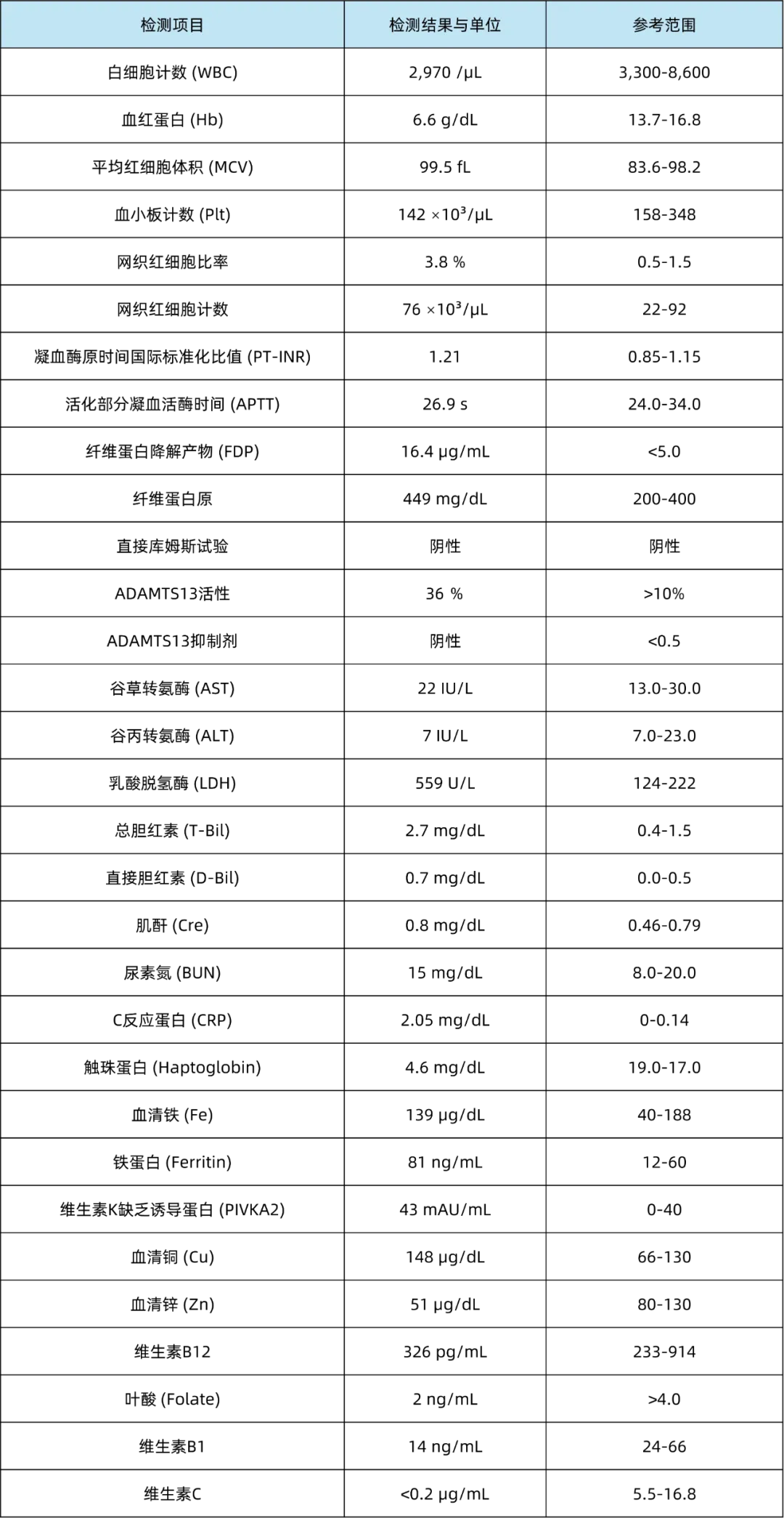

表1 入院实验室指标

第2天,血小板降低至113×109/L,外周血涂片 中性粒细胞分叶过多(图2B)、骨髓巨幼变(图2C、D)。

中性粒细胞分叶过多(图2B)、骨髓巨幼变(图2C、D)。

图2.外周血(A,B)及骨髓(C,D)显微镜检结果(吉姆萨染色 ×1000)A(外周血涂片)裂红细胞形态不典型,但红细胞大小不一,部分细胞易被误判为裂红细胞(黄箭头标示)B(外周血涂片)可见中性粒细胞分叶过多现象(黄箭头标示)C,D(骨髓穿刺)红细胞系增生伴巨幼样变(黄箭头标示),骨髓细胞密度32,000 /μL,红细胞体积正常[1]

追问病史,患者诉自患胃炎后约5-6年蔬菜摄入量少,就诊前约1个月因暑热和工作变动等原因进食减少,每餐仅食用少量碳水化合物如米粥或布丁;提示维生素缺乏性全血细胞减少可能。

治疗与转归

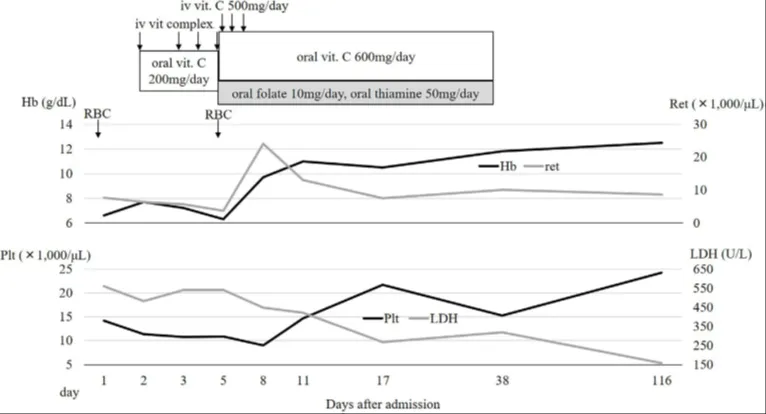

静脉给予复合维生素制剂,等待入院血液检查 结果;次日结果回报叶酸缺乏但维生素B₁₂正常,补充叶酸10 mg/d;第4天ADAMTS13抑制物阴性,排除TTP;第6天结果回报维生素C

结果;次日结果回报叶酸缺乏但维生素B₁₂正常,补充叶酸10 mg/d;第4天ADAMTS13抑制物阴性,排除TTP;第6天结果回报维生素C <0.2 μg/mL(低于检出限),诊断为坏血病。

<0.2 μg/mL(低于检出限),诊断为坏血病。

启动静脉补充维生素C 500 mg/d×3d及口服维生素C 600 mg/d。第8天血小板降至90×109/L,白细胞降至1.25×109/L,但贫血改善且出血点减少。患者于第9天出院,继续口服维生素C 600 mg/d。出院后染色体 G显带分析确认无染色体异常。

G显带分析确认无染色体异常。

第38天门诊随访,血红蛋白与血小板计数恢复正常,下肢出血点消失。停用口服补充剂并行饮食教育。确诊三个月后所有异常指标完全消失,仅需门诊随访(图3)。

图3. 患者首诊后的临床病程变化[1]

维生素C缺乏:被忽视的贫血元凶

维生素C对多项生理过程至关重要,包括促进非血红素铁吸收、胶原蛋白形成以及多种肽类激素的合成。维生素C缺乏(坏血病)表现为低热、疲劳、毛囊角化、皮下及牙龈出血、贫血、抑郁和猝死 。这些症状可能在维生素C缺乏发生数月后显现。

。这些症状可能在维生素C缺乏发生数月后显现。

维生素C缺乏导致贫血可能与以下因素有关:①血管壁脆性增加,引发皮下出血和出血倾向;②铁吸收障碍,共同促进贫血发生。本例患者存在慢性维生素缺乏的明确线索:5年以上饮食结构不良史、1年前下肢紫癜发作史、初诊时BMI低及严重出血症状。当个人因素加剧饮食摄入减少时,维生素C缺乏症状突然显现。

美国单中心未发表数据显示:482例新发贫血患者中,56.6%存在维生素C缺乏,其中6.2%为严重缺乏(<0.1 mg/dL)。这提示即使血液科医师亦可能低估维生素C缺乏性贫血的临床特征。

维生素C缺乏会导致叶酸还原酶活性降低,损害叶酸向其活性形式——四氢叶酸转化,进而阻碍DNA复制,骨髓红系前体细胞发育停滞于巨幼变阶段。此时骨髓呈"无效造血"状态——红系增生但成熟障碍。

如何与溶血性贫血鉴别:网织红细胞生成指数 (RPI)

(RPI)

维生素C缺乏相关的巨幼细胞性贫血常表现为小细胞性或正细胞性贫血(microcytic or normocytic anemia),这一特征使其易与溶血性贫血等其他贫血类型混淆。

网织红细胞生成指数(RPI)可用于鉴别诊断以准确评估造血功能。本例患者网织红细胞百分比3.8%↑,绝对网织红细胞计数76,000/μL(正常但轻度升高),提示造血亢进倾向和溶血性贫血可能,但其RPI仅为0.8,表明实际存在造血衰竭,这凸显了准确计算RPI的重要性。

RPI=(网织红细胞百分比×100/2)×(正常人血细胞比容/患者血细胞比容)

RPI通过结合网织红细胞百分比、成熟时间(2天)及红细胞压积进行校正,能消除贫血导致的血液稀释影响,更真实反映骨髓实际造血能力。单纯网织红细胞百分比升高可能因溶血或出血导致红细胞大量丢失,而RPI可区分是骨髓代偿性增强(RPI>2%)还是无效造血(RPI无明显升高)。

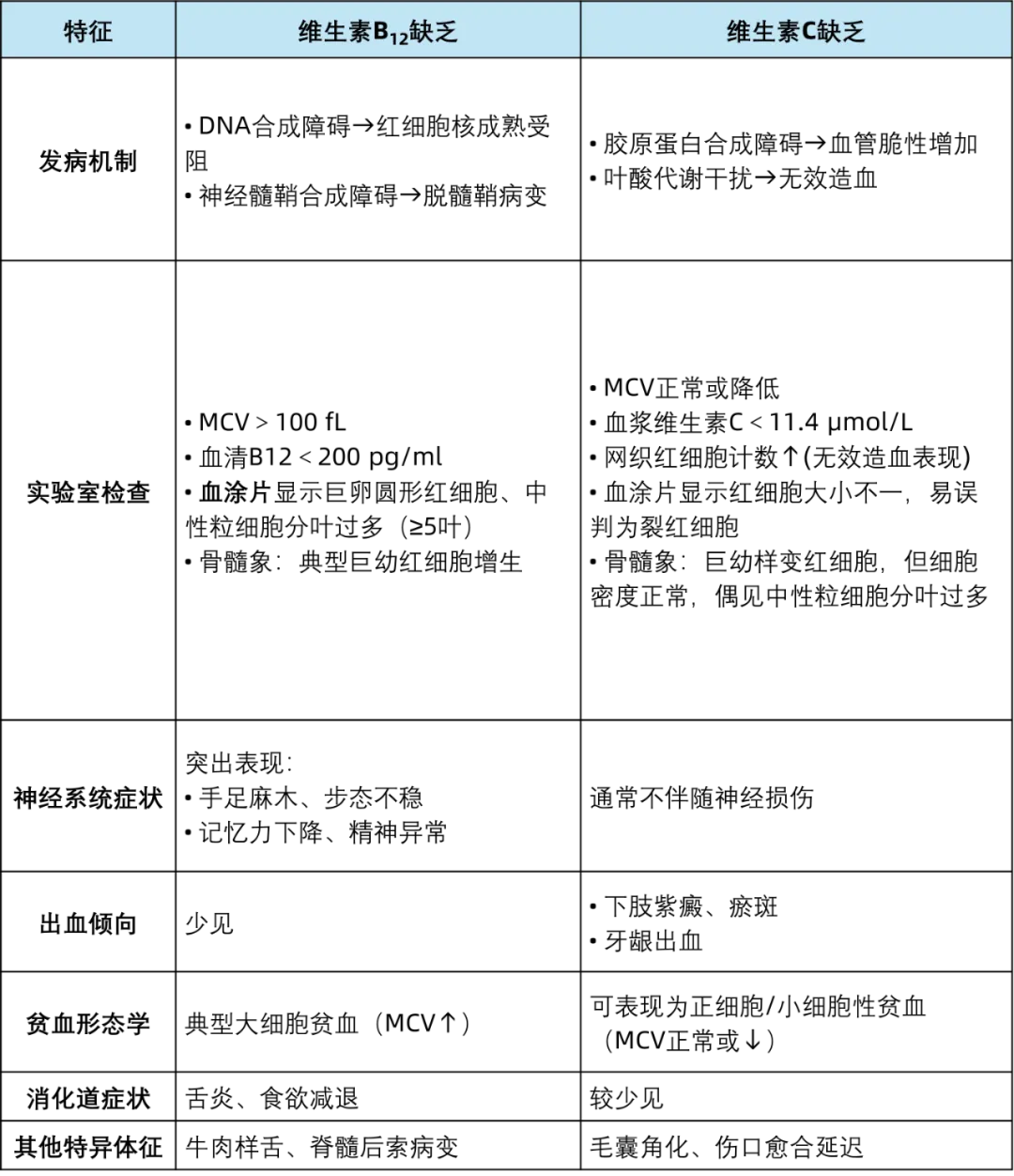

维生素C缺乏性巨幼贫的特殊性

维生素C缺乏与维生素B12缺乏导致的巨幼贫在发病机制、临床表现及治疗策略上存在显著差异。本病例发现由坏血病引发的巨幼细胞性贫血,临床表现为血小板减少、下肢出血性斑块及发热。该贫血类型存在以下非典型特征:

红细胞体积异常:MCV可正常(正细胞性)或偏低(小细胞性),区别于经典巨幼贫的大细胞特性

网织红细胞升高:维生素C缺乏性巨幼贫可出现网织红细胞计数增高现象

表2. 维生素C缺乏性巨幼贫与经典巨幼贫的鉴别

小结

无效造血可导致正细胞性贫血,其表现酷似血栓性微血管病/血栓性血小板减少性紫癜(TMA/TTP)等溶血性贫血。鉴于严重贫血需紧急干预,对贫血患者实施以下关键评估至关重要:

详细追溯饮食史、计算网织红细胞生成指数(RPI)、精细判读外周血细胞形态。临床医生应提高对正/小细胞性巨幼贫的认知,在维生素检测结果回报前即启动维生素C补充治疗。