被忽视的热带“肤”患:真菌性NTDs诊疗全攻略

编者按

在热带和亚热带地区的临床实践中,皮肤真菌性被忽视的热带疾病(fungal skin NTDs)是一组易被低估的健康威胁。这类疾病包括足菌肿、着色芽生菌病、副球孢子菌病等,虽单个病例看似罕见,但在特定区域可形成显著疾病负担。本文结合最新临床研究,系统梳理其流行病学特征、临床诊断要点与治疗策略,为临床医生提供实用参考。

一

流行病学与高危因素:临床决策的基础

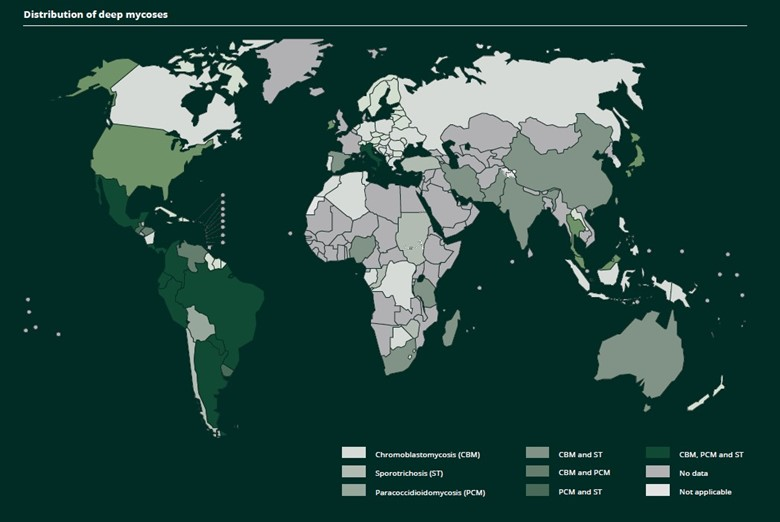

皮肤真菌性NTDs的地域分布具有鲜明特征,掌握这些规律有助于临床医生提高警惕。足菌肿主要流行于北纬30°至南纬15°的"足菌肿带",苏丹、印度和巴西为高发区,美国中西部也有散发病例报道,且女性患者占比相对较高,可能与就医行为差异相关。着色芽生菌病在南美、非洲及亚洲热带地区尤为常见,男性患者占比达81.7%,平均发病年龄57.1岁,农业劳动者为高危人群。

副球孢子菌病堪称拉丁美洲"特产",巴西病例占全球80%,30-50岁男性农业劳动者最易受累,且90%患者有吸烟史,吸烟者患病风险是不吸烟者的14倍。孢子丝菌病呈全球性分布,但在巴西、中国等地存在猫源性暴发疫情,兽医及动物接触者感染风险显著升高。

Emergomycosis和马尔尼菲篮状菌病则更易侵袭免疫功能低下人群。前者已在北美、非洲等地发现病例,南非HIV感染者中发病率较高;后者主要流行于亚洲热带地区,全球每年新增约17,300例,HIV感染者占绝大多数。

图1 深部真菌病的全球分布(涵盖副球孢子菌病、孢子丝菌病等多种真菌性 NTDs 的流行区域,辅助临床定位可疑感染 )

二

临床特征与鉴别诊断:精准识别的关键

(一)典型皮损:疾病的"视觉密码"

不同真菌性NTDs具有特征性皮肤表现,是临床诊断的重要线索。足菌肿的经典三联征为皮下无痛性硬结、多发窦道形成和颗粒排出,黑色颗粒多提示真菌感染,下肢最常受累,晚期可累及肌肉和骨骼。着色芽生菌病早期表现为疣状丘疹,随病程进展形成疣状斑块,表面可见"辣椒粉样"黑色小点(硬化体),美国病例常表现为中小规模鳞屑斑块,易被误诊为鲍温病。

孢子丝菌病的淋巴管型具有诊断特异性,接种部位出现丘疹或溃疡后,沿淋巴管形成串珠状结节,类似梅毒硬下疳的初疮表现可作为鉴别点。马尔尼菲篮状菌病在HIV患者中表现为面部、颈部的脐凹性丘疹,71%患者出现皮肤损害,而非HIV患者皮肤受累率仅44%,且诊断延迟更常见。

(二)诊断工具:从基础到进阶

-直接镜检:着色芽生菌病的KOH涂片可见"铜便士样"厚壁孢子;副球孢子菌病可见"轮船轮舵样"多芽酵母细胞。

-组织病理:足菌肿可见颗粒及肉芽肿性炎症;罗伯菌病可见链状排列的酵母样细胞。

-影像学:足菌肿MRI的"环中点征"(颗粒形成的特征性表现)有助于评估病变范围;胸部CT可发现副球孢子菌病的肺部受累。

-分子诊断:PCR技术可快速鉴定孢子丝菌等菌种,但其在基层医疗机构的可及性仍有限。

(三)鉴别诊断要点

着色芽生菌病需与鳞状细胞癌鉴别,前者的"辣椒粉样"小点和病理中的硬化体是关键区别;孢子丝菌病的淋巴管炎需排除皮肤结核和非典型分枝杆菌感染,真菌培养可确诊;马尔尼菲篮状菌病的脐凹性丘疹需与水痘、毛囊炎区分,结合HIV病史及真菌检测可明确诊断。

三

治疗策略:基于证据的临床抉择

(一)一线治疗方案

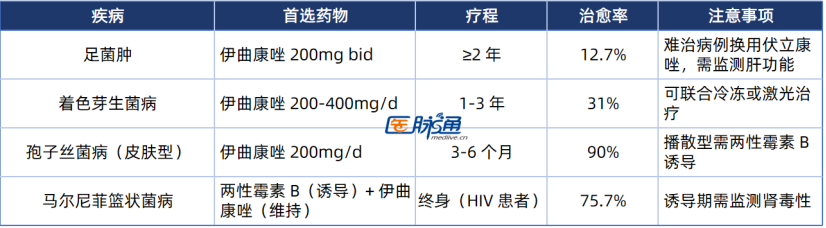

表1 热带皮肤真菌病治疗方案

(二)治疗难点与应对

-疗程超长:足菌肿平均治疗2.5年,患者依从性差,中途停药率达40%,临床可采用缓释制剂或固定剂量复合制剂改善依从性。

-药物毒性:伊曲康唑可能引发肝损伤,需每3个月监测肝功能;两性霉素B的肾毒性可通过脂质体制剂减轻。

-耐药问题:巴西报道Sporothrix brasiliensis对伊曲康唑敏感性下降,治疗失败率升至25%,此类病例可考虑特比萘芬联合治疗。

四

疾病负担与防控挑战

(一)多维危害

-躯体损害:6.1%足菌肿患者需截肢;着色芽生菌病长期不愈者恶变风险达2.3%,可发展为鳞状细胞癌。

-社会经济影响:46.7%患者因疾病丧失劳动能力,热带农村家庭年收入减少30%-50%;马尔尼菲篮状菌病治疗成本约1300美元,相当于越南农民年均收入。

-心理创伤:面部皮损导致的stigma使58%患者出现焦虑/抑郁,社会交往受限进一步加剧贫困循环。

(二)防控短板与突破方向

目前仅苏丹等少数国家建立足菌肿防控项目,多数地区缺乏系统监测。未来需重点推进:

1.诊断革新:开发马尔尼菲篮状菌病尿抗原检测试纸,灵敏度达92%,适合基层快速筛查。

2.治疗优化:探索短疗程联合方案(如伊曲康唑+特比萘芬),着色芽生菌病治愈率可提升至45%。

3.技术普及:推广远程皮肤病学(teledermatology),撒哈拉以南非洲地区诊断延误率已从9年缩短至3个月。

对于热带地区旅行史或职业暴露史的患者,出现慢性皮肤结节、溃疡或窦道时,应警惕皮肤真菌性NTDs。诊断时需结合流行病学史、典型皮损及实验室检查,避免误诊为普通细菌感染或肿瘤。治疗中需平衡疗效与安全性,加强患者教育以提高依从性。同时,临床医生应积极参与疾病监测,为制定区域防控策略提供数据支持。

皮肤真菌性NTDs虽"被忽视",但通过精准诊断和规范治疗,可显著改善患者预后。临床医生需提升对此类疾病的认知,将其纳入鉴别诊断体系,为受影响人群提供及时有效的医疗干预。

参考文献:

[1]Curtis KL, Gold JAW, Ritter JM, et al. Dermatologic fungal neglected tropical diseases-Part I. Epidemiology and clinical features. J Am Acad Dermatol. 2025;92(6):1189-1206. doi:10.1016/j.jaad.2024.03.056

[2]Curtis KL, Gold JAW, Ritter JM, et al. Dermatologic fungal neglected tropical diseases-Part II. Management and morbidity. J Am Acad Dermatol. 2025;92(6):1209-1224. doi:10.1016/j.jaad.2024.03.057

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。