R/R DLBCL治疗迎新局,明耀深缓解,长生存曙光

虽然约2/3的弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)患者可通过一线治疗获得长期生存,但仍有1/3的患者出现难治或复发(R/R)1。NCCN指南推荐R/R DLBCL患者首选大剂量挽救性化疗后序贯自体干细胞移植(HDC-ASCT)和CD19嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗,但治愈率仅20%-25%,且不符合ASCT条件或复发的患者预后不佳,整体生存现状不容乐观2。

面对这一困境,研究者们兵分两路,一方面寻求新的靶向药物,为二线DLBCL患者投入强力援军;另一方面探索联合作战模式,希望通过协同增效实现深度缓解。在这场关乎二线DLBCL患者生存的攻坚战中,坦昔妥单抗率先破局,于2020年获FDA批准上市,成为目前全球首款且唯一*获批用于DLBCL治疗的CD19单克隆抗体3。今年5月,坦昔妥单抗获中国NMPA批准,联合来那度胺 用于不适合ASCT的R/R DLBCL成人患者,为我国淋巴瘤患者提供了新选择。

用于不适合ASCT的R/R DLBCL成人患者,为我国淋巴瘤患者提供了新选择。

*截至2025年8月7日

那么,DLBCL患者存在哪些未满足的治疗需求?坦昔妥单抗又是凭借哪些优势成为在DLBCL二线治疗中的“差异化破局者”?该药物未来的应用前景如何?医脉通特邀中山大学肿瘤防治中心黄慧强 教授、天津医科大学肿瘤医院张会来

教授、天津医科大学肿瘤医院张会来 教授、北京协和医院张薇教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院王黎教授、湖南省肿瘤医院周辉教授围绕以上话题抽丝剥茧,深入分析。

教授、北京协和医院张薇教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院王黎教授、湖南省肿瘤医院周辉教授围绕以上话题抽丝剥茧,深入分析。

医脉通:

HDC-ASCT、CAR-T等治疗策略是DLBCL二线治疗的“主力军”,但治疗中仍有大量患者“掉队”或被“拒之门外”,在您看来,可能存在哪些原因?

黄慧强教授:

目前DLBCL患者二线治疗获益有限,就ASCT而言,大多患者由于高龄和/或合并症,无法耐受或无法从大剂量挽救化疗中获得缓解,因挽救治疗失败而失去ASCT机会的患者比例高达50%,并且约40%-65%患者在移植后出现复发,治愈率仅10%,而不适合ASCT或ASCT后复发患者的预后更差,中位总生存期(OS)仅6~12个月3,4。CAR-T虽然能使部分R/R DLBCL患者获得缓解与长期生存,但是CAR-T较长的制备周期、特殊的不良反应等因素也限制了其在临床中的应用3。因此,临床仍需探索新的靶向药物或联合治疗模式提高R/R DLBCL患者的生存获益。

医脉通:

能否请您追根溯源,谈一谈坦昔妥单抗是如何从CD19靶点竞争中脱颖而出,成为目前全球首款且唯一*获批DLBCL二线治疗的CD19单克隆抗体?

张会来教授:

随着单克隆抗体为B细胞淋巴瘤的治疗带来革命性变化,CD19作为关键靶点逐渐成为临床探索的热点4,5。CD19跨膜蛋白从B细胞成熟到最终分化为浆细胞 的整个周期都广泛表达,且具有很强的特异性和稳定性,此外,CD19在B细胞增殖、分化、活化和抗体产生过程中起关键作用,是理想且有效的治疗靶点6,7,8,9。作为目前全球首个且唯一*获批用于DLBCL治疗的靶向CD19人源化单克隆抗体,坦昔妥单抗通过独有的工程化Fc结构域改造,显著增强了ADCC(抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用)和ADCP(抗体依赖性细胞吞噬作用),可通过细胞凋亡和免疫效应机制介导B细胞肿瘤的裂解3,4,5。早在2020年,坦昔妥单抗已获美国食品药品监督管理局批准与来那度胺联合治疗不适合ASCT的R/R DLBCL患者,有望成为未来联合方案的重要选择3,4,5。

的整个周期都广泛表达,且具有很强的特异性和稳定性,此外,CD19在B细胞增殖、分化、活化和抗体产生过程中起关键作用,是理想且有效的治疗靶点6,7,8,9。作为目前全球首个且唯一*获批用于DLBCL治疗的靶向CD19人源化单克隆抗体,坦昔妥单抗通过独有的工程化Fc结构域改造,显著增强了ADCC(抗体依赖性细胞介导的细胞毒作用)和ADCP(抗体依赖性细胞吞噬作用),可通过细胞凋亡和免疫效应机制介导B细胞肿瘤的裂解3,4,5。早在2020年,坦昔妥单抗已获美国食品药品监督管理局批准与来那度胺联合治疗不适合ASCT的R/R DLBCL患者,有望成为未来联合方案的重要选择3,4,5。

*截至2025年8月7日

医脉通:

国际多中心临床研究显示,对于≥二线复发难治的大B细胞淋巴瘤患者,目前CAR-T疗法可使约46.3%~87%的患者获得治疗缓解,28.4%~74%的患者获得CR10。那么坦昔妥单抗的数据如何呢?能否请您基于L-MIND研究,谈谈Tafa+Len如何实现1+1>2效果?

张薇教授:

全球多中心II期L-MIND研究纳入80例不符合ASCT条件的R/R DLBCL患者,中位年龄为72岁,所有患者接受Tafa(12mg/kg)+Len(25mg)最多12个周期,后序贯坦昔妥单抗单药治疗3。

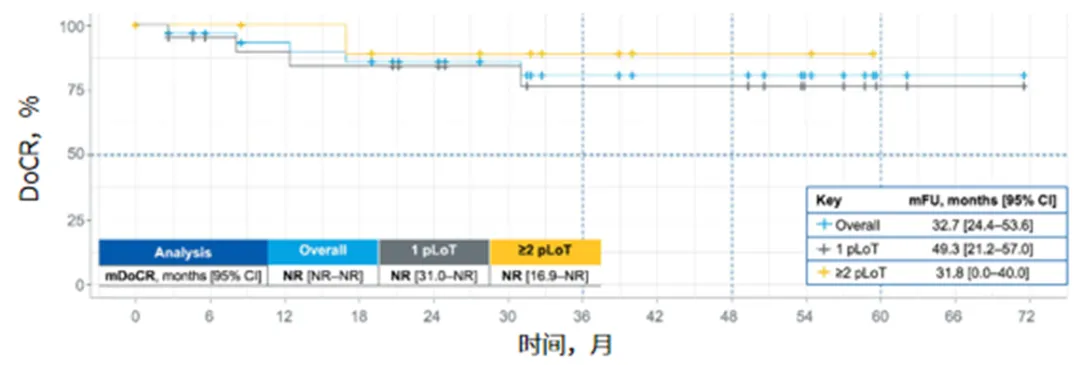

在疗效方面,Tafa+Len可为R/R DLBCL患者带来深度缓解与长期生存获益:二线治疗疗效优异,ORR高达67.5%(较三线提升了20%),CR率高达52.5%,总体人群5年DoCR率预估为80.7%(n=80,图1),中位随访45.6个月,中位PFS为11.6个月,中位随访65.6个月,中位OS长达33.5个月,中位DOR和中位DoCR未达到。5年随访数据表明,Tafa+Len治疗R/R DLBCL不仅实现了持久缓解,而且中位DOR、DoCR仍未达到,提示经治疗获得缓解的患者继续使用Tafa+Len,有望实现更长期的生存获益。

图1. DoCR的Kaplan-Meier生存曲线

安全性方面,随着治疗时间的推移,患者逐渐从联合治疗过渡到坦昔妥单抗单药治疗,所有级别AE和≥3级AE发生率及严重程度明显下降:≥3级AE发生率从64.2%下降至29%,并且自治疗2年起,坦昔妥单抗单药治疗阶段的AE发生率和严重程度进一步降低。

*注释:ORR,客观缓解率;CR,完全缓解;DoCR,完全缓解持续时间;DOR,缓解持续时间;PFS,无进展生存期;AE,不良事件;TEAE,治疗期间的不良事件。

医脉通:

随着Tafa+Len在全球人群中彰显治疗潜力,我国学者也围绕坦昔妥单抗在中国人群中疗效和安全性展开积极探索,能否请您简要介绍一下中国ICP-CL-00901研究主要成果?

王黎教授:

中国多中心II期ICP-CL-00901研究的设计与全球研究L-MIND保持一致,共纳入52例不符合ASCT条件的R/R DLBCL患者,中位年龄为63.5岁11。

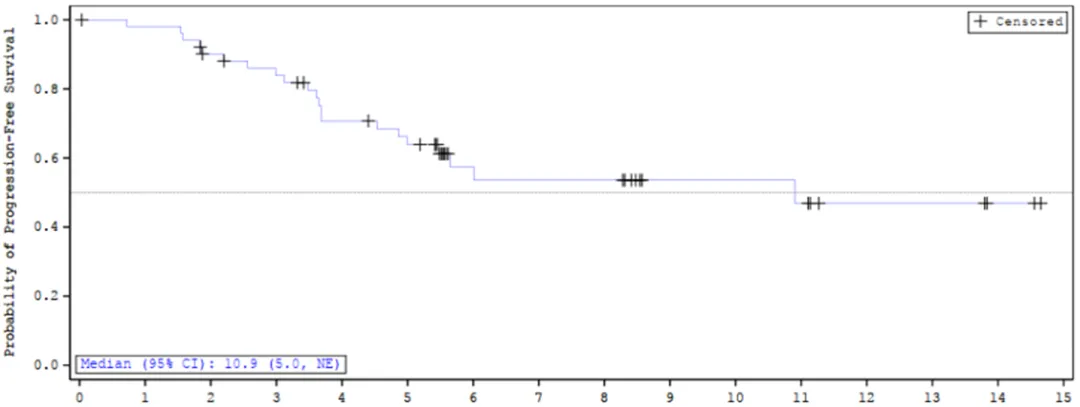

中位随访8.5个月,结果显示,在疗效方面,Tafa+Len为R/R DLBCL患者带来显著临床获益:独立评估委员会评估的最佳ORR为73.1%,CR率为32.7%,研究者评估的结果与之相近;中位PFS为10.9个月(图2),中位至缓解时间2.06个月。数据截止时,24例患者仍在接受治疗,其中62.5%的患者通过持续治疗从疾病稳定/部分缓解转到CR,提示患者可以通过持续治疗获得更深的缓解。

图2. 独立评估委员会评估的PFS

在安全性方面,最常见的TEAE通常主要为血液学毒性,通常可通过调整剂量和支持治疗控制,包括中性粒细胞减少症、白细胞减少症 等,仅1例患者因TEAE而停药。

等,仅1例患者因TEAE而停药。

Tafa+Len在中国R/R DLBCL人群中展现了与全球人群一致的良好疗效和可控安全性,并且全球研究5年随访中观察到令人鼓舞的持久缓解,期待中国研究的更长期随访数据,也期待坦昔妥单抗获批进入临床后,针对基于坦昔妥单抗的方案展开进一步探索,为符合条件的患者带来更多的治疗希望。

医脉通:

请结合相关指南推荐和临床经验谈一谈,坦昔妥单抗的中国获批将为我国DLBCL疾病二线治疗格局带来怎样的影响?

周辉教授:

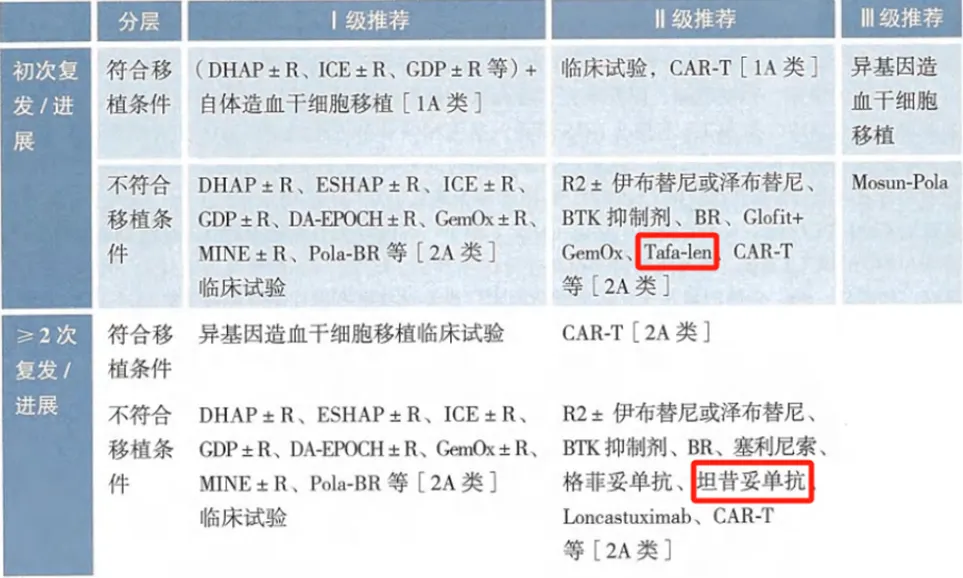

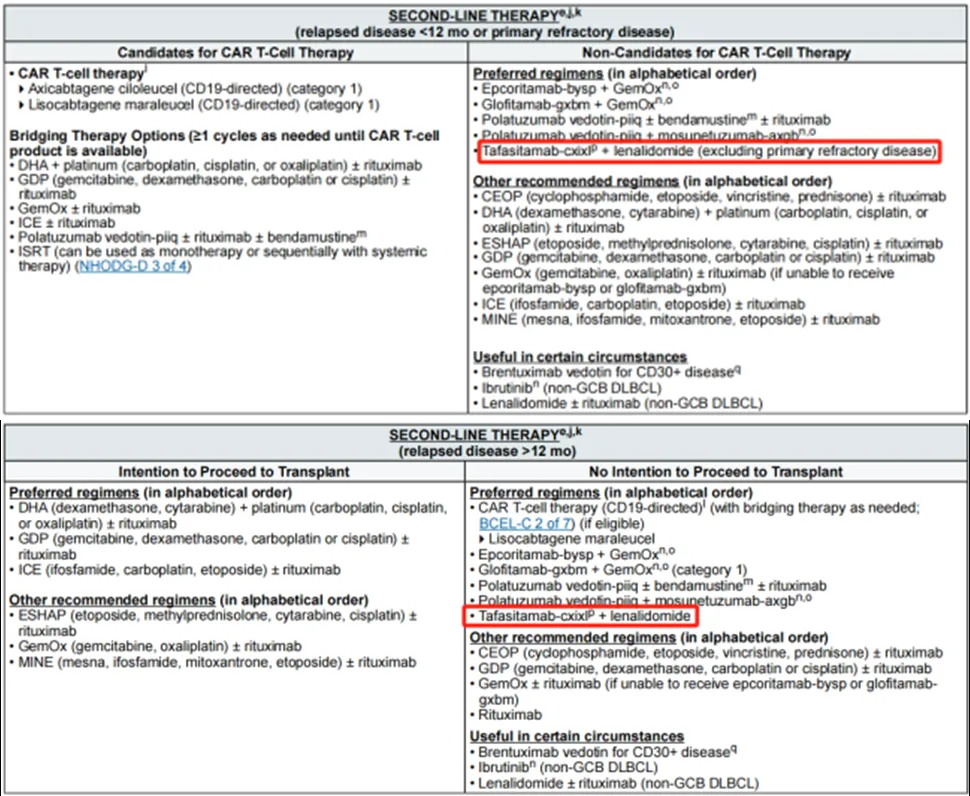

坦昔妥单抗已获得美国国立综合癌症网络(NCCN)指南:B细胞淋巴瘤2025 V2版、中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤诊疗指南(2025)等权威指南的一致推荐,用于DLBCL二线及以上治疗,为中国患者提供了新的治疗选择12,13。

在CSCO淋巴瘤诊疗指南(2025)中,对于首次复发/进展的不适合移植DLBCL患者,将Tafa+Len作为Ⅱ级推荐(2A类);对于≥2次复发/进展的DLBCL患者,将坦昔妥单抗作为Ⅱ级推荐(2A类)12。

表1 2025版CSCO淋巴瘤诊疗指南对于R/R DLBCL治疗推荐

在2025 V2版NCCN指南中,对于<12个月复发(排除原发耐药)且不适合CAR-T治疗的DLBCL患者,以及对于≥12个月复发且不适合移植的DLBCL患者,均将Tafa+Len作为优先推荐13。

表2 2025V2版NCCN指南对于R/R DLBCL治疗推荐

总结

在DLBCL二线治疗中,无论患者是否适合移植,仍存在未被满足的需求,CSCO指南建议为患者选择个体化方案,临床上需综合考虑患者病情、年龄、合并症、耐受性、可及性等因素12。当前CAR-T疗法的ORR为46.3%~87%,其中CR率为28.4%~74%10。坦昔妥单抗作为靶向CD19的人源化Fc段增强单克隆抗体,其联合来那度胺ORR高达67.5%,CR率高达52.5%,在不同年龄段的全球及中国R/R DLBCL人群中均展现出持久、深度缓解和长期生存获益,并且安全性可控,显现出良好的应用前景3,11。坦昔妥单抗在国内的获批,为中国R/R DLBCL尤其是处于二线治疗的患者带来更多生存希望。此外,Tafa+Len靶向免疫治疗方案可根据患者需求立即开始治疗,无需类似CAR-T治疗的复杂制备过程。期待坦昔妥单抗在临床中的广泛应用,为更多R/R DLBCL患者带来福祉。

黄慧强 教授

中山大学肿瘤防治中心-主任医师、教授、博士生导师

中国老年保健协会理事

中国老年保健协会淋巴瘤专业委员会主委

中国初级卫生保健基金会粤港澳大湾区淋巴瘤专业委员会主委

中国抗癌协会血液肿瘤整合康复专业委员会副主委

CSCO淋巴瘤专家委员会副主委

CSCO甲状腺癌 专委会名誉主委

专委会名誉主委

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会副主委

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会青年委员会主委

广东省中西医结合学会血液病 专业委员会主委

专业委员会主委

广东省抗癌协会血液肿瘤专业委员会名誉主委

擅长恶性淋巴瘤 的基础与临床研究,特别是NKT淋巴瘤的诊断和治疗, P-Gemox和 DA-EPOCH治疗NKT淋巴瘤等先后被美国NCCN指南推荐,近年发表第一或通讯(共同)作者文章:JCO, Lancet Oncology, Nature Medicine, JHO, Hematalogica, MolecularCancer, Cancer comunication和STTT等, 2020荣获,中国CACA 科学进步 一等奖

的基础与临床研究,特别是NKT淋巴瘤的诊断和治疗, P-Gemox和 DA-EPOCH治疗NKT淋巴瘤等先后被美国NCCN指南推荐,近年发表第一或通讯(共同)作者文章:JCO, Lancet Oncology, Nature Medicine, JHO, Hematalogica, MolecularCancer, Cancer comunication和STTT等, 2020荣获,中国CACA 科学进步 一等奖

张会来 教授

肿瘤学博士,主任医师,博士研究生导师

现任天津医科大学肿瘤医院淋巴瘤内科科主任主要研究方向:恶性淋巴瘤的分子诊断和个体化治疗 国家癌症中心淋巴瘤质控专家委员会委员

中国抗癌协会第九届理事会理事

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会副主任委员

中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会常委

中华医学会肿瘤分会淋巴瘤学组委员

中国老年保健协会肿瘤免疫治疗专委会副主任委员

中国老年保健协会淋巴瘤专委会副主任委员

天津市医师协会血液医师分会副会长

天津市抗癌协会肿瘤临床化疗专委会主任委员入选天津市第二批卫生健康行业高层次人才(津门医学英才)培养计划、天津医科大学“临床人才培养123攀登计划” 第一层次人选培养计划,天津医科大学优秀研究生导师团队,获中华医学科技奖三等奖1项、华夏医学科技奖三等奖1项,中国抗癌协会科普奖1项、天津市科技进步二等奖1项及三等奖3项,主持及参与多项国家自然科学基金课题及省部级科研项目。目前担任《肿瘤药学》副主编、《中华血液学杂志》、 《白血病 ∙淋巴瘤》、《中国肿瘤临床》、《Hematological Oncology》、 《Blood Research》、《Discover Oncology》等国内外期刊杂志编委, 以第一或通讯作者在Blood、Cancer Research、J Exp Med、JITC、Leukemia、CTM、AJH 、BJH、 Blood Adv 、Int J Cancer 等国际专业杂志以及中华系列杂志、国家级核心期刊发表论著九十余篇。荣获第四届 “国之名医·优秀风范”奖。

∙淋巴瘤》、《中国肿瘤临床》、《Hematological Oncology》、 《Blood Research》、《Discover Oncology》等国内外期刊杂志编委, 以第一或通讯作者在Blood、Cancer Research、J Exp Med、JITC、Leukemia、CTM、AJH 、BJH、 Blood Adv 、Int J Cancer 等国际专业杂志以及中华系列杂志、国家级核心期刊发表论著九十余篇。荣获第四届 “国之名医·优秀风范”奖。

张薇 教授

北京协和医院 血液内科主任医师 硕士研究生导师

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员

中国免疫学会血液免疫分会委员

中国抗淋巴瘤联盟常委

CACA淋巴瘤整合康复专委会副主委

中国老年淋巴瘤学会青年委员

北京癌症防治学会淋巴瘤免疫治疗专业委员会主任委员

主持和参与多项面上、首都特色、北京自然科学基金

以第一或通讯作者撰写SCI及核心期刊杂志70余篇,参与编写《淋巴瘤》《协和血液病学》等著作主要擅长淋巴瘤的诊断及治疗

王黎 教授

上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科主任医师 博导 教授

国家优秀青年医师

法国国立生命与健康研究院博士后

中国抗癌协会淋巴瘤整合康复委员会副主任委员

中国抗癌协会淋巴瘤委员会常委

中华医学会第十一届血液学分会青年委员

中国抗癌协会淋巴浆细胞肿瘤协作组副组长

上海市抗癌协会淋巴瘤专委会副主任委员

主要完成人获国家/省部级奖项10项

上海市教委高原高峰人才

上海市杰出青年医学人才

上海市巾帼创新新秀

上海市东方英才

上海市三八红旗手

周辉 教授

肿瘤学博士、教授、主任医师、硕士生导师

湖南省肿瘤医院党委委员、副院长

国家肿瘤质控中心淋巴瘤质控专家委员会委员

中国抗癌协会淋巴瘤整合康复专业委员会副主任委员

中国老年保健协会肿瘤免疫治疗专委会候任主任委员

中国临床肿瘤学(CSCO)理事

湖南省淋巴瘤诊疗中心主任

淋巴瘤精准诊疗湖南省工程研究中心主任

中华医学会肿瘤学分会淋巴瘤学组委员

中华医学会肿瘤学分会肿瘤转化医学组委员

CSCO抗淋巴瘤联盟委员/抗白血病联盟委员

中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会常委

湖南省医学会肿瘤内科学专业委员会候任主任委员

中国医促会肿瘤内科分会委员