JAMA发表 | 张薇教授:西达本胺联合林普利塞实现深度缓解,双口服协同方案焕新R/R CTCL治疗格局

皮肤T细胞淋巴瘤 (CTCL)是一类具有高度异质性、可快速进展的罕见非霍奇金淋巴瘤

(CTCL)是一类具有高度异质性、可快速进展的罕见非霍奇金淋巴瘤 ,主要亚型包括蕈样肉芽肿(MF)和Sézary综合征(SS)1-2。早期患者可通过定向治疗控制皮损

,主要亚型包括蕈样肉芽肿(MF)和Sézary综合征(SS)1-2。早期患者可通过定向治疗控制皮损 ,但进展期复发/难治性(R/R)患者预后较差,亟需疗效和耐受性更佳的新型治疗方案1。全球首个口服亚型选择性组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂西达本胺

,但进展期复发/难治性(R/R)患者预后较差,亟需疗效和耐受性更佳的新型治疗方案1。全球首个口服亚型选择性组蛋白去乙酰化酶(HDAC)抑制剂西达本胺 ,在R/R CTCL患者中显示出令人鼓舞的抗肿瘤活性,其与PI3Kδ抑制剂林普利塞

,在R/R CTCL患者中显示出令人鼓舞的抗肿瘤活性,其与PI3Kδ抑制剂林普利塞 联合应用显示出良好的治疗潜力1。

联合应用显示出良好的治疗潜力1。

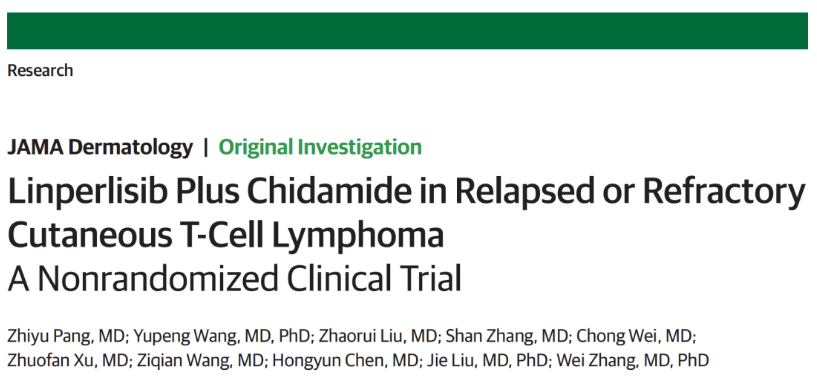

《JAMA Dermatology》(IF=11)作为国际顶级皮肤学期刊,聚焦皮肤疾病领域的前沿突破性研究,凭借卓越的学术影响力及临床实践价值备受全球关注。近日,北京协和医院张薇教授团队在《JAMA Dermatology》发表了题为“Linperlisib Plus Chidamide in Relapsed or Refractory Cutaneous T-Cell Lymphoma: A Nonrandomized Clinical Trial”的临床研究成果。该研究评估了西达本胺联合林普利塞治疗R/R CTCL患者的有效性和安全性。为传递CTCL前沿进展,推动临床治疗进步,医脉通特邀北京协和医院张薇教授深入解读该研究成果,并剖析CTCL的未来治疗趋势。

研究背景

进展期CTCL患者生存结局不容乐观、治疗选择长期受限,临床正积极探索创新疗法以改善预后。HDAC抑制剂西达本胺是机制新颖的表观遗传调控药物,已在我国获批用于既往至少接受过一次全身化疗的R/R PTCL患者,且在CTCL中显示出一定疗效,其单药治疗R/R CTCL患者3个周期客观缓解率(ORR)可达33%,但单药治疗缓解持续时间有限,因此临床需探索合适的药物联合策略。

PI3K-AKT-mTOR通路是促进淋巴瘤细胞生长、增殖及免疫逃逸的关键通路,PI3K已成为淋巴瘤治疗的重要靶点。PI3Kδ抑制剂林普利塞选择性高,脱靶效应少,在Ⅱ期研究中,其单药治疗R/R PTCL完全缓解(CR)率为33.3%,显示出良好疗效。

临床前研究表明,西达本胺联合林普利塞存在潜在协同作用:林普利塞可通过调节信号级联反应抑制肿瘤生长,西达本胺可逆转表观基因失调从而恢复肿瘤抑制信号。两者联合有望通过双口服药物治疗方式实现患者深度缓解,同时兼具良好耐受性,为临床治疗R/R CTCL带来新的思路。

研究方法

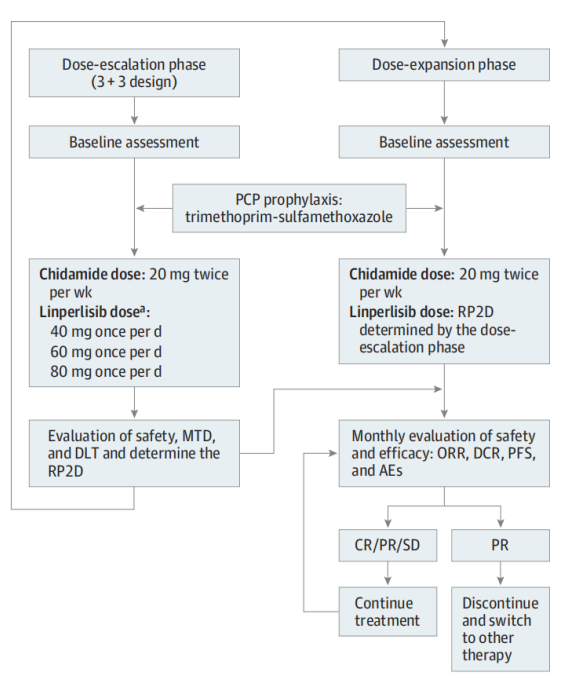

该研究是一项前瞻性、单臂、非随机Ⅰ期临床研究,包括“3+3”剂量递增阶段及剂量扩展阶段(图1),于2023年5月1日至2025年3月6日,在北京协和医院纳入22例晚期R/R CTCL患者(其中19例为MF,3例为SS)。患者中位年龄44岁,分期为Ⅱ-Ⅳ期,ECOG评分为0-2分,中位既往治疗线数为3。

图1.研究设计流程图

所有患者均接受西达本胺联合林普利塞方案。剂量递增阶段:西达本胺 20mg,2次/周;林普利塞 40 mg、60 mg或80 mg,1次/日(每28日为1个周期)。剂量扩展阶段:西达本胺 20 mg,2次/周;林普利塞按推荐Ⅱ期剂量(RP2D),1次/日(每28日为1个周期),直至疾病进展、出现不可耐受毒性或患者退出、研究完成为止。该研究主要终点为剂量限制性毒性(DLT)、最大耐受剂量(MTD)及ORR。

研究结果

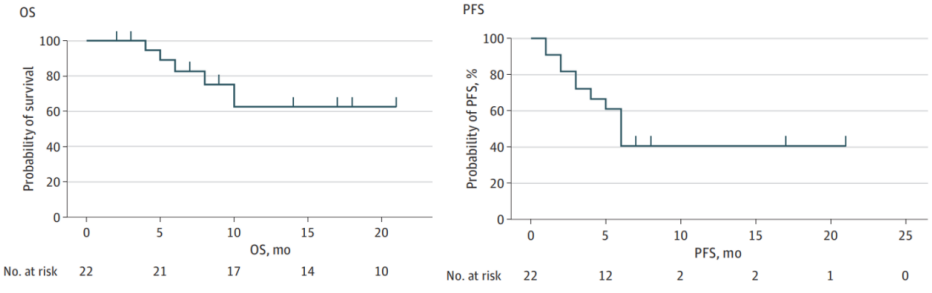

结果显示,在剂量递增阶段,共9例患者(每队列3例)接受40 mg、60 mg或80 mg林普利塞,首个周期未观察到DLT,未达到MTD;在剂量扩展阶段,共13例患者接受80 mg林普利塞。22例患者接受疗效评估,最佳ORR为59.1%,疾病控制率(DCR)为86.4%,其中2例达到CR。中位至缓解时间(TTR)为2个周期。中位随访8.9个月,未达到中位总生存期(OS),中位无进展生存期(PFS)为5.4个月;10个月OS率为70.1%(图2)。

图2.患者OS率和PFS率

亚组分析显示,MF患者的ORR为63.2%,其中无大细胞转化患者ORR略高于伴大细胞转化患者(66.7% vs 57.1%);SS患者的ORR为33.3%。不同受累器官亚组结果显示,皮肤、淋巴结、内脏ORR分别为59.1%、46.7%、33.3%。此外,初始方案不同的患者缓解率也存在差异,相较于既往暴露于HDAC抑制剂的患者,既往未暴露于HDAC抑制剂的患者ORR更高(66.7% vs 50%)。这提示,MF亚型、未暴露于HDAC抑制剂可能与更深缓解相关。

安全性方面,林普利塞剂量递增期间未观察到DLT,且在80 mg最高剂量下未达到MTD,RP2D为80 mg。常见治疗相关不良事件(AE)为恶心(36.4%)、瘙痒(31.8%)和皮疹 (27.3%),多数为1-2级,未报告4/5级AE。未观察到长期或不可逆的血细胞减少。

(27.3%),多数为1-2级,未报告4/5级AE。未观察到长期或不可逆的血细胞减少。

该结果表明,HDAC抑制剂西达本胺联合PI3Kδ抑制剂林普利塞方案具有潜在协同作用,可为R/R CTCL患者带来深度缓解,且耐受性良好,有望为此类患者提供新的治疗选择。

专家点评

张薇教授

CTCL在我国发病率约6.9/100万,属于罕见疾病3,病理类型复杂,其中MF和SS是相对多见的亚型。目前,临床对CTCL的发病机制尚未完全阐明,多数医生对其认识仍存局限,因此诊疗行为有待规范,诊疗方案亟需创新。

MF患者常表现为皮肤斑片、斑块,进展期可出现肿瘤或红皮病,其治疗目标在于缓解症状、控制病情、延缓疾病进展并延长生存期。临床治疗需遵循分期原则,并根据患者的具体症状和实际需求制定个体化方案。对于R/R MF患者,传统化疗方案疗效有限,且可能引发患者难以耐受的不良反应,影响生存结局,需采取更为有效的新方案。SS患者以红皮病为主要特征,临床对此类患者常实施系统治疗,以尽可能提高治疗获益,延长缓解持续时间。

近年来,随着对CTCL发生机制的深入研究以及肿瘤治疗技术的显著进步,CTCL治疗领域取得了新突破。HDAC抑制剂西达本胺作为一种疗效可观的表观遗传学药物,自2014年在我国获批用于治疗既往至少接受过一次全身化疗的R/R PTCL以来,已在临床发挥重要治疗作用,连续多年获得指南Ⅰ级推荐。2017年9月,西达本胺被列入国家医保目录,用于既往至少接受过一次全身化疗的R/R PTCL患者。2024年,西达本胺再拓新症,联合R-CHOP用于治疗MYC和BCL2表达阳性的既往未经治疗的弥漫大B细胞淋巴瘤 (DLBCL)患者;目前该药在多个血液肿瘤亚型展开了广泛探索。林普利塞作为我国自主研发的高选择性PI3Kδ抑制剂,在R/R PTCL患者中展现出广阔应用前景。这两种药物联合应用具有潜在协同作用。同时,两者均为口服给药,将极大提升治疗便捷性,有效减轻患者治疗负担,在改善患者预后的同时提高患者生活质量。未来,随着相关研究的持续推进,HDAC抑制剂西达本胺联合PI3Kδ抑制剂林普利塞方案将有望为R/R CTCL患者带来更佳疗效获益。

(DLBCL)患者;目前该药在多个血液肿瘤亚型展开了广泛探索。林普利塞作为我国自主研发的高选择性PI3Kδ抑制剂,在R/R PTCL患者中展现出广阔应用前景。这两种药物联合应用具有潜在协同作用。同时,两者均为口服给药,将极大提升治疗便捷性,有效减轻患者治疗负担,在改善患者预后的同时提高患者生活质量。未来,随着相关研究的持续推进,HDAC抑制剂西达本胺联合PI3Kδ抑制剂林普利塞方案将有望为R/R CTCL患者带来更佳疗效获益。

张薇 教授

北京协和医院 血液内科 主任医师 硕士研究生导师

中国老年淋巴瘤学会青年委员

中国抗癌协会血液肿瘤专业委员

中国免疫学会血液免疫分会委员

中国抗淋巴瘤联盟常委

北京医学奖励基金会血液疾病专家委员会秘书

主要擅长淋巴瘤

主要参与主持多项面上、首都特色、北京自然科学基金

以第一或通讯作者撰写SCI及核心期刊杂志70余篇

参与编写《淋巴瘤》《协和血液病 学》等著作

学》等著作