开阔研界 | 肌层浸润性膀胱癌诊疗新进展:聚焦2025年临床现状,预测近期治疗变革

2025年,美国将有超过84,000人被诊断为膀胱癌 ,其中约三分之一为临床局限性的膀胱癌,肿瘤已浸润至肌层(也称为肌层浸润性膀胱癌 [MIBC])。膀胱癌在男性中更为常见,男女比例约为3:1。美国膀胱癌诊断的中位年龄为72岁。MIBC患者常伴有与年龄相关的器官功能变化,并且通常有与吸烟相关的合并症。大多数膀胱癌为尿路上皮癌。J Clin Oncol期刊发表了一篇标题为“Muscle-Invasive Bladder Cancer: A Watershed Moment”的综述性文章,重点介绍了MIBC诊断和治疗的最新进展,并预测治疗领域可能发生的近期重大变革。医脉通现编译如下,以飨读者。

,其中约三分之一为临床局限性的膀胱癌,肿瘤已浸润至肌层(也称为肌层浸润性膀胱癌 [MIBC])。膀胱癌在男性中更为常见,男女比例约为3:1。美国膀胱癌诊断的中位年龄为72岁。MIBC患者常伴有与年龄相关的器官功能变化,并且通常有与吸烟相关的合并症。大多数膀胱癌为尿路上皮癌。J Clin Oncol期刊发表了一篇标题为“Muscle-Invasive Bladder Cancer: A Watershed Moment”的综述性文章,重点介绍了MIBC诊断和治疗的最新进展,并预测治疗领域可能发生的近期重大变革。医脉通现编译如下,以飨读者。

一、MIBC的诊断与分期

血尿 是膀胱癌最常见的首发症状。初步诊断通常依赖软性膀胱镜

是膀胱癌最常见的首发症状。初步诊断通常依赖软性膀胱镜 检查发现肿瘤,随后需进行麻醉检查(EUA)及经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBT)。TURBT的主要目的包括:(1)明确膀胱癌的诊断;(2)确定组织学类型;(3)评估肿瘤浸润膀胱壁的深度。

检查发现肿瘤,随后需进行麻醉检查(EUA)及经尿道膀胱肿瘤切除术(TURBT)。TURBT的主要目的包括:(1)明确膀胱癌的诊断;(2)确定组织学类型;(3)评估肿瘤浸润膀胱壁的深度。

对于非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC),TURBT或可作为初始的根治性治疗手段;而对于MIBC而言,TURBT通常作为诊断性操作。EUA则在TURBT之后进行,通过双手触诊对膀胱进行检查,以判断肿瘤是否可触及(提示临床T3b分期)以及肿块是否固定(提示临床T4分期)。需特别强调的是,TURBT标本中必须包含深肌层组织,以准确判断是否存在肌层浸润。若初次切除标本中未包含肌层组织,尤其对于高级别肿瘤,必须重复进行TURBT。

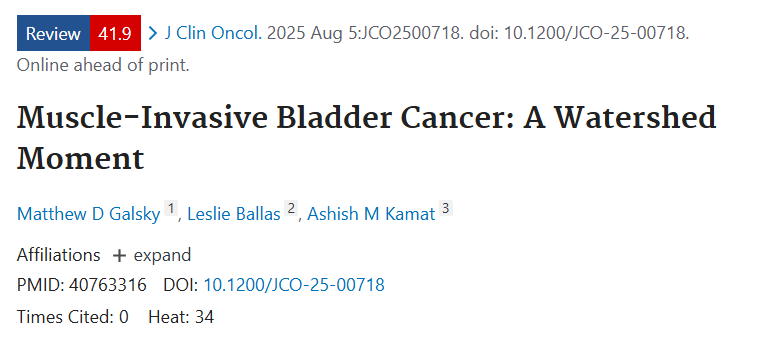

需要明确的是,尽管TURBT及其病理结果是临床初步分期(cTNM)的主要依据,膀胱癌的最终病理分期(pTNM)仍需根据根治性膀胱切除术后的标本病理评估确定(图1)。

图1. 膀胱癌的临床分期

(A)基于肿瘤(T)穿透膀胱壁深度的膀胱癌临床T分期。(B)膀胱磁共振成像 显示左侧膀胱壁有一个1.3厘米的不规则肿块。(C)膀胱镜下显示乳头状膀胱肿瘤(T),并使用电切环进行经尿道膀胱肿瘤切除术。T,肿瘤

显示左侧膀胱壁有一个1.3厘米的不规则肿块。(C)膀胱镜下显示乳头状膀胱肿瘤(T),并使用电切环进行经尿道膀胱肿瘤切除术。T,肿瘤

二、病理学与分子特征

1、组织学分类:

MIBC以尿路上皮癌为主,其分子特征已通过多组学技术深入解析。2020年共识分类确立六种分子亚型(基底/鳞状型占35%,管腔乳头型24%,管腔不稳定型及基质丰富型各15%,管腔未定型8%,神经内分泌样型3%)。

2、基因组特征及蛋白标志物:

基因组特征:APOBEC诱变是核心驱动因素。高频突变涉及以下通路:

p53/细胞周期(如TP53、RB1); RTK信号(如FGFR3、PIK3CA); DNA修复(如ERCC2); 染色质调控(如KDM6A、ARID1A);ERCC2突变(约8%)可导致DNA修复缺陷,增强对顺铂 的敏感性; FGFR3突变(约15%)与FGFR抑制剂(如厄达替尼)的疗效相关。

的敏感性; FGFR3突变(约15%)与FGFR抑制剂(如厄达替尼)的疗效相关。

蛋白标志物:

HER2:在约80%的MIBC中表达,其靶向药物(如曲妥珠单抗 德鲁替康)已获批用于治疗转移性尿路上皮癌;PD-L1:其表达与免疫治疗响应的相关性因检测方法不同而存在不一致;错配修复缺陷(dMMR):在MIBC中罕见(约1%),但在上尿路癌中发生率较高(约11%)。

德鲁替康)已获批用于治疗转移性尿路上皮癌;PD-L1:其表达与免疫治疗响应的相关性因检测方法不同而存在不一致;错配修复缺陷(dMMR):在MIBC中罕见(约1%),但在上尿路癌中发生率较高(约11%)。

3、循环肿瘤DNA(ctDNA)与生物标志物应用现状:

ctDNA的临床应用:

作为微小残留病标志物,常用Signatera平台检测;在三个关键时间点具有临床意义:诊断时(约50%患者阳性,≥pT2期阳性率超70%)、根治术后即刻、随访连续监测;具明确预后价值,但在新辅助/辅助治疗决策中仍需更多研究。

生物标志物现状与趋势:

目前MIBC缺乏成熟的可指导治疗决策的生物标志物;靶向治疗(如FGFR3抑制剂、HER2-抗体药物偶联物[ADC]等)向早期推进,有望改变现状;NCCN建议对高复发风险的IIIB期患者进行DNA测序;PD-L1免疫组化(IHC)在部分国家被用于辅助免疫检查点抑制剂(ICB)的治疗决策(美国未常规推荐);ctDNA MRD检测已开始影响辅助治疗,但需前瞻性试验验证;目前仅HER2 IHC常规用于ADC靶向治疗;未来随着新型ADC(如抗Nectin-4药物)的研发与应用,相关生物标志物检测应用在MIBC管理中将进一步普及。

三、MIBC的治疗

1、根治性膀胱切除术(RC)

RC是MIBC的标准手术治疗方法,其核心在于彻底切除膀胱、远端输尿管及盆腔淋巴结,并同时进行尿流改道。尿流改道主要分为非可控性、可控性内部和可控性外部三类,其选择对患者的生活质量及代谢健康有显著影响。

手术范围与性别差异:

在男性患者中,常规手术包括前列腺和精囊的切除;而在女性患者中,传统术式通常涉及尿道、子宫等器官的切除。然而,随着医学技术的发展,保留生殖器官的手术技术逐渐受到关注,但其应用需在肿瘤学原则与患者意愿之间进行权衡。

手术效果与风险:

尽管根治性膀胱切除术对局限性病变可能实现根治,但其对患者的泌尿功能、性功能及生活质量均有显著影响。此外,手术并发症的风险较高,尤其是高龄、高BMI等患者更需警惕。值得注意的是,开放手术与机器人手术在并发症发生率及肿瘤控制效果上并无显著差异。

围术期管理:

为了降低围术期发病率并缩短住院时间,加速康复外科(ERAS)策略被广泛应用。该策略通过优化术前、术中和术后的管理流程,显著提升了患者的康复效果。

治疗成功的关键:

RC的成功不仅依赖于手术本身,还需结合全身治疗及精准的患者选择。通过多学科协作,制定个体化的治疗方案,才能最大程度地提高治疗效果并改善患者的生活质量。

2、新辅助、辅助和围手术期全身治疗

新辅助化疗:

新辅助顺铂化疗已被证实相比单纯膀胱切除术可显著改善患者的生存率。然而,顺铂的使用常受到患者肾功能不全等合并症的限制。对于适合接受顺铂治疗的患者,推荐将新辅助化疗做为治疗方案。

辅助化疗:

辅助化疗的证据相对较弱,通常推荐用于未接受新辅助治疗且术后存在高危因素(如pT3-pT4或淋巴结阳性)的顺铂耐受患者。其目的是通过术后化疗进一步降低复发风险。

免疫检查点抑制剂(ICB)的应用:

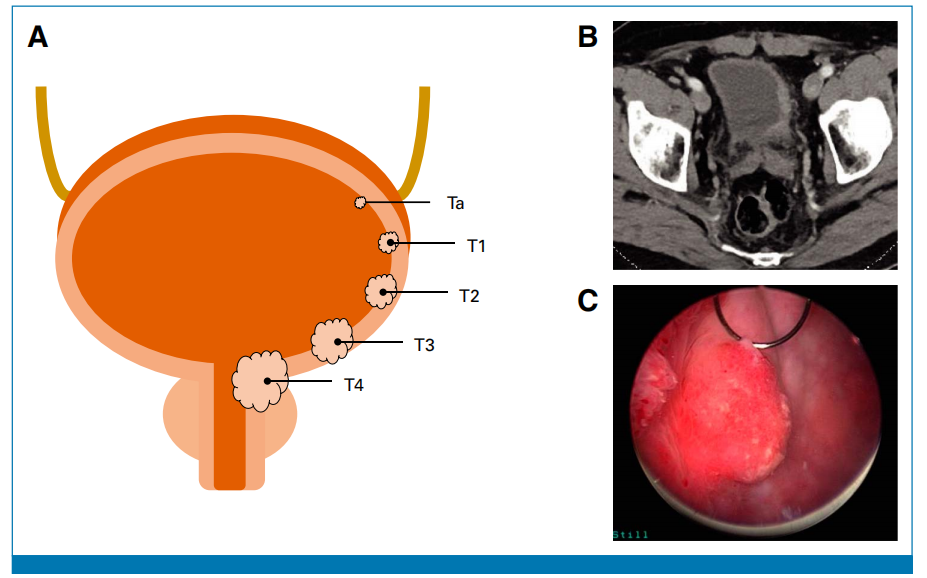

ICB在转移性膀胱癌治疗中显示出显著疗效后,逐渐被探索用于围手术期治疗。在新辅助治疗中,单药ICB在顺铂不耐受患者中的病理完全缓解率(pCR)为7%-46%,而联合顺铂新辅助治疗的pCR为24%-49%。相关辅助ICB的随机试验(如CheckMate 274、AMBASSADOR)已达到无病生存期(DFS)终点,而IMvigor010试验未达到预期目标(图2)。

这些试验主要针对两类关键人群:(1)新辅助顺铂治疗后仍有≥ypT2/pN1的患者;(2)未接受新辅助治疗、术后≥pT3/pN1且不适合辅助顺铂的患者。IMvigor010的ctDNA分析表明,术后可检测到ctDNA的患者可能从辅助ICB(如atezolizumab)中获益,这推动了OMBOLA、IMvigor011、Alliance A032103 (MODERN)等前瞻性ctDNA指导辅助治疗决策的研究。

图2. 探索RC术后高复发风险肌层浸润性尿路上皮癌患者辅助ICB治疗的试验总结

(A)三项随机试验的示意图,重点展示了入选标准、随机化、样本量和研究终点。(B)三项随机研究的关键结果。DFS,无病生存期;DSS,疾病特异性生存期;1EP,主要终点;2EP,次要终点;HR,风险比;ITT,意向治疗分析;MIUC,肌层浸润性尿路上皮癌;OS,总生存期;PD-L16,根据PD-L1免疫组化表达定义的亚组结果;Q2W,每两周一次;Q3W,每三周一次;Q4W,每四周一次;R,随机化;RFS,无复发生存期。

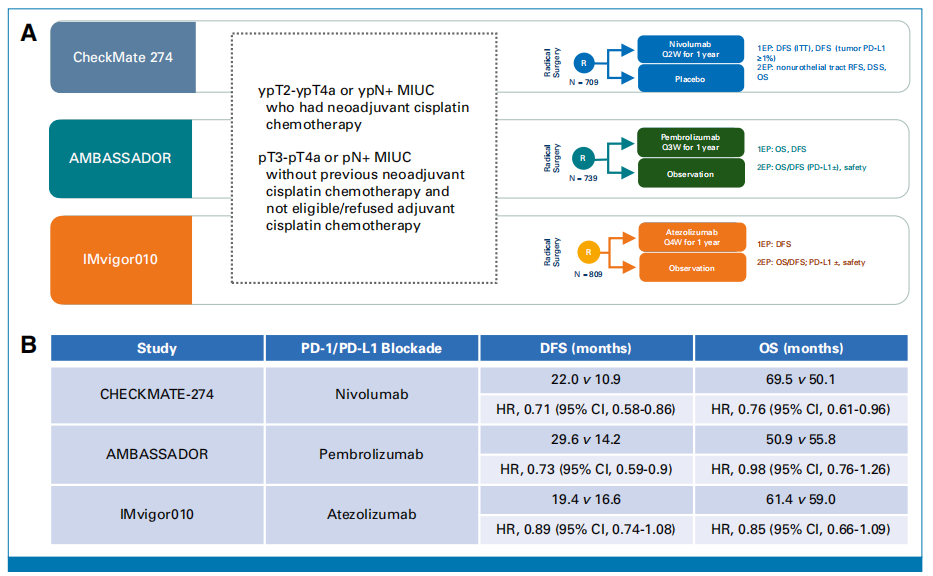

围手术期联合治疗的进展:

在新辅助联合ICB的III期试验中(图3),NIAGARA试验证实围手术期度伐利尤单抗 联合新辅助GC(吉西他滨

联合新辅助GC(吉西他滨 /顺铂)及辅助治疗较单用新辅助GC显著改善了无事件生存期(EFS)和总生存期(OS)(HR 0.68和0.75)。基于转移治疗中恩诺单抗(EV)+帕博利珠单抗

/顺铂)及辅助治疗较单用新辅助GC显著改善了无事件生存期(EFS)和总生存期(OS)(HR 0.68和0.75)。基于转移治疗中恩诺单抗(EV)+帕博利珠单抗 的显著疗效(EV-302),KEYNOTE-B15、KEYNOTE-905、VOLGA试验正在分别在顺铂耐受和不耐受患者中测试围手术期EV+ICB方案(对比标准新辅助化疗或单纯手术)。

的显著疗效(EV-302),KEYNOTE-B15、KEYNOTE-905、VOLGA试验正在分别在顺铂耐受和不耐受患者中测试围手术期EV+ICB方案(对比标准新辅助化疗或单纯手术)。

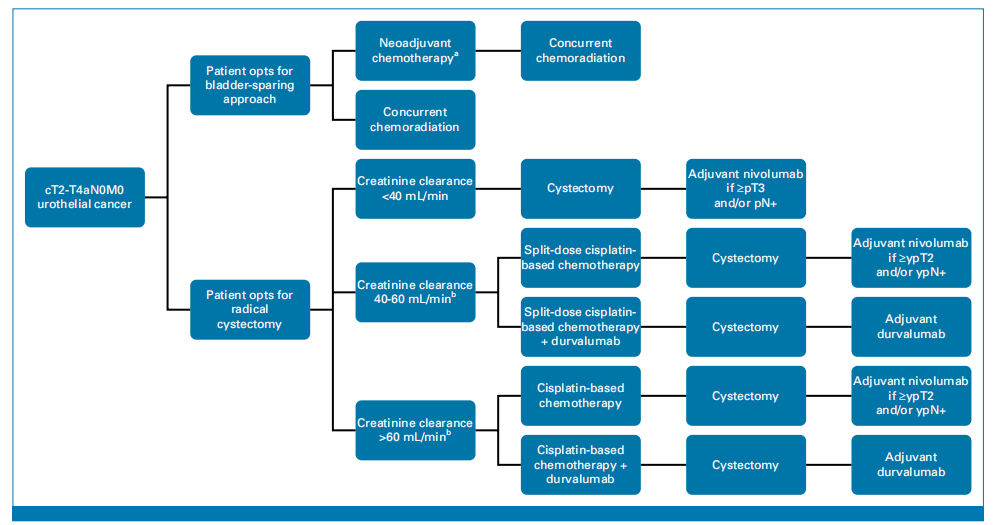

图3. 探索围手术期ICB治疗MIBC患者的随III期试验设计

(A)针对适合顺铂治疗的MIBC患者的随机试验。(B)针对不适合顺铂治疗的MIBC患者的随机试验。ICB,免疫检查点阻断;IDO1i,吲哚胺2,3-双加氧酶1抑制剂;MIBC,肌层浸润性膀胱癌;R,随机化

3、三联疗法(TMT)

TMT是指TURBT联合同步放化疗,作为RC的替代方案,在MIBC治疗中具有重要意义。TMT作为根治性膀胱切除术的替代方案,在MIBC治疗中展现出良好的疗效和膀胱保留潜力。尽管在局部控制和挽救性手术率方面表现优异,但其对DFS和OS的改善仍需进一步研究。未来,随着ICB联合TMT等新策略的探索,MIBC治疗将更加多元化和个体化。

MIBC管理的演变与风险适应的膀胱保留策略:

当前,MIBC的治疗正从标准RC逐步转向基于治疗反应的个体化策略。这一转变旨在通过精准治疗和膀胱保留策略,在治愈疾病的同时,最大程度地保护患者的生活质量。

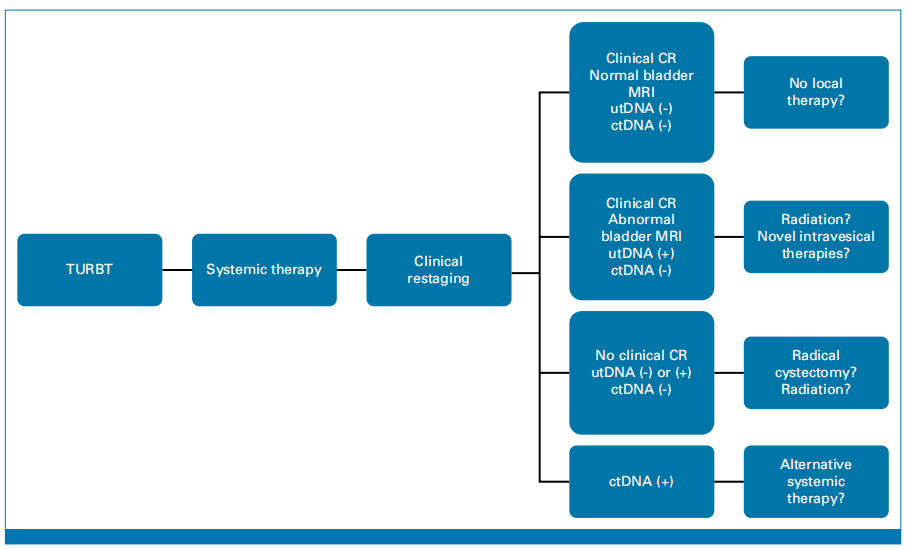

未来,MIBC治疗的发展将依赖于精准生物标志物,如ctDNA预测转移风险、尿液肿瘤DNA(utDNA)监测膀胱残留病灶等。这些技术的应用有望超越当前的治疗方案(图4),实现一个假想的未来愿景,即对每位患者同时优化治愈率和器官保留率(图5)。

图4. 肌层浸润性膀胱癌的当代治疗策略

a 目前缺乏前瞻性数据来明确确立在放化疗前进行新辅助化疗的作用,b 无其他顺铂禁忌症

图5. 肌层浸润性膀胱癌基于风险调整的未来展望示意图

CR,完全缓解;ctDNA,循环肿瘤DNA;MRI,磁共振成像;TURBT,经尿道膀胱肿瘤切除术;utDNA,尿液肿瘤DNA

总结

MIBC治疗已从传统根治术和放化疗,演进到整合免疫治疗(新辅助/辅助)、探索ctDNA监测微小残留病、应用ADC等新策略。更有效的治疗方案提升了缓解率,为个体化、风险适应的膀胱保留策略创造了条件。未来十年,强效治疗、精准生物标志物与风险适应策略的深度结合,将重塑MIBC的诊疗格局。

参考文献:

1.Matthew D Galsky,et al.Muscle-Invasive Bladder Cancer: A Watershed Moment.J Clin Oncol . 2025 Aug 5:JCO2500718. doi: 10.1200/JCO-25-00718.