盆腔淤血综合征相关女性慢性盆腔痛的诊治

作者:王东营,许天敏,吉林大学白求恩第二医院妇科

慢性盆腔痛(chronic pelvic pain,CPP)是指女性下腹部、骨盆区域或与盆腔相关的持续性或间歇性疼痛,持续时间超过6个月,并且足够严重至影响患者的日常生活或需要医疗干预[1]。CPP病因复杂,可涉及多种器官和系统,如生殖系统、泌尿系统、胃肠道和肌肉骨骼系统,且常伴有心理因素。CPP在育龄女性中的发病率较高,约占妇科门诊患者的10%~15%。其对患者生活质量、社会功能及心理健康的负面影响显著,同时也增加了医疗系统的负担[1-2]。盆腔淤血综合征(pelvic congestion syndrome,PCS)是一种由于盆腔静脉扩张、静脉瓣膜功能不全及血液淤滞所导致的疾病,是女性CPP的重要病因之一[3]。PCS的主要特征是持续性或周期性盆腔痛,疼痛通常在久站、久坐或月经期间加重,并可能伴随性功能障碍 或月经异常。PCS多见于育龄女性,与雌激素

或月经异常。PCS多见于育龄女性,与雌激素 水平升高导致的静脉壁松弛及扩张密切相关[4]。由于其症状常与其他病因交叉,加之影像学识别的复杂性,PCS的诊断常被延误或误诊[3,5]。因此,早期识别和治疗PCS可显著缓解患者的慢性疼痛症状,可通过优化PCS相关女性CPP的诊治路径,实现精准医疗目标,最大程度提高患者的长期疗效与满意度。本文将PCS相关女性CPP的诊治策略进行汇总,供临床参考。

水平升高导致的静脉壁松弛及扩张密切相关[4]。由于其症状常与其他病因交叉,加之影像学识别的复杂性,PCS的诊断常被延误或误诊[3,5]。因此,早期识别和治疗PCS可显著缓解患者的慢性疼痛症状,可通过优化PCS相关女性CPP的诊治路径,实现精准医疗目标,最大程度提高患者的长期疗效与满意度。本文将PCS相关女性CPP的诊治策略进行汇总,供临床参考。

1 病因与发病机制

PCS是CPP的重要血管性病因,研究表明约30%的女性CPP可归因于此病,尤其在排除子宫内膜异位症 或慢性盆腔炎

或慢性盆腔炎 等器质性病变后,其诊断意义更为显著[3-4]。其核心病理基础在于卵巢静脉或髂内静脉等盆腔主要静脉的瓣膜功能不全(包括发育不良或功能障碍),导致静脉血液逆流、异常扩张及血流淤滞,进而引发慢性疼痛和复杂的病理生理变化。病因主要涉及3个方面:(1)解剖结构异常与血流动力学改变是基础:左侧卵巢静脉呈直角汇入左肾静脉易致血液逆流和静脉高压;右侧卵巢静脉通常较长,增加了血流阻力;子宫后屈等盆腔结构变异可能压迫或扭曲静脉阻碍回流。这些因素共同导致盆腔静脉(特别是卵巢静脉)内血液逆流、淤滞、压力增高和进行性扩张[6]。(2)血管受压是重要诱因:左肾静脉在肠系膜上动脉与腹主动脉间受压(“胡桃夹现象”)可阻碍其汇入的左卵巢静脉回流,显著升高盆腔静脉压力[7];肠系膜上动脉压迫综合征(SMA综合征)及盆腔肿瘤、囊肿等占位性病变亦可直接压迫静脉导致回流受阻。(3)雌激素水平升高扮演关键角色:其通过降低静脉壁张力

等器质性病变后,其诊断意义更为显著[3-4]。其核心病理基础在于卵巢静脉或髂内静脉等盆腔主要静脉的瓣膜功能不全(包括发育不良或功能障碍),导致静脉血液逆流、异常扩张及血流淤滞,进而引发慢性疼痛和复杂的病理生理变化。病因主要涉及3个方面:(1)解剖结构异常与血流动力学改变是基础:左侧卵巢静脉呈直角汇入左肾静脉易致血液逆流和静脉高压;右侧卵巢静脉通常较长,增加了血流阻力;子宫后屈等盆腔结构变异可能压迫或扭曲静脉阻碍回流。这些因素共同导致盆腔静脉(特别是卵巢静脉)内血液逆流、淤滞、压力增高和进行性扩张[6]。(2)血管受压是重要诱因:左肾静脉在肠系膜上动脉与腹主动脉间受压(“胡桃夹现象”)可阻碍其汇入的左卵巢静脉回流,显著升高盆腔静脉压力[7];肠系膜上动脉压迫综合征(SMA综合征)及盆腔肿瘤、囊肿等占位性病变亦可直接压迫静脉导致回流受阻。(3)雌激素水平升高扮演关键角色:其通过降低静脉壁张力 和稳定性,显著促进静脉扩张,这一效应在雌激素水平较高的育龄期女性及妊娠

和稳定性,显著促进静脉扩张,这一效应在雌激素水平较高的育龄期女性及妊娠 期间尤为突出[6]。

期间尤为突出[6]。

上述病因引发的静脉扩张和血流淤滞,导致一系列继发性病理生理变化与疼痛机制。静脉持续高压和淤滞激活内皮细胞,释放白细胞介素-1 (IL-1)、肿瘤坏死因子-α (TNF-α) 等炎症介质,诱发局部组织炎症反应并直接损伤周围结构;同时,血流缓慢导致组织缺氧和红细胞渗出,进一步加剧炎症和损伤[7]。长期的炎症刺激和异常疼痛信号输入可导致外周及中枢神经系统敏化,降低痛阈,形成慢性疼痛维持的恶性循环。值得注意的是,PCS常与子宫内膜异位症、卵巢静脉曲张等并存,这些疾病可能通过共同的炎症反应、血流动力学异常及神经敏化机制相互作用,相互加重,显著增加慢性盆腔痛的严重程度和诊疗复杂性[8]。此外,有研究提示静脉瓣膜功能不全及静脉壁异常可能存在遗传倾向,部分PCS患者的直系亲属中静脉曲张及相关疾病发生率较高。

2 临床表现与诊断要点

PCS以慢性盆腔疼痛为主要表现,常见于经产妇,典型症状为长期下腹坠、胀痛或钝痛,在站立、久坐或经前期加重。疼痛可放射至腰骶部及大腿,伴随痛经、尿频及肛门坠胀感,部分患者出现疲劳、月经紊乱[9]。PCS患者常主诉深部性交痛,可能与静脉扩张导致的局部充血有关。部分患者还可出现经前期不适、尿频尿急等症状,甚至伴有外阴、会阴或下肢静脉曲张 的体征,进一步影响生活质量。诊断PCS的关键在于结合病史、体格检查及影像学评估。查体时需重点关注外阴或下肢静脉曲张,并评估下腹部及盆腔深部触痛情况。经阴道彩色多普勒超声是首选的无创检查方法,可显示盆腔静脉扩张(直径≥5 mm)或血流反流[10-11]。磁共振成像

的体征,进一步影响生活质量。诊断PCS的关键在于结合病史、体格检查及影像学评估。查体时需重点关注外阴或下肢静脉曲张,并评估下腹部及盆腔深部触痛情况。经阴道彩色多普勒超声是首选的无创检查方法,可显示盆腔静脉扩张(直径≥5 mm)或血流反流[10-11]。磁共振成像 (MRI)可进一步排除其他盆腔器质性病变,多参数成像(T2WI、MR静脉成像)可清晰显示静脉曲张及周围组织水肿

(MRI)可进一步排除其他盆腔器质性病变,多参数成像(T2WI、MR静脉成像)可清晰显示静脉曲张及周围组织水肿 [12]。CT增强扫描能清晰显示盆腔静脉系统的扩张、迂曲,帮助识别异常的静脉丛[12],但由于有辐射风险,育龄期妇女需谨慎选择。静脉造影是诊断PCS的“金标准”,通过直接观察盆腔静脉扩张及血流反流确诊[8]。腹腔镜

[12]。CT增强扫描能清晰显示盆腔静脉系统的扩张、迂曲,帮助识别异常的静脉丛[12],但由于有辐射风险,育龄期妇女需谨慎选择。静脉造影是诊断PCS的“金标准”,通过直接观察盆腔静脉扩张及血流反流确诊[8]。腹腔镜 直视下见盆腔静脉曲张为确诊依据,但属于有创操作[6]。排除其他可能导致CPP的疾病,如子宫内膜异位症、慢性盆腔炎、卵巢肿瘤、泌尿系统感染等方可诊断PCS,以精准指导治疗方案的选择[13]。

直视下见盆腔静脉曲张为确诊依据,但属于有创操作[6]。排除其他可能导致CPP的疾病,如子宫内膜异位症、慢性盆腔炎、卵巢肿瘤、泌尿系统感染等方可诊断PCS,以精准指导治疗方案的选择[13]。

3 鉴别诊断

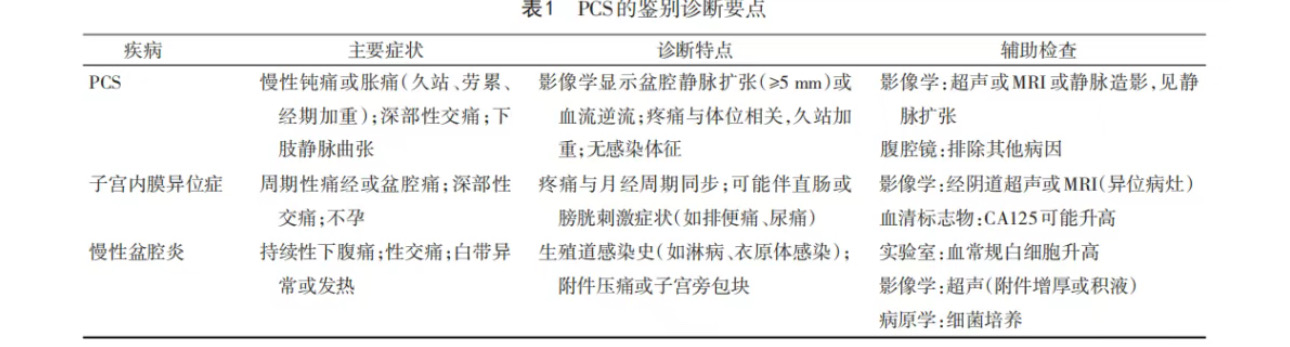

PCS的确诊需除外其他引起CPP的疾病,如子宫内膜异位症、慢性盆腔炎、子宫腺肌病 、间质性膀胱炎

、间质性膀胱炎 和肠易激综合征

和肠易激综合征 等[14]。子宫内膜异位症、子宫腺肌病存在周期性下腹疼痛;慢性盆腔炎多有盆腔炎症表现和感染史;根据是否伴随泌尿或肠道症状排除间质性膀胱炎和肠易激综合征。影像学检查是确诊PCS的关键,需通过盆腔静脉造影或腹腔镜排除其他病因。见表1。

等[14]。子宫内膜异位症、子宫腺肌病存在周期性下腹疼痛;慢性盆腔炎多有盆腔炎症表现和感染史;根据是否伴随泌尿或肠道症状排除间质性膀胱炎和肠易激综合征。影像学检查是确诊PCS的关键,需通过盆腔静脉造影或腹腔镜排除其他病因。见表1。

4 个体化诊疗策略

PCS的治疗应根据患者症状、疾病严重程度和个体需求制定方案。首先需明确病因,即原发性(如静脉结构异常或瓣膜功能不全)或继发性PCS(如既往盆腔手术史、妊娠压迫、肿瘤压迫)。对于症状较轻、初次诊断且未完成生育的患者,可采用保守治疗和生活方式干预。包括调整体位 ,避免久站久坐,采取卧位时抬高下肢以改善静脉回流;通过适当的低冲击性运动(如kegel运动、游泳或散步)促进盆腔血液循环;同时,结合高纤维饮食预防便秘

,避免久站久坐,采取卧位时抬高下肢以改善静脉回流;通过适当的低冲击性运动(如kegel运动、游泳或散步)促进盆腔血液循环;同时,结合高纤维饮食预防便秘 以减少盆腔静脉压力,并戒烟限酒以改善血管功能。药物治疗适用于保守治疗无效或作为介入和手术治疗的辅助手段[15]。镇痛药物如非甾体抗炎药(NSAIDs)可用于缓解疼痛;血管活性药物如地奥司明

以减少盆腔静脉压力,并戒烟限酒以改善血管功能。药物治疗适用于保守治疗无效或作为介入和手术治疗的辅助手段[15]。镇痛药物如非甾体抗炎药(NSAIDs)可用于缓解疼痛;血管活性药物如地奥司明 和七叶皂

和七叶皂 苷可改善静脉张力,减少静脉扩张[16];活血化瘀类中药如桂枝茯苓丸

苷可改善静脉张力,减少静脉扩张[16];活血化瘀类中药如桂枝茯苓丸 可能缓解症状[17];低剂量激素类药物在部分患者中能显著减轻盆腔淤血引发的症状,如醋酸甲羟孕酮

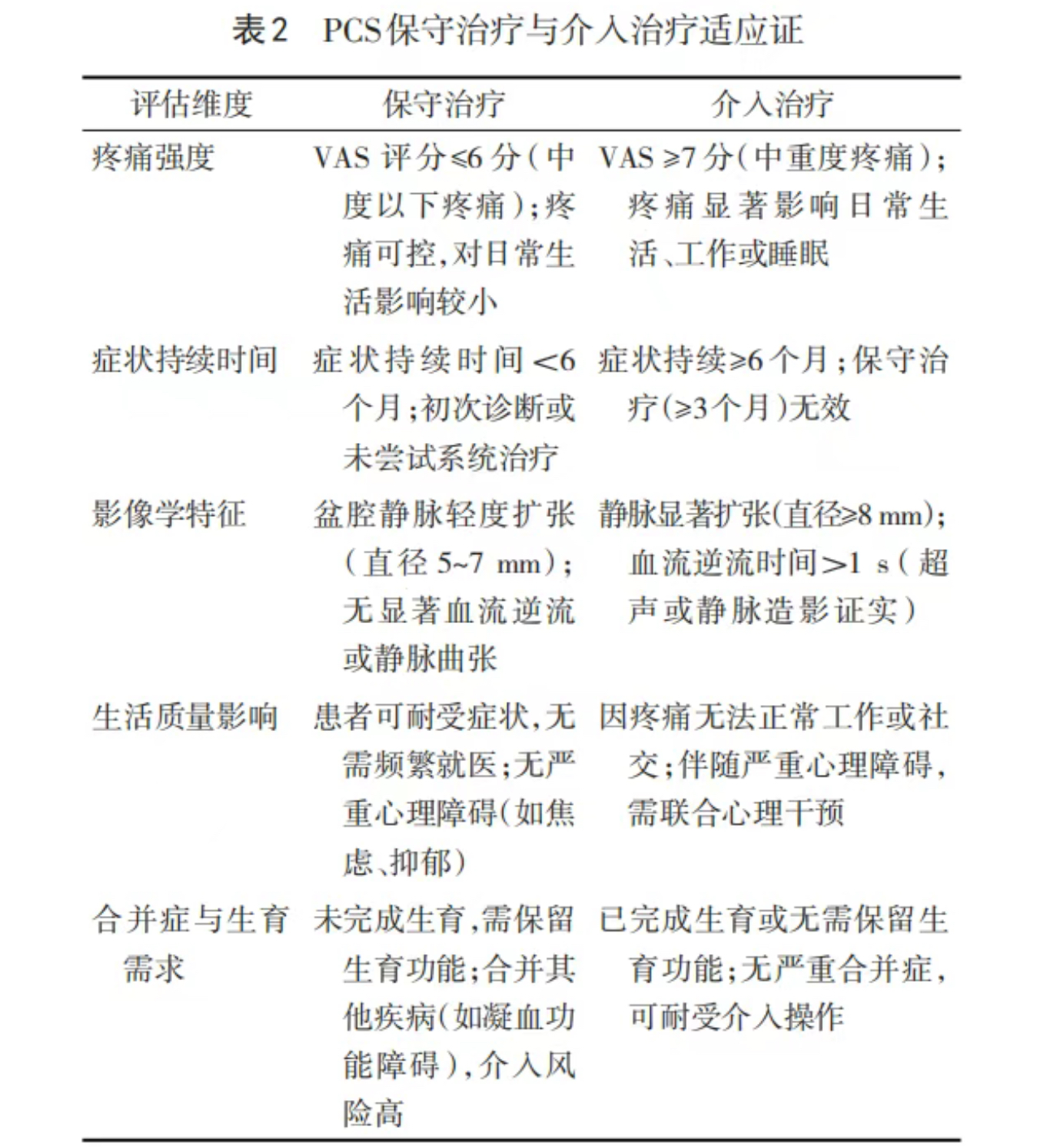

可能缓解症状[17];低剂量激素类药物在部分患者中能显著减轻盆腔淤血引发的症状,如醋酸甲羟孕酮 (MPA)可以抑制卵巢功能并增加血管张力,起效快,治疗初期即可明显改善症状和减少淤血。对于药物治疗无效、症状严重且影像学证实盆腔静脉扩张和逆流的患者,介入治疗是有效选择(表2)[18]。

(MPA)可以抑制卵巢功能并增加血管张力,起效快,治疗初期即可明显改善症状和减少淤血。对于药物治疗无效、症状严重且影像学证实盆腔静脉扩张和逆流的患者,介入治疗是有效选择(表2)[18]。

欧洲血管外科学会(ESVS)指南(2022版本)建议对视觉模拟评分法(VAS)评分≥7分且保守治疗≥3个月无效的患者优先考虑介入治疗(2B级证据)[19-20]。常见的介入方式为静脉栓塞术,其适应证包括严重影响生活质量的PCS患者,但妊娠期患者、存在凝血功能障碍或全身感染者不适宜此治疗。栓塞材料首选金属线圈,辅以泡沫硬化剂封闭更细静脉分支[21]。静脉栓塞术疗效显著,约80%~90%的患者症状缓解,但可能出现栓塞部位疼痛、血栓形成或静脉再通导致复发等并发症[22]。一项回顾性研究共纳入40例患有盆腔充血综合征的女性,证实采用经导管乙醇胺泡沫栓塞左侧卵巢静脉治疗PCS安全且有效[18]。

手术治疗主要包括腹腔镜下静脉结扎术,适用于影像学提示静脉扩张显著且介入治疗效果不佳的患者,通过腹腔镜精确结扎病变静脉,减少盆腔充血,创伤小、恢复快[6]。如果患者合并其他疾病,如子宫内膜异位症或慢性盆腔炎可联合病灶切除以综合缓解症状。合并心理障碍者可联合认知行为疗法 (cognitive behavioral therapy,CBT)或抗焦虑药

(cognitive behavioral therapy,CBT)或抗焦虑药 物治疗。多学科协作在PCS的管理中具有重要作用,疼痛科可通过神经阻滞技术和心理支持提供长期疼痛管理;妇产科负责全面评估盆腔解剖和功能,并实施微创手术;心理科帮助患者缓解慢性疼痛引发的情绪障碍,如焦虑和抑郁,同时提供行为疗法以提升生活质量。多学科协作可以实现综合诊断和治疗,从身体和心理两个层面减少病情复发,提高患者的治疗依从性和满意度。

物治疗。多学科协作在PCS的管理中具有重要作用,疼痛科可通过神经阻滞技术和心理支持提供长期疼痛管理;妇产科负责全面评估盆腔解剖和功能,并实施微创手术;心理科帮助患者缓解慢性疼痛引发的情绪障碍,如焦虑和抑郁,同时提供行为疗法以提升生活质量。多学科协作可以实现综合诊断和治疗,从身体和心理两个层面减少病情复发,提高患者的治疗依从性和满意度。

5 疗效评估与随访

PCS治疗的疗效评估主要从疼痛缓解程度和患者生活质量改善两个方面进行,常采用VAS评分对患者疼痛程度进行评估。VAS评分从无痛(0分)到剧烈疼痛无法忍受(10分)进行量化,治疗前后评分的变化可反映疼痛的缓解程度,显著的分值下降通常意味着治疗有效。此外,可通过标准化问卷(如SF-36健康调查表或EQ-5D量表)评估患者的生活质量变化。这些工具涵盖身体疼痛、情绪状态、社会功能及日常活动能力等多个维度,帮助全面了解治疗对患者生活的影响[8]。随访是PCS管理中的重要环节,其目的是动态评估治疗效果,早期识别性交痛、下肢静脉曲张等并发症以及持续监测长期疗效。对于接受介入治疗或手术的患者,随访有助于发现可能出现的并发症,如静脉再通、血栓形成或术后疼痛 加重等。影像学检查可用于动态观察静脉血流状态,及时发现病变的进展或复发。部分患者可能在初次治疗后出现短期缓解,但需随访监测症状是否复发,以及是否需要再次介入或手术治疗[8]。此外,针对接受药物治疗的患者,随访有助于评估药物依从性及可能的副反应。

加重等。影像学检查可用于动态观察静脉血流状态,及时发现病变的进展或复发。部分患者可能在初次治疗后出现短期缓解,但需随访监测症状是否复发,以及是否需要再次介入或手术治疗[8]。此外,针对接受药物治疗的患者,随访有助于评估药物依从性及可能的副反应。

建议患者在治疗后1个月内进行首次随访,随后每3~6个月复诊1次,根据病情稳定性调整随访间隔。随访内容包括症状变化记录,包括疼痛评分、月经及性生活状况。同时进行生活质量问卷评估,了解患者整体健康状况改善情况。必要时复查盆腔静脉超声和MRI,评估静脉病变的变化。通过规范化随访,可为患者提供长期的治疗和管理支持,确保及时发现和处理治疗后潜在的并发症或复发。

6 展望

PCS的诊断与治疗面临显著挑战。其病因复杂,涉及解剖因素如静脉瓣膜功能不全,以及功能因素包括血流淤滞和静脉扩张,并与激素水平波动、静脉壁通透性增加及潜在遗传易感性相关[23]。PCS的主要症状为CPP,但其疼痛特点可能与子宫内膜异位症、慢性盆腔炎、子宫腺肌病或其他泌尿、消化系统疾病相重叠,病因的多样性和临床表现的非特异性,显著增加了鉴别诊断的难度[23-27]。影像学检查作为关键诊断工具,其局限性在于所显示的静脉扩张或逆流程度与患者实际症状严重性常不匹配,即影像学异常显著者症状可能轻微,反之症状严重者影像学证据可能不足。此外,检查技术和判读经验的差异也可能导致假阴性或假阳性结果,进一步加大确诊难度。

PCS的治疗需依据患者症状严重程度、静脉病变范围及合并症制定个体化方案。然而,目前尚缺乏统一的诊疗指南或标准化流程,治疗方案的选择很大程度上依赖于临床医生的经验。如何在保守治疗、药物治疗、介入治疗(如静脉栓塞术)以及手术之间进行合理选择和优化组合,构成临床实践中的核心挑战。静脉栓塞术虽能提供显著的短期疼痛缓解,但其长期随访研究较为缺乏,远期疗效和复发率(例如静脉再通或新病变形成)尚未明确。不同栓塞材料如金属线圈与泡沫硬化剂在长期安全性和疗效上的差异,同样需要更深入的研究来阐明。

未来应对这些挑战需优化诊断标准,强化多学科协作的综合评估,并重点开展长期随访研究,特别是针对静脉栓塞术的远期结局以及不同栓塞材料的比较研究,以期最终为PCS患者提供更精准、更有效的诊疗策略。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 王东营:查阅文献、撰写文稿;许天敏:文章构思及审阅

参考文献略。

来源:王东营,许天敏.盆腔淤血综合征相关女性慢性盆腔痛的诊治[J].中国实用妇科与产科杂志,2025,41(8):802-806.