如何应用密集型银质针疗法治疗慢性肌肉骨骼疼痛?中国专家共识给出答案!

密集型银质针疗法是目前疼痛科临床工作中广泛使用的治疗方法,用于治疗软组织损害引起的慢性肌肉骨骼疼痛及其所致的内脏相关征象。但由于实施过程中存在适应证不严格、操作不规范等问题,导致临床疗效不佳和并发症时有发生。为了进一步规范银质针疗法,本共识组织多位此领域的专家,从银质针的物理性质、治疗原理、适应证及禁忌证、常规诊疗程序、针刺部位方法、注意事项及不良反应等方面介绍此项技术,供指导临床应用。

银质针的物理性质、特点和治疗原理 物理性质

银质针由约80%白银及掺杂少许铜、铬合金熔炼而成,针体粗约1.1mm,针端尖而不锐,银质针按长度分为Ⅰ号(24cm)、Ⅱ号(21cm)、Ⅲ号(18cm)和Ⅳ号(16cm)。其中,针柄长度均为6cm,依人体的组织厚薄程度选择合适的型号。另有细银质针粗约0.6mm,用于颜面部等皮下组织较薄的区域。

针具特点 针体较粗

不会因为肌肉的过度收缩而引起断针或滞针。普通不锈钢制成的毫针,因其直径细而质地硬,倘若向深层组织进针,一旦由于强烈的肌肉收缩反应,可发生断针或滞针,造成意外。

质地较软

以白银为主体原料的银质针质地较柔软,此特点决定该针可以沿着骨膜的骨凹面弯曲推进而不折断,有利于较远距离的针刺,以扩大治疗面,全面准确地覆盖疼痛部位。

导热作用强

银质针针刺后需要加热,由于白银在常见金属中的导热系数最高,热传递速度快,针体快速将热量扩散入穿行的软组织,针尖温度并不很高,患者仅感觉局部温热,比较舒适。能传导到深层疼痛部位且扩散到周围病变软组织,依据针数的多少,密集程度形成深层的穿透肌肉组织直达骨膜的热效应,这是一般物理疗法所不能比拟的。

银质针疗法原理 对病变软组织的松解作用

银质针刺入人体后,配合各种行针法,可对粘连组织起到一定的钝性剥离和松解作用。针刺时通过小提插方法可以寻找到最强针感的病灶部位,同时针刺对部分神经末梢还具有毁损作用,可阻止感受器对疼痛信号的传导。

消除无菌性炎症作用

银质针本身具有优良的导热效能,这种热效应可以很好地消除软组织病灶部位的无菌性炎性病变,并改善局部血液循环和新陈代谢,促进病变软组织的修复和再生,同时可缓解肌肉痉挛。另外,银质针在体液作用下,溶出微量银离子,具有较强的杀菌消炎作用。

神经调控作用

银质针部分针刺信号可以使脊髓背角内发生阶段性抑制,从而影响痛觉信号进一步向上传递。还可以通过激活从大脑皮层到脊髓背角的下行抑制系统,对脊髓背角产生抑制性影响。在针刺过程中,针刺信号可以到达许多脑区,激发多种具有镇痛作用的中枢递质的释放。

改善局部血液循环

临床研究发现,经银质针治疗后即刻局部血流量明显增加达50%以上,最高达150%,治疗后1个月也较治疗前增加20%~40%。动物实验研究发现,银质针导热疗法可以有效促进肌肉损伤大鼠的局部血管的再生。

辅用艾炙的治疗作用

若使用艾球在针的尾端燃烧加热,则会产生以下几种作用:(1)艾草燃烧后产生的艾热进入人体后,随气血循环,具有自动祛除湿气的作用;(2)艾灸还能调节神经内分泌免疫网络,改善疲劳和睡眠。研究证实,艾灸能纠正机体细胞免疫功能的异常,能够改善、稳定和协调免疫系统的作用。

适应证和禁忌证 适应症 由椎管外软组织损害所致的慢性肌骨痛症

①头面部痛;②颈肩臂痛;③胸背痛;④腰臀腿痛;⑤股骨头缺血性坏死;⑥膝关节痛;⑦跟痛症等。

由软组织损害所致的内脏相关征象

①头晕、眩晕、耳鸣、视物模糊、咽喉不适;②胸闷、气短、心悸;③腹胀、腹痛;④尿频、尿急、尿痛等泌尿功能紊乱;⑤盆腔不适、痛经、月经紊乱等。

禁忌证 (1)严重的心脑血管疾病、肾功能衰竭者。 (2)出血性疾病,如血友病,血小板减少性紫癜等。 (3)正在使用抗凝、抗血小板药物,或未达停药时间者。 (4)针刺局部皮肤有明显过敏或感染者。 (5)身体极度虚弱者。 (6)孕妇的腰腹部。 (7)智力障碍、理解困难和不合作者。

常规诊疗程序 诊断原则

在排除有因可查的病变后,根据一系列有规律性的软组织损害性压痛点检查,通过压痛点强刺激推拿的预示性诊断作用,确立原发与继发软组织损害部位,注重整体思路进行治疗。

治疗步骤 治疗前准备

根据人体软组织薄厚和操作的部位,选择适合型号的银质针。

治疗过程

➀体位;➁针刺部位和针刺范围的选择;➂局部麻醉、消毒;➃针刺;➄加热;➅起针。

术后注意事项

针刺显著缓解或完全消除病变征象后,嘱患者多运动,如走路或慢跑2~4km/d,可增强体质,还可使残留的潜性压痛点被激发暴露,便于针刺补课。密集型银质针疗法在同一部位治疗时间隔5~7d,在两个进针点之间取点。不同部位针刺,如身体条件允许,可连续进行针刺,一日可以针刺2~3个部位。

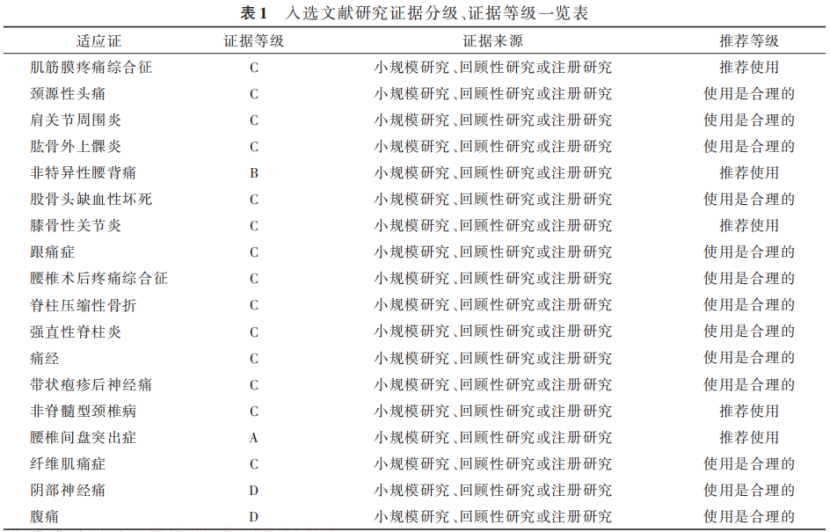

临床应用

银质针治疗的并发症 血肿 可能的原因 (1)针尖刺破血管造成血肿; (2)骨膜下刺时,没有真正刺到骨膜下,而是在骨膜上滑行,易损伤血管出现血肿; (3)患者有潜在出血性疾病或口服抗凝血、抗血小板药物,针刺前应作凝血检查; (4)血管变异; (5)针刺到滋养动脉。

处理方法

针刺前了解抗凝、抗血小板药物史,确保无明显出血倾向后,方可治疗。一般小血肿多可在3d内自行吸收,无需特殊处理。血肿较大的会出现明显的局部疼痛和相关症状,可在24~48h内冷敷,加压止血。48h后热敷,给予活血,抗炎,脱水药物,一周左右可自行吸收而消除症状。另外,拔针后轻摸针刺部位有无硬结和明显压痛,如有,应局部加压15min以减少血肿扩大的机会,或常规于起针后按压针刺部位5min,可明显减少血肿形成。

烫伤 可能的原因与处理 (1)对组织的厚度估计不准,裸露于皮肤外的针身太短,此时应更换长的银质针,使皮肤距加热端的距离达5cm左右; (2)皮肤两针定点的距离太小,热量汇集较多易烫伤皮肤,应将针距控制在1.5~2.0cm,如单排针刺可在1cm左右; (3)针刺完成后,针体之间有交叉,局部皮温过高,烫伤皮肤。此时可不必每支针都加热; (4)针身贴皮,针刺后,有些针身与皮肤呈锐角,导致针身与皮肤接触面积增大,加热时会使所接触的皮肤烫伤。针刺完成后应检查,如有针身贴皮,应用无菌干棉球填塞使其翘起; (5)艾球过大,直径过大,燃烧时热量释放过多,烫伤皮肤,此时应视环境温度的高低,将艾球直径加以变化,一般艾球直径在2cm左右,如夏季环境温度较高,艾球及针体散热相应减少,艾球应做小一些;冬季环境温度低,艾球直径可加大一些,最终使艾球燃烧时,患者感到温热舒适为宜,尽量减少产生灼痛。一旦针刺部位出现烫伤,应局部涂抹烫伤膏,并口服抗生素,避免烫伤后感染恶化。如针刺后2~3d,针孔处出现脓点,可用无菌干棉签将其挤开干燥自愈。

感染

感染相对于血肿和烫伤罕见,在针刺前应对皮肤严格消毒,针具高压灭菌,垫布消毒,观察皮肤有无毛囊炎,疖及皮脂腺囊肿等易于造成皮肤感染的潜在因素,如有上述情况应避免在此处操作。

气胸 针刺胸脊柱段发生气胸并非少见。可能的原因:外排的定点偏外,偏外靠近胸膜,提插时过深而刺破胸膜,导致气胸,或者病人存在肺大泡等疾患。根据胸痛、呼吸困难及影像学进行诊断。胸片显示气胸线是确诊依据,可根据胸片对气胸量进行评估。 处理方法:气胸量在20%以下,不伴有呼吸困难者,应绝对卧床休息,尽量少讲话,减少肺活动,保持大便通畅,酌情使用镇静、镇痛、止咳药物。可予吸入高浓度氧,增加气体吸收的速度;气胸量>20%或有明显呼吸困难患者,尤其是张力性气胸,需要紧急排气。抽气是迅速解决呼吸困难的首要措施,包括胸腔穿刺抽气或闭式引流。

低颅压头痛 可能的原因

针刺脊柱段,刺破硬脊膜,误入蛛网膜下腔出现脑脊液漏,造成低颅压性头痛,多为解剖不熟悉、操作不熟练、进针过深所致。特征性临床表现为体位性头痛,头痛在立位和劳累时加重。其他临床表现:颈部疼痛/僵硬、恶心、呕吐、眩晕、畏光、耳鸣和听觉过敏、出汗、视力模糊和复视、共济失调和蹒跚步态等。根据病史和临床表现确定是否为脑脊液漏。另外,漏液内β2转铁蛋白和β微量蛋白活性测定及葡萄糖定量分析(1.7mmol/L以上),有助于确诊脑脊液。

传统治疗

避免直立姿势,要求患者保持静止(如卧床休息),并增加液体摄入量,直到症状缓解。

对因治疗

硬膜撕裂可以通过手术治疗,也可以通过硬膜外或鞘内输液来维持。

脊髓损伤 实属罕见,多为不明解剖、手法粗暴、没有接受正规培训所致,理应杜绝。 总之,密集型银质针疗法的针刺操作具有一定的技巧性,需要一定的学习曲线,方可规避风险,顺利完成针刺操作。针刺过程及术后可能出现一些全身调节征象或并发症,应仔细鉴别并及时干预。